前言

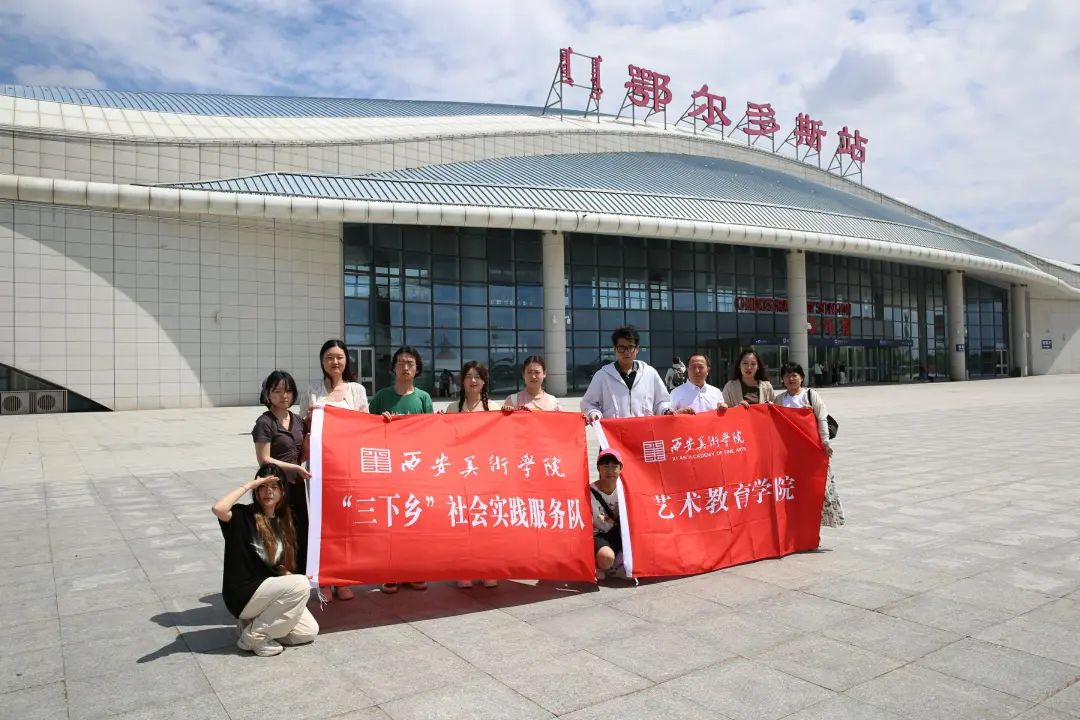

传承红色基因,共绘团结新篇。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,践行铸牢中华民族共同体意识,7月5日至7月12日,西安美术学院艺术教育学院“舞动民族韵,绘就团结情”社会实践团奔赴内蒙古鄂尔多斯康巴什区,通过墙绘创作、文博服务、红色教育等多元形式,将高校美育资源注入民族地区,开展暑期“三下乡”社会实践活动。此次活动得到了鄂尔多斯康巴什区自然博物馆的大力支持,为实践团成员们搭建起了深入了解民族文化、促进民族团结的优质平台,以艺术为媒,奏响了新时代民族团结进步的动人乐章。

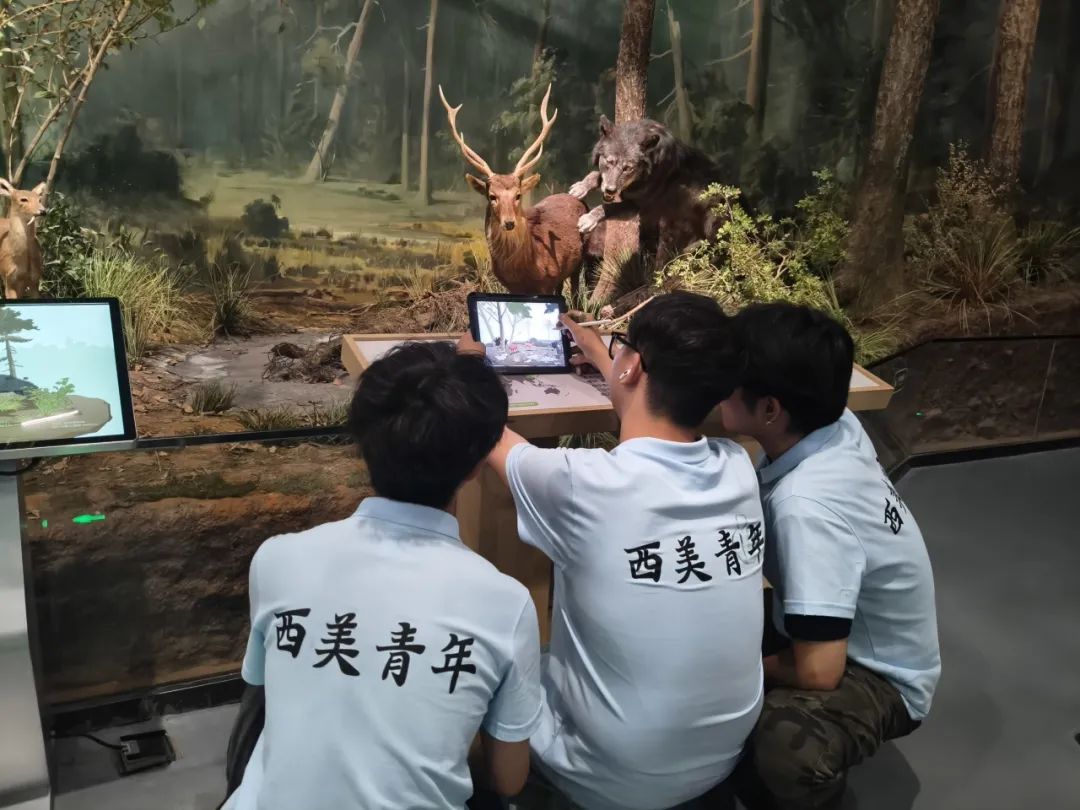

抵达鄂尔多斯后,实践团成员们走进康巴什区自然博物馆开展实地走访和调研,深入馆内各个展区对鄂尔多斯地区的自然风貌、历史文化以及民族风情等民族文化深入了解。双方还就如何加强馆校合作、共同开展红色文化和民族团结教育等问题进行了深入交流。

座谈会现场

实践团通过实地走访、沟通交流等方式,系统了解蒙古族传统游牧文化、节庆习俗、民间艺术等内容,收集整理马头琴演奏、长调民歌、蒙古族服饰制作等非物质文化遗产资料,为后续艺术创作和教学积累丰富素材。队员们走进蒙古族牧民当中,聆听老牧民讲述草原历史、游牧文化与家族传承故事。系统梳理民族文化脉络,了解草原文化。

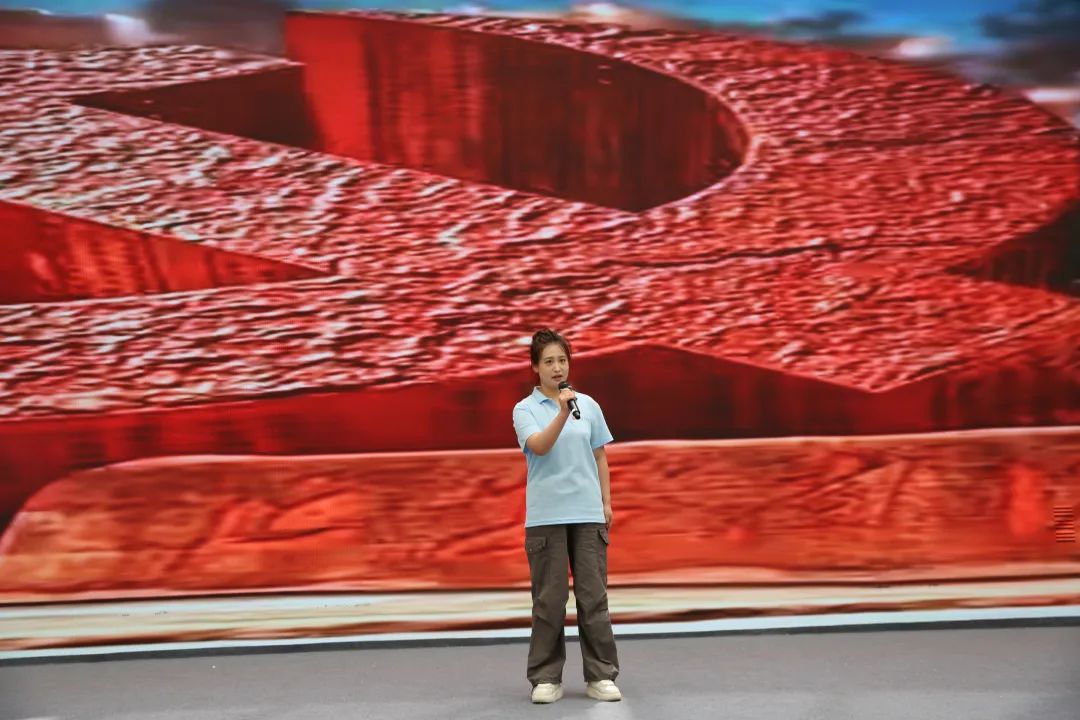

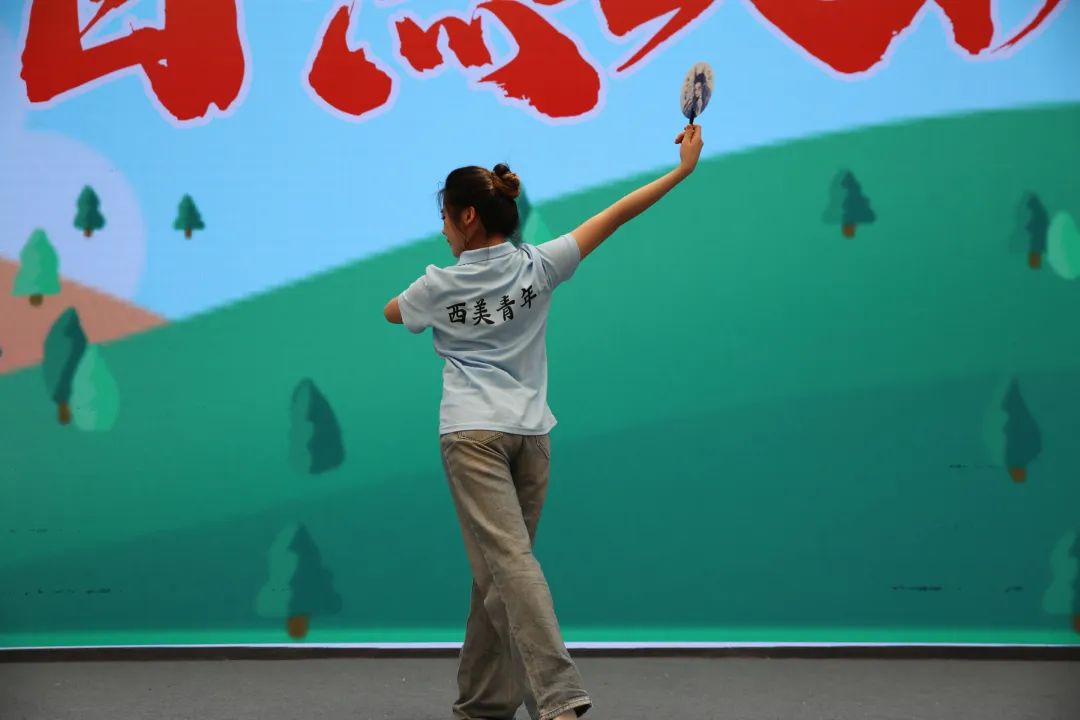

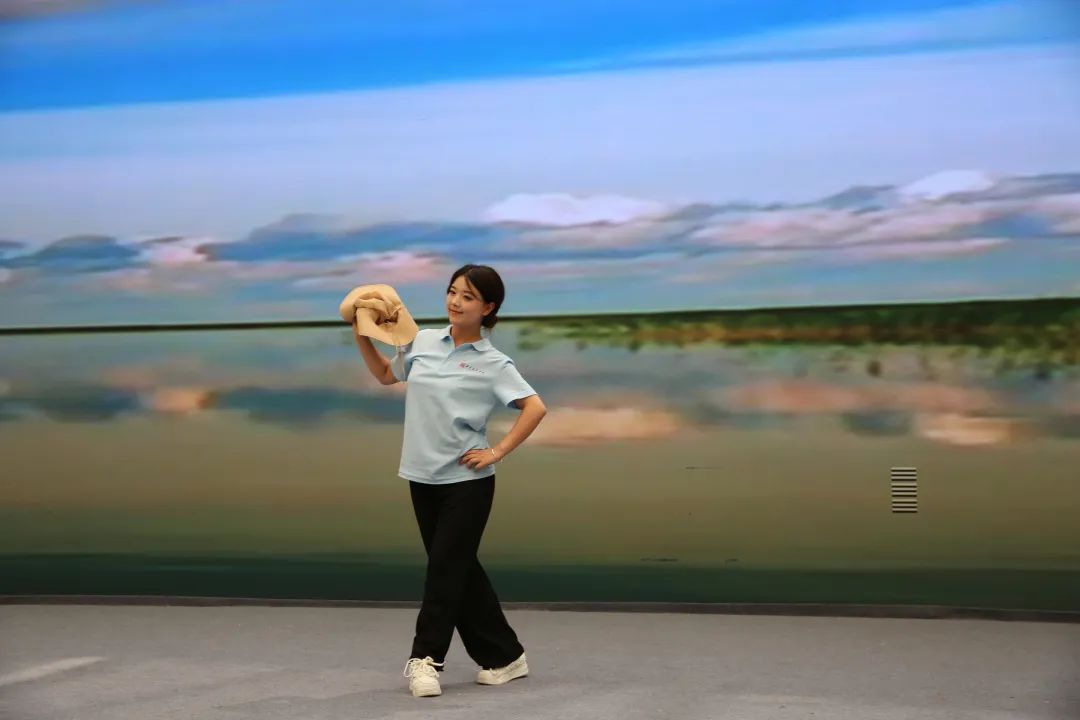

在康巴什自然博物馆,实践团开设“博物馆里的美育课堂”。队员们手把手指导当地小学生绘制民族主题文创,将蒙古族纹样、草原生态等元素融入趣味教学。与当地各族小朋友携手排练合唱《爱我中华》、编排情景剧《草原小雄鹰的非洲迁徙季》,以艺术为纽带,将美育浸润与民族团结教育深度融合,在博物馆的独特文化空间里播撒团结友爱的种子。并与康巴什区自然博物馆共同举办“民族团结一家亲”主题展演活动,以艺术为桥,共谱团结赞歌。

博物馆里的美育课堂

与当地蒙古族小朋友共同排练合唱曲目《爱我中华》

与当地蒙古族小朋友共同排练情景剧《草原小雄鹰的非洲迁徙季》

展演活动现场

实践团还通过主题墙绘创作与文创设计,将艺术美育与民族团结理念深度融合,用画笔勾勒民族情谊,以创意传递文化共鸣,完成大型主题墙绘。“当地蒙古族、汉族等各族群众的生活习俗与文化符号的基础上,将草原牧歌、非遗纹样、生态保护等元素融入设计,以斑斓色彩构建“各民族像石榴籽一样紧紧相拥”的视觉叙事。”暑期社会实践团成员张柏森介绍,作品不仅展现鄂尔多斯的自然生态与人文历史,更以艺术语言诠释了“民族团结一家亲”的深刻内涵。除墙绘创作外,队员们还结合博物馆文化传播需求,进行了冰箱贴文创产品设计工作。

墙绘和文创产品设计

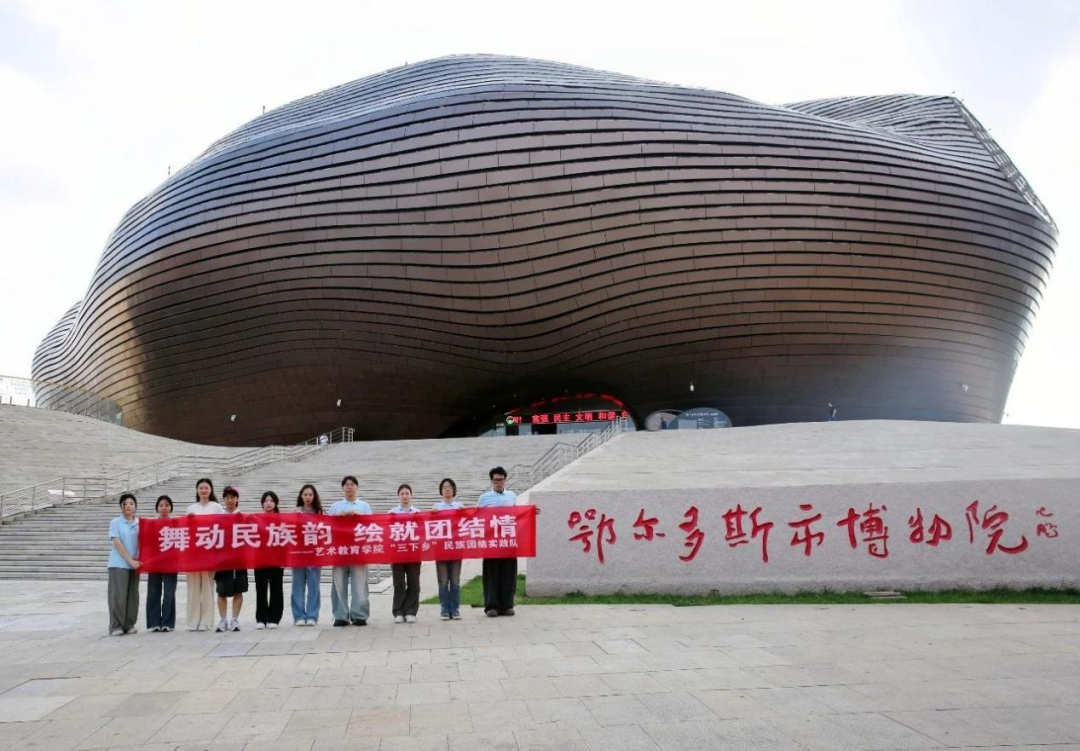

在鄂尔多斯市博物院,暑期社会实践服务队在博物馆专业人员的指导下,协助整理文物档案、分类登记藏品信息。除文物整理外,服务队成员还化身博物馆“文化使者”,承担起讲解员、接待员等角色。“这些展品不仅是历史的见证,更是民族团结的活教材。”西安美术学院艺术教育学院学生严可彤感慨:“这些文物证明各民族交往贯穿千年历史,我们要用艺术让文物‘说话’。”

协助整理文物档案、分类登记藏品信息

担任讲解员

在博物馆内开展接待和放映工作

为推动思政“小课堂”和社会“大课堂”有效融合,在为期8天的暑期社会实践活动中,实践队还先后走进成吉思汗陵、革命历史纪念馆等教育基地,通过“行走的思政课”,引导青年学子在乡村一线中砺能,进一步将学习成果转化为服务乡村振兴的实际行动,坚定理想信念,厚植家国情怀,勇担历史使命,奋力书写挺膺担当的青春篇章。“这次思政课堂让我震撼于革命先辈的信念与奉献,更深刻领悟到,团结一心、守望相助才是民族复兴、国家富强的坚实根基。”西安美术学院艺术教育学院学生李林鹏说。

鄂尔多斯市博物院

成吉思汗陵

铸牢中华民族共同体意识主题教育实践基地

鄂尔多斯革命历史博物馆

“此次暑期‘三下乡’社会实践活动以‘舞动民族韵,绘就团结情’为主题,是艺术教育学院将艺术美育与民族团结教育相结合的一次有益尝试。”西安美术学院艺术教育学院“三下乡”社会实践服务队带队教师吴金蔓总结道:“本次实践将美育作为民族团结的催化剂,既让青年学子在服务中深化家国情怀,也为民族地区注入鲜活艺术力量。”

此次“三下乡”活动是学院落实立德树人根本任务的重要举措,也是传承红色基因、加强民族团结教育的生动实践。艺术教育学院以美育实践为抓手,将专业所学与民族团结进步事业紧密结合,既为鄂尔多斯留下了鲜活的艺术印记,也为青年学子搭建了践行“美美与共”理念的实践平台,以实际行动书写新时代青年助力民族地区文化发展的责任担当。