西安美术学院重大艺术服务创新团队

“艺术赋能和美乡村建设创新团队”专项行动

为了践行习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示批示精神,持续和美乡村建设,系统阐释习近平总书记关于“传承发展提升农耕文明,走乡村文化兴盛之路”的基本精神、核心要义、丰富内涵。西安美术学院建筑环境艺术系乡村振兴促进团社会实践服务队前往陕西省延安市黄陵县,通过开展“助农兴农艺术融乡村,特色教学非遗文化进课堂”等活动,将艺筑乡韵和美育教育相结合,助力乡村振兴。

有序筹备

7月8日上午,团队向当地领导详细汇报了艺术装置设计方案,桥山街道办人大主席贾勋赞扬了团队高效的工作作风以及务实的工作态度,并对汇报的方案给予了高度认可。

随后,大家即刻投入到具体实施中,将规划稳步转化为实践行动。现场一派如火如荼的忙碌景象,每个人都干劲十足,有条不紊地推进着各项任务。

艺术装置搭建区的团队巧妙融入刘家川当地剪纸文化,将其创造性地转化并应用于PVC膜之上。选用PVC材质,既兼顾了防水性与耐久性,又通过这一创新形式,生动展现了当地艺术装饰的独特风格,让深厚的地域文化韵味得以鲜活呈现。团队还结合当地废弃轮胎、草席、玻璃瓶等材料,通过设计和当地自然环境巧妙融合。

展览区搭建组已将所需材料悉数切割完毕,正有条不紊地推进搭建工作。过程中遇到些许问题时,当地村民纷纷热心相助,主动帮忙寻找趁手的工具,每一个环节都衔接顺畅、井然有序,现场一派忙碌而有序的景象。

打卡点改造团队先对整体方案进行了细致调整与优化,随后便专注于“刘家川”三个字的描绘工作,并为其设计出兼具独特韵味与艺术感的风格字体,让这三个字既承载地域标识意义,又彰显出别致的美学表达。

在地展览

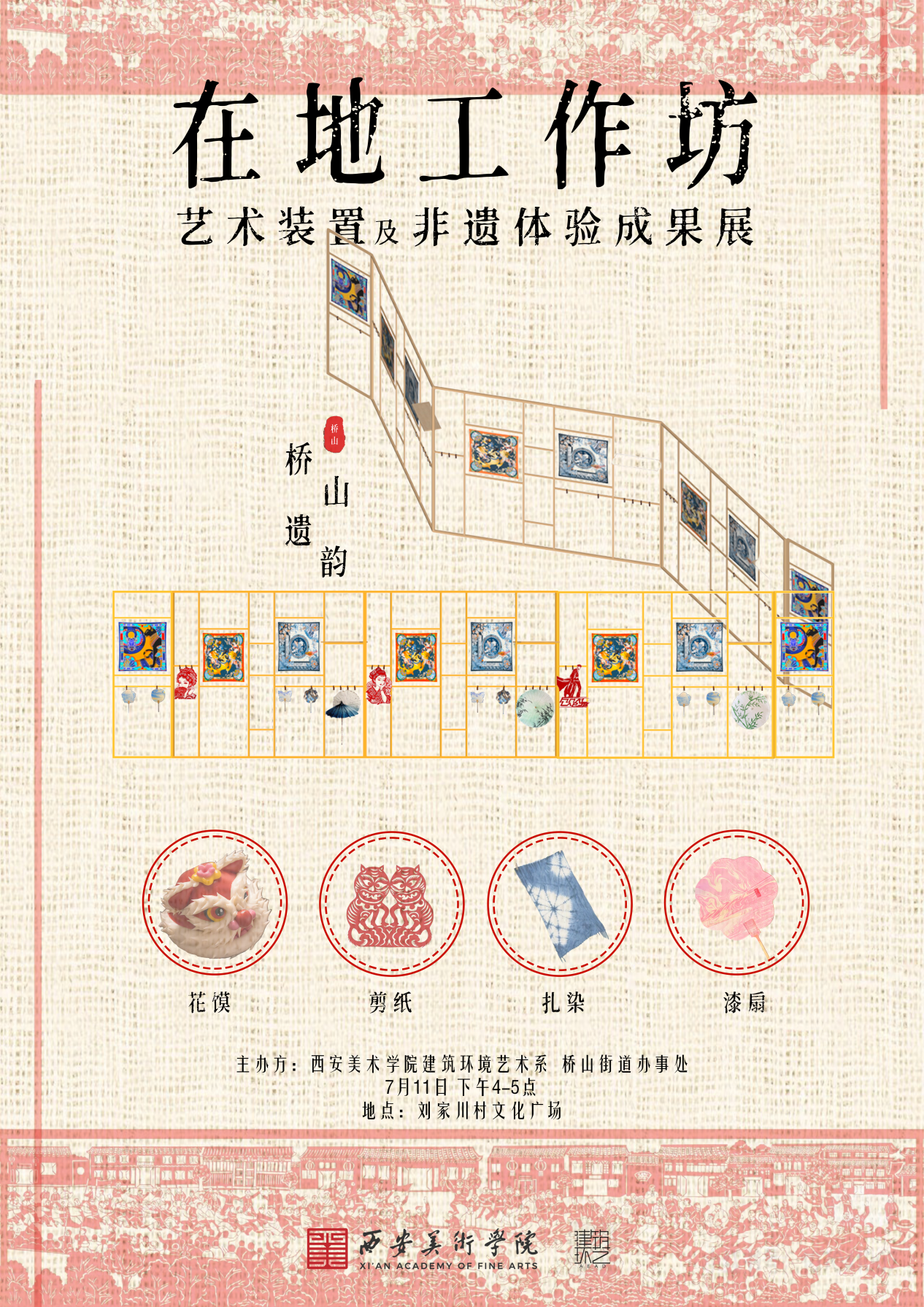

通过紧锣密鼓的筹备,艺术装置工作按时间节点顺利完成,7月11日上午,团队在刘家川村柳树廊桥下,开展了“桥山遗韵”艺术装置及非遗体验成果展,邀请当地村民共同参观团队实践成果。团队成员为前来观展的群众讲解创作理念和设计思路。在每个作品面前,热情的村民们积极打卡留念,这些作品不仅收获了村民们的广泛认可,更赢得了大家发自内心的喜爱与支持。

成果展示

《川源叠语——刘家川窑洞故居艺术装置》

在刘家川窑洞故居的岁月门廊前,一座名为"川源叠语"的立体诗篇悄然绽放。我们在设计时,首先想到环保理念为骨、非遗文化为魂的艺术装置,以透明彩色亚克力片与手工剪纸为墨,在光影交错间勾勒出黄土高原的文化基因库。

可以看到。我们装置主体采用木料与废旧轮胎重构的骨架,仿佛从大地深处生长出的生态之树。层层叠叠的弧形木架如翻开的书页,将刘家川的千年记忆凝固成可触摸的时空:亚克力片折射着七彩光芒,如同窑洞窗棂间跳动的晨曦;剪纸艺人指尖流淌的祥云纹、莲花纹,在透明介质中重生出轻盈的立体感。废旧轮胎外表绘上彩色的图案,为黄土做色彩的点缀。

当暮色为窑洞披上金纱,"川源叠语"便化作光的剧场——亚克力片将落日熔金分解成彩虹碎片,剪纸镂空处漏下的光斑在黄土墙上跳起皮影舞。书页般的层叠结构不仅暗合"腹有诗书气自华"的文脉传承,更以开放姿态邀请观者穿行其间,每一层"书页"都藏着每位怀有故土乡愁情怀的游子满满的情愫,与其对面的古槐树遥相呼应。

我们用废料重生诠释了"物尽其用"的东方智慧,以光影诗学唤醒沉睡的非遗基因。当游客们驻足于层层叠叠的彩色"书页"前,触摸到的不仅是艺术温度,更是一个村庄用现代语言重述自身文化DNA的动人尝试。

《鹿隐空蒙》

处于环山步道旁的自然装置艺术是由竹席与草帽搭建的装置,灵感源自周围的山林之色与自然气息。我们选用了山色空蒙雨亦奇这句诗,它描绘的是山雨迷蒙时朦胧而奇妙的景象,正好与这片山野的氛围完美契合。诗句被分写在草帽上,错落有致地悬挂于竹帘上,犹如山间云雾缭绕,柔美灵动。

草帽上我们还点缀了白色的小花和青绿色的柳条,象征春雨初霁、生机盎然,也与背后山林的翠绿相呼应。一旁的鹿雕塑静静伫立,更增添了童话般的野趣气息。希望大家在这里不仅能感受到自然与诗意的交融,也能驻足片刻,放慢脚步,聆听大自然的呼吸。

《铃响人归》

在刘家川古宅的木门上,我们悬挂风铃“铃响人归”。它不仅是装饰,更承载着“归乡”的温情。微风轻拂,风铃清越空灵,如诉“风彻沮水畔,铃唤渡归人”闻声知人返,为古宅增添温暖的期待。

风铃源于“重生”理念。我们拣选当地废弃旧物,化腐朽为艺术品,将地域记忆编织进每一次鸣响。古宅木门是历史的低语。我们心怀敬畏,以最轻柔方式共存:风铃低垂,摒弃钻孔,巧妙依托门扉原有铆钉。“无痕”悬挂尊重古物原真性,让风铃成为其自然延续。

“铃响人归”是乡愁的具象、环保的诗意实践、守护古建的虔诚。它让旧物新生、古门吟新曲,唤醒心底的“归家”情怀。风吹铃起,唤人归。

《刘家川》

刘家川村历史文化底蕴深厚,在设计时,我充分考量了这一点。选择在原有木窗上进行创作,木窗作为乡村建筑的经典元素,承载着岁月记忆,这样能让装置与乡村环境自然且和谐地融合。

装置中草席的运用别具意义。草席是乡村生活中常见的物品,质朴纯粹,其纹理和色调散发着浓郁乡土气息,能迅速拉近与游客的距离,唤起人们对乡村生活的向往。

扎染油纸伞的加入,为装置增添了灵动与艺术之美。扎染是传统民间工艺,色彩斑斓、变化丰富,每把伞都是独一无二的艺术品。油纸伞与草席相互映衬,实现了刚与柔、质朴与华丽的完美结合。

整体而言,该装置是传统与现代的对话,既保留乡村原始风貌,又融入现代艺术手法。对游客,它是留下独特乡村记忆的打卡点;对村庄,它是展示乡村文化的窗口。

《杨影塘韵·童梦栖居》

这里环绕着高大挺拔的杨树和宁静的池塘,微风拂过,树叶沙沙作响,池水泛起层层涟漪,让人不禁想起那首充满童趣的歌词:“池塘边的榕树上,知了在声声叫着夏天……”虽然实际环境是杨树,但这种意境依然让我们感受到浓浓的童年氛围。于是,我们决定用一种特别的方式来留住这份美好。

我们收集了一些废旧轮胎,用环保颜料将它们装饰得色彩斑斓,有的被涂成可爱的动物形状,有的则是简单的几何图案。这些轮胎不仅被悬挂在杨树上作为装饰,唤起人们的童年回忆,还有一部分被巧妙地改造成了座位。它们被固定在池塘边的合适位置,为前来游玩和钓鱼的人们提供了一个舒适的休息场所。在这里,人们可以坐在这些独特的轮胎座位上,一边欣赏着自然的美景,一边享受着宁静的时光,感受着童年记忆与自然和谐交融的惬意。

《湖边影动》

它的想法很简单,就是想用一点色彩和巧思,让咱们湖边这片熟悉的地方,在风里变得更生动、更好看一点。

我们先用这些朴实的木条,搭了一个方方正正的框子,就像一个画框,框住了后面的绿树、湖水和天空。我们用细细的鱼线,像穿珠子一样,串起了一片片彩色的亚克力板和我们手工剪出来的彩色PVC剪纸图案这些花啊、鸟啊,或者抽象的图形,都是同学们自己动手剪的。

它的妙处啊,就在于风!大家看,现在风一吹过来,这些彩色的片片和剪纸,就像小风铃、小彩旗一样,轻轻地转。

阳光照在上面,这些彩色的小片片会把光折射出来,在地上、在树叶上,甚至在水面上,投下一闪一闪、五颜六色的光斑,像水波,像碎了的彩虹,特别灵动,特别梦幻。不同的时间来看,太阳角度不一样,颜色和光影的效果也完全不同。

我们特意选在湖边、植物旁边做这个装置,就是想让它真正地长在这个环境里。木框的质朴呼应着土地和树木,随风舞动的彩色光影,又像是给安静的湖水和绿意增添了一抹活泼的生机和现代的趣味。

《染韵乡情》

本装置以木架为骨,借自然之境,呈现漆扇、扎染布与伞的独特魅力。扎染的蓝白纹样,如刘家川村的山水晕染,传承非遗温度。漆扇轻盈,似村民生活片段;扎染布灵动,若岁月纹理;伞面舒展,像遮风挡雨的乡土情。将传统手工艺融入乡村场景,唤起对黄陵刘家川村的乡愁与眷恋,让观者在蓝白交织中,感受非遗活化的诗意,见证艺术与乡土共生的力量,为乡村文化振兴添一抹染韵。