艺术+“大思政课”铸魂育人体系建设

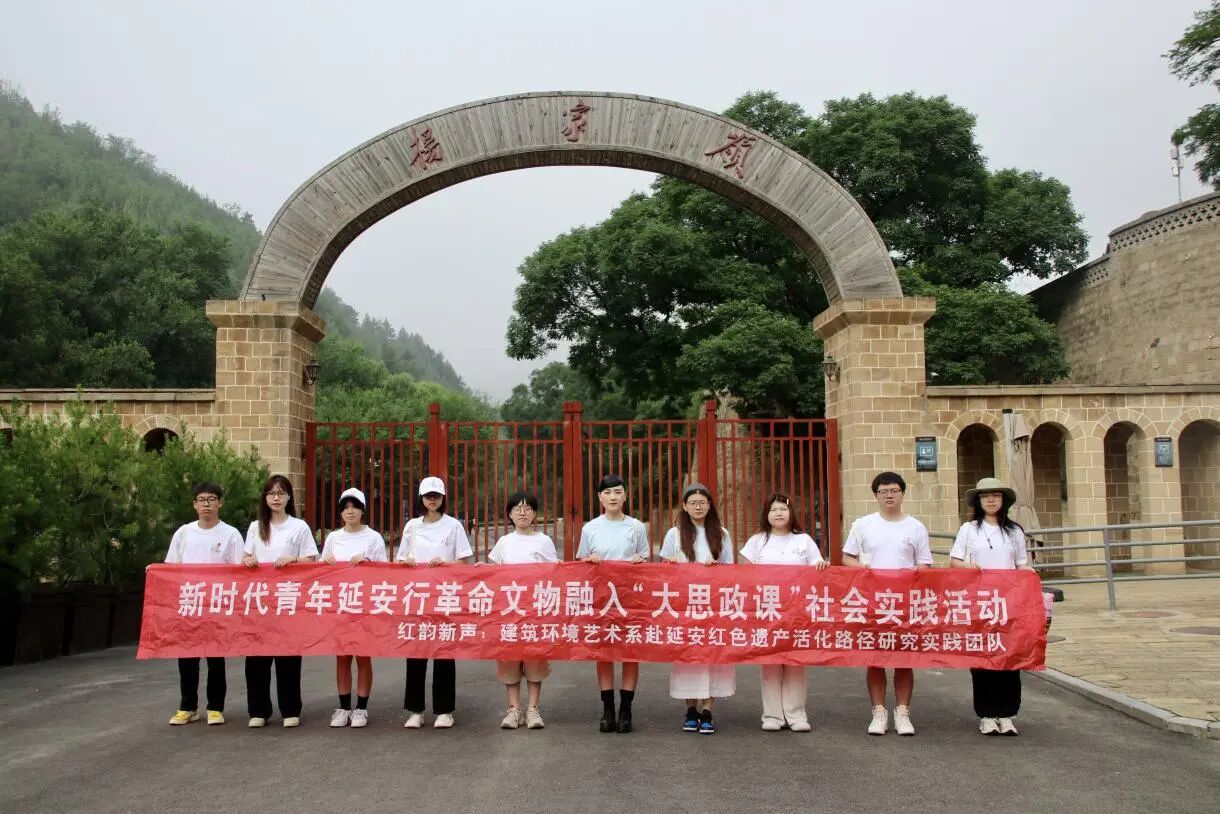

为深入贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于“大思政课”、革命文物工作的重要指示精神,用好红色资源,赓续红色血脉,开创陕西高校思想政治工作新局面,培养担当民族复兴大任的时代新人,西安美术学院建筑环境艺术系组建了“红韵新声:建筑环境艺术系赴延安红色遗产活化路径研究实践团队”。该团队积极参与陕西省文物局、陕西省委宣传部、陕西省教育厅、西安市文物局、陕西高校革命文化传承联盟举办的“新时代青年延安行革命文物融入‘大思政课’社会实践活动”,围绕纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题,将延安精神与抗战精神有机融入到实践环节,通过实地调研革命文物与历史场景,有效引导学生感悟“天下兴亡、匹夫有责”的深厚爱国情怀。

本次活动以抗战时期爱国进步青年北上延安为历史背景,以当时八路军西安办事处旧址至延安的线路为参考,途经泾阳、黄陵、洛川、甘泉、富县等地,参访八路军西安办事处纪念馆、西安事变纪念馆、薛家寨革命旧址、安吴堡战时青年训练班革命旧址、陕甘边革命根据地照金纪念馆、宝塔山、枣园革命旧址、延安革命纪念馆等革命场馆,调研八千里豆腐干厂等反映乡村振兴成果的企业,使青年学子实地感受了延安精神的内涵,加深了对思政课理论知识的理解,淬炼了红色遗址类建筑与环境历史文化研究的专业内涵。

第四日:运筹灯火·铸魂三问·纺车映史

战图砺志·弦歌铸魂·清韵长新

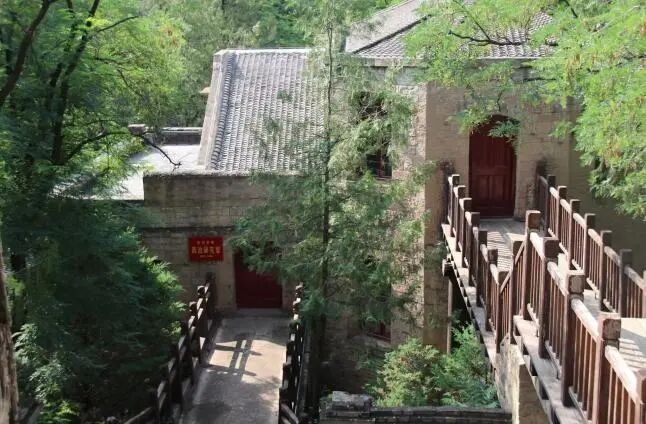

中枢十载·灯焰不熄〡走进延安杨家岭革命旧址

2025年7月13日早,西安美术学院师生代表跟随讲解员步入延安杨家岭革命旧址。朴素的窑洞群,如同凝固的史诗,共同诉说着那段扭转乾坤的革命羁旅。

在讲解员的引领下,师生代表在领袖旧居前肃立凝望。陈旧的土炕、方桌、煤油灯静默地阐述着尘封的过往——窑洞灯火中,先辈们运筹帷幄,书写着旧日里激情澎湃的革命篇章。

毛主席旧居前的一方菜畦,默默诠释着“自己动手,丰衣足食”的深刻内涵。昏暗窑洞内,伴随着煤油灯如豆的微光,《毛泽东选集》中诸多名篇于此诞生。石桌旁,讲解员声情并茂地再现了美国记者斯特朗与毛主席对话的历史场景,“一切反动派都是纸老虎”的著名论断,至今听来依然振聋发聩。而当年一餐箪食瓢饮般的白菜咸菜配鸡汤,竟令爱国侨领陈嘉庚先生由衷发出“中国的希望在延安”的历史性赞叹。

步入军民共建的中共中央办公厅,延安文艺座谈会确立了“文艺为人民”的纲领。巍峨的中央大礼堂内,在此召开的中共七大确立了毛泽东思想为党的领导思想。讲解员带领同学们高唱《东方红》,歌声嘹亮回荡,历史的荣光与时代的激情在此刻水乳交融。

历史是最厚重的教科书,实践是最深刻的致敬。值此抗战胜利80周年,对西美师生代表而言,此行不仅是一场涤荡心灵的精神洗礼,更赋予了我们薪火相传的时代使命。

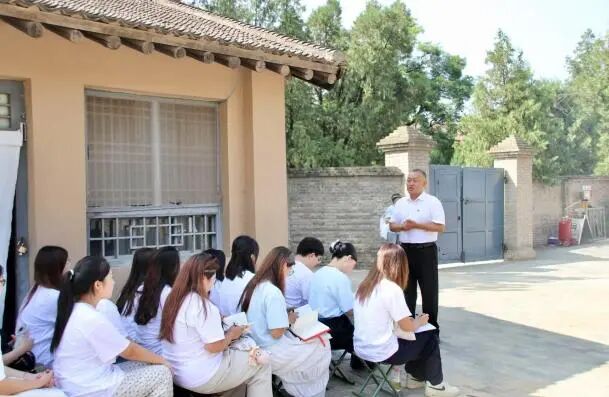

凝心铸魂·聚力制胜〡于杨家岭革命旧址听思政课有感

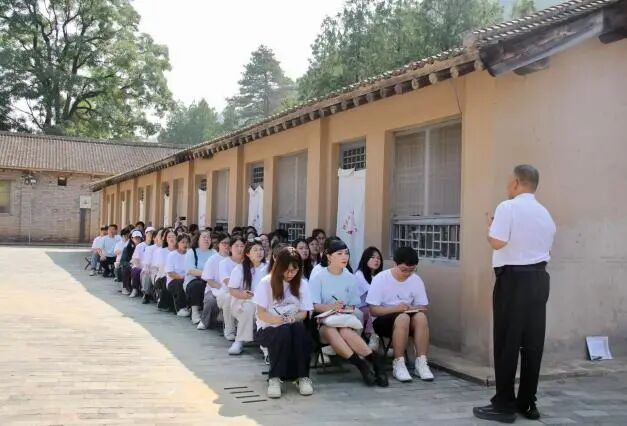

在完成对杨家岭革命旧址的参观后,杨家岭革命旧址党支部书记/馆长侯振龙为五校师生带来了一堂意义深远的专题思政课。课程开篇引用习近平总书记“青年有理想担当,国家有前途”的寄语,围绕“我是谁、为什么、干什么”三大核心命题展开论述,将延安精神融入新时代青年的行动指南之中。

在课程中,侯振龙馆长首先明确了“我是谁”的信仰坐标。他以自身党员身份为切入点,追溯中华文明的信仰基因,从精卫填海展现出的坚韧不拔,到儒家“仁者爱人”所蕴含的人文关怀,深刻阐述了党的信仰与传统文化之间的传承关系,强调了信仰的根源与文化脉络。

接着,侯馆长深入剖析“为什么”的历史必然性。通过回顾近代屈辱历史,揭示了党承担历史使命的必然性。他提到,五四青年放弃优渥生活投身救国,是因为目睹百姓遭受苦难后的血性觉醒;改革开放所创造的伟大奇迹,则充分证明了集体信仰所凝聚的强大力量。这些历史事实展现了中国共产党在不同历史时期的担当与作为。

最后,侯馆长着重阐述了“干什么”的实际行动。他以延安旧址为生动案例,解读了四大关键力量:在凤凰山,毛主席于煤油灯下撰写《论持久战》,将传统智慧转化为救国理论,启示信仰需深深扎根于中国土壤;在王家坪,八路军总部凭借严格纪律屡传捷报,直指当下青年“迟到早退”等不良现象,强调执行力是落实八项规定的重要根基;在杨家岭,七大筹备期间,中青委、中组部等20多个部门协同合作,充分说明破除山头主义对于激发协调力的重要性;在枣园,毛主席发起大生产运动,成功解决民生温饱问题,诠释了领导力应如北斗星般引领方向,而非高高在上。课程接近尾声时,侯振龙馆长阐述了先辈们引领民族从屈辱走向自立自强的精神价值,这一讲述深深触动了西美师生代表,引发了他们对艺术与民族精神共鸣的深刻思考。在激昂的《东方红》合唱声中,课程达到高潮,“东方红,太阳升”的歌声在窑洞梁椽间回荡,为西美学子的青春征途注入了永恒的精神力量 ,激励着他们在未来的道路上传承和发扬延安精神。

窑洞运筹·民心擎天〡走进枣园革命旧址

怀着对革命圣地的无限崇敬,师生们从杨家岭移步至枣园革命旧址——这座距延安城西北约八公里的圣地。1943至1947年间,这里作为中共中央书记处驻地,被誉为“延安中南海”,亲历了决定民族命运的整风运动、党的七大筹备与大生产运动等重要历史时刻。

步入旧址东门,首先映入眼帘的是毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来、任弼时五大书记昂首阔步的群雕。右转踏上枣林小径,任弼时故居内一盏朴素的油灯、一只标记“任远”的铁皮箱,静静陈列,无言述说着他为国奔波的赤忱一生。北行至周恩来居住的小院,一件“三用大衣”与作为纺线劳动模范的奖品,无声展示着与人民同甘共苦的峥嵘岁月。在毛泽东旧居的长桌上,一件由大生产运动炼出的第一炉铁铸造的镇尺,默默见证着主席在此伏案挥就的30篇雄文,《愚公移山》《为人民服务》等不朽篇章正诞生于这油灯长明的窑洞之中。下行至朱德、王稼祥合院,仿佛仍能听闻总司令与战士对弈时的爽朗笑声。终点处的刘少奇、彭德怀合院内,一株从重庆带回的紫丁香如今亭亭如盖,如同在此郑重写入党章的“毛泽东思想”,深深扎根于这片热土,终成指引前路的参天大树。

在杨家岭的短暂驻足,低矮窑洞托举黎明的历史重量深烙心间。同学们镜头定格的不仅是承载着革命精神的旧砖陈设,更是永不褪色的心灵印记。这份炽热的使命激励我们以笔为炬、以心铸魂,将青春熔铸于国家伟业洪流,在新时代天地间挥就无愧先辈的崭新篇章。

烽火运筹·将星垂史〡走进王家坪革命旧址

下午,师生团队赴城北王家坪革命旧址,1937年8月至1947年3月,此处作为中央军委驻地,亲历了中国革命的关键十年。

在讲解员的引领下,团队沿南院至北院路线,依次参观了中央军委礼堂、毛泽东旧居、彭德怀指挥所及朱德窑洞。礼堂内"庆祝抗日胜利"横幅依然鲜亮;毛泽东旧居土炕上堆叠的书卷,见证《建立巩固的东北根据地》等著作的诞生;彭德怀指挥所镌刻着"少则一年,多则两年必返"的豪迈誓言;朱德窑洞前的纺车,无声诉说着"自己动手"的奋斗岁月。展板上12.5万场战斗、歼敌171万的数字,令静默庭院激荡历史回响。

参观途中,同学们俯身细察土炕上的作战地图,端详纺车斑驳的痕迹。作战室内,泛黄的军事文件引发对抗战策略的热烈探讨;学子们的笔尖在笔记本上疾书,记录历史深处的脉搏。在窑洞内,师生们深切体悟二重精神内核:文件誓词彰显的信仰如磐力量,青春笔迹书写着接续奋斗宣言。

革命延续,精神永存|于延安革命纪念馆听思政课有感

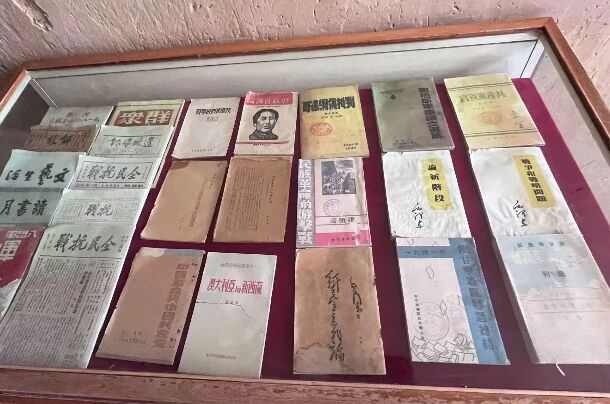

馆内,延安革命纪念馆党委书记/馆长刘妮为我们带来了一堂别开生面的思政课。刘妮馆长以80年前苏联摄影师罗曼·卡尔曼拍摄的珍贵影像为引,生动展现了延安地区军民在抗日战争时期的奋斗历程,将师生们带回那个热血沸腾的年代,共同探讨80年前的青年如何为时代发声,以及如何从延安文艺中汲取新时代的奋进力量。

这堂思政课从三个维度深入展开。首先是中华民族的近现代觉醒。李大钊、蔡元培、鲁迅等革命先驱,在延安精神的熏陶下,以笔为剑、以思想为火种,启发了无数青年的救国热情,促进民族觉醒,催生众多呼吁反抗的作品,成为时代先声。

其次,课程讲述了红军落脚陕北初期的艰难处境。当时,中国红色区域因缺乏话语权,鲜为外界所知。美国记者斯诺怀着对神秘东方革命力量的好奇,深入陕北,亲身体验红军生活,随后写下《红星照耀中国》。这本书首次向世界展示毛泽东画像和中国红军真实面貌,不仅促进中美关系缓和,也吸引了更多国际目光聚焦中国革命。

最后,课程围绕“发展抗战文艺振奋民族精神”展开。在毛主席领导下,延安成为中国抗战时期的政治与文化中心。通过制定科学人才政策,延安大力发展抗战文艺,鲁迅艺术学院应运而生。鲁艺秉持艺术与政治统一的教育方针,广纳先进文化,孕育出众多经典作品。刘妮馆长还特别讲述了《黄河大合唱》及其创作者冼星海的经历,让师生们深刻感受到延安文艺振奋民族精神的强大力量。

这堂思政课不仅是一次历史的回顾,更是一次对西美师生的深刻启示:革命虽已远去,但先辈们的精神永垂不朽。作为新时代的师生,要坚定不移跟党走,积极担起传承红色文化、为民族复兴奋勇前行的重任。西美师生也将以此次延安之行和思政课为契机,将红色精神融入艺术创作与学习生活,向着更美好的未来努力奋进。

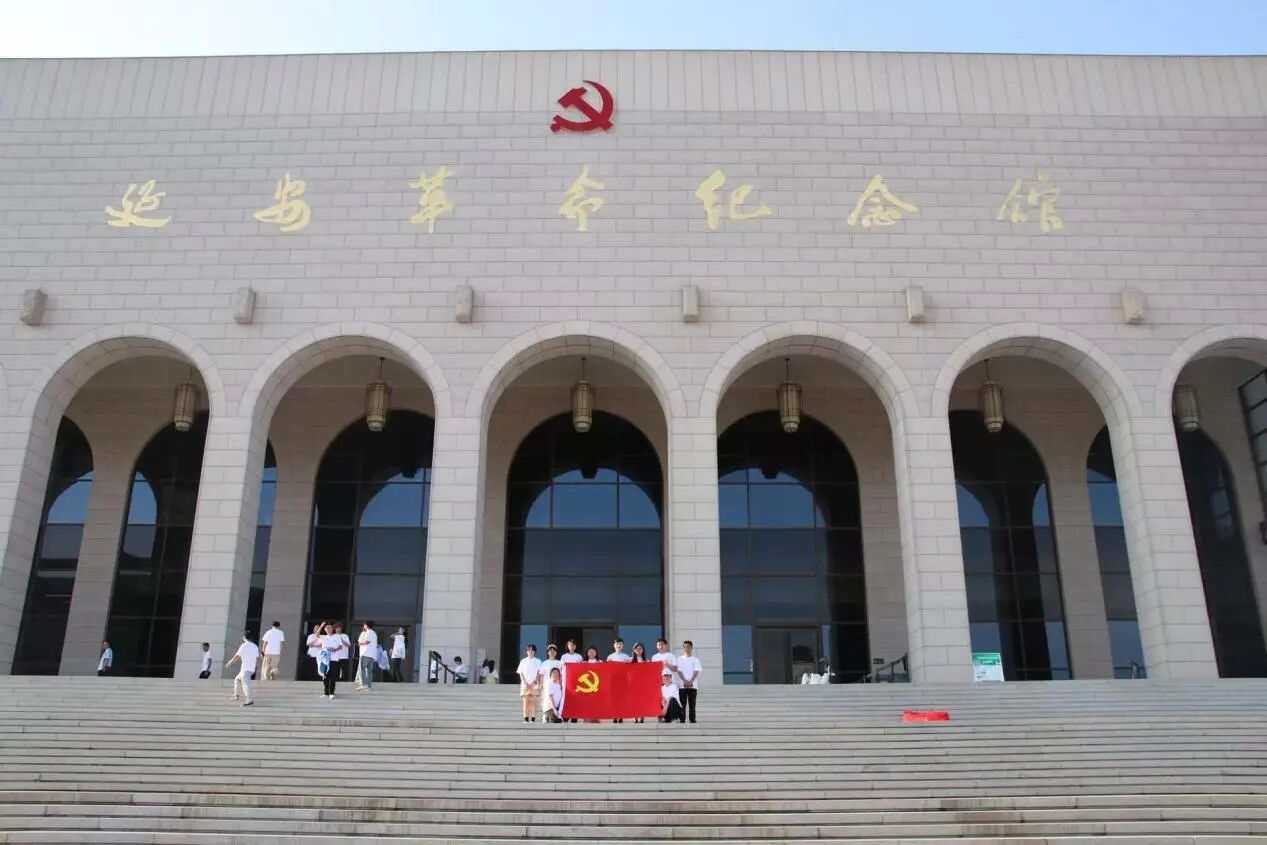

延路漫漫,砥砺前行|走进延安革命纪念馆

我们怀着崇敬与求知的心情,走进延安革命纪念馆,在讲解员的引导下,开启了一场触动心灵的红色文化探寻之旅。

踏入展示厅,一座四人铜像瞬间吸引了众人目光。他们手中挥舞的红旗,烈烈作响,仿佛穿越时空,重现了红军进驻延安的伟大历史时刻。看着这座铜像,毛泽东在中共七大预备会议上的论断在师生们耳畔回响:“陕北是两个点,一个是落脚点,一个是出发点”,大家由此深刻感受到陕北地区对红军发展的关键意义。

在展区中,一段段人物事迹、一幕幕历史场景,生动地展现了中共陕西党团组织的建立、陕甘边革命根据地的创建过程,以及毛泽东探望病榻上的谢子长等史实,深刻诠释了陕甘宁革命根据地与中共中央革命军的紧密联系。师生们仿佛被历史的洪流裹挟,真切触摸了那段峥嵘岁月。

随后,讲解员引领师生们来到下一个展区,从政治层面讲述陕北的民主政治。在这里,师生们了解到妇女积极参政的历史,她们冲破封建束缚,勇敢地走向参政舞台,为革命事业贡献自己的力量。毛泽东同志笔下的“十个没有”,如春风化雨,营造出清正廉洁的社会风气,与国统区的腐朽堕落形成鲜明对比。

文化教育领域,也处处跳动着不灭的精神火焰。文艺工作者们用《黄河大合唱》的激昂怒吼、《东方红》的深情旋律,唱出了民族的脊梁与抗争精神;延安大学、抗大的灯火下,无数怀揣理想的青年刻苦学习、茁壮成长,为国家的未来播撒希望的种子。这些故事让师生们深深感受到文化在革命年代的强大力量。

经济生产方面,大生产运动展现出震撼人心的坚韧。军民们拿起锄头、摇动纺车,同甘共苦,打破物资困局;延安油井产出的原油、军工厂制造的枪炮,不仅为抗战提供了坚实的物质保障,更是中国人不屈不挠精神的象征。

延安时期凝练而成的延安精神,成为解放战争胜利的思想基石,激励着一代又一代中国人。如今,延安大地绿意盎然,习近平总书记关于延安的讲话更激励着后人传承红色基因。对于西美师生而言,这次延安之行收获的红色精神,将成为师生们前行路上的动力源泉,持续激发奋进的力量。未来也将带着这份精神财富,在艺术创作与学习生活中,为传承和弘扬红色文化贡献自己的力量 。

今日的红色寻访,从运筹灯火的杨家岭窑洞到纺车映史的枣园院落,从战图砺志的王家坪指挥所到弦歌铸魂的纪念馆课堂,环艺青年们以脚步丈量革命场域。在领袖旧居的煤油灯下感悟思想伟力,在“我是谁、为什么、干什么”的叩问中锚定信仰坐标;于朴素的纺车前体味军民同心的奋斗史诗,在泛黄的作战图上读懂运筹帷幄的决胜智慧;更从《黄河》的怒吼里汲取文艺铸魂的力量,于“十个没有”的清风与绿意延安中见证精神传承的永恒生机。这趟旅程,学子们不仅是历史的见证者,更是精神的承继者。先辈以信仰与实干熔铸的丰碑,正化作新时代青年以专业践行使命、用艺术点亮时代的磅礴勇气。

青春寄语

陈桐舟: 今天早上在杨家岭革命旧址的思政党课令我感触良多。在介绍革命旧址与抗战故事的同时,老师也向我们传递了中国共产党员的信念。我们要努力学习,做有信仰、理想、抱负、追求的新时代年轻人。今天下午,在延安革命纪念馆,我们重温峥嵘岁月,刘妮馆长以鲜活史料诠释了延安精神,让我深刻感受到革命先辈的信仰力量。作为新时代青年,必将红色基因融入血脉,在实干中传承薪火,砥砺前行。

申梓菲:今早在杨家岭革命旧址的学习让我深受触动。老师不仅带我们回顾了这片土地上的峥嵘岁月,更生动诠释了共产党人的精神追求。作为新时代青年,我们应当砥砺奋进,争做有坚定信念、远大志向、时代担当的接班人。刘妮馆长的课程让我深刻感受到延安文艺的磅礴力量。80年前的青年,在艰苦环境中以笔为枪、以歌为矛,用文艺唤醒民族斗志。光未然与冼星海在病榻上的合作,创造了《黄河大合唱》的奇迹。他们创作的《黄河大合唱》等作品,不仅是艺术瑰宝,更是民族精神的象征。这种将个人理想与国家命运紧密结合的担当,值得我们新时代青年学习。在今天的和平年代,我们更应传承延安精神,以创新和奉献回应时代召唤。

武紫琳:站在杨家岭的红色热土上,追寻革命先辈的足迹,心中涌起深沉敬意。这堂特殊的思政课,让我深刻感悟到信仰的伟力与初心的纯粹。先辈们在这片土地上铸就的精神丰碑,时刻召唤着吾辈青年接续奋斗,勇担时代使命,以赤诚之心报效家国。刘妮馆长讲述的主席延安岁月、斯诺夫妇与红色中国的世纪情谊、冼星海音符铸魂,都鲜活再现延安精神内核。这份力量感召我辈青年将其融入血脉,砥砺前行,赓续荣光。

特别鸣谢此行团队负责摄影的陈玉同学,其独特的视角与细腻的捕捉,及其奉献精神让本次活动的记忆得以完美呈现