艺术+“大思政课”铸魂育人体系建设

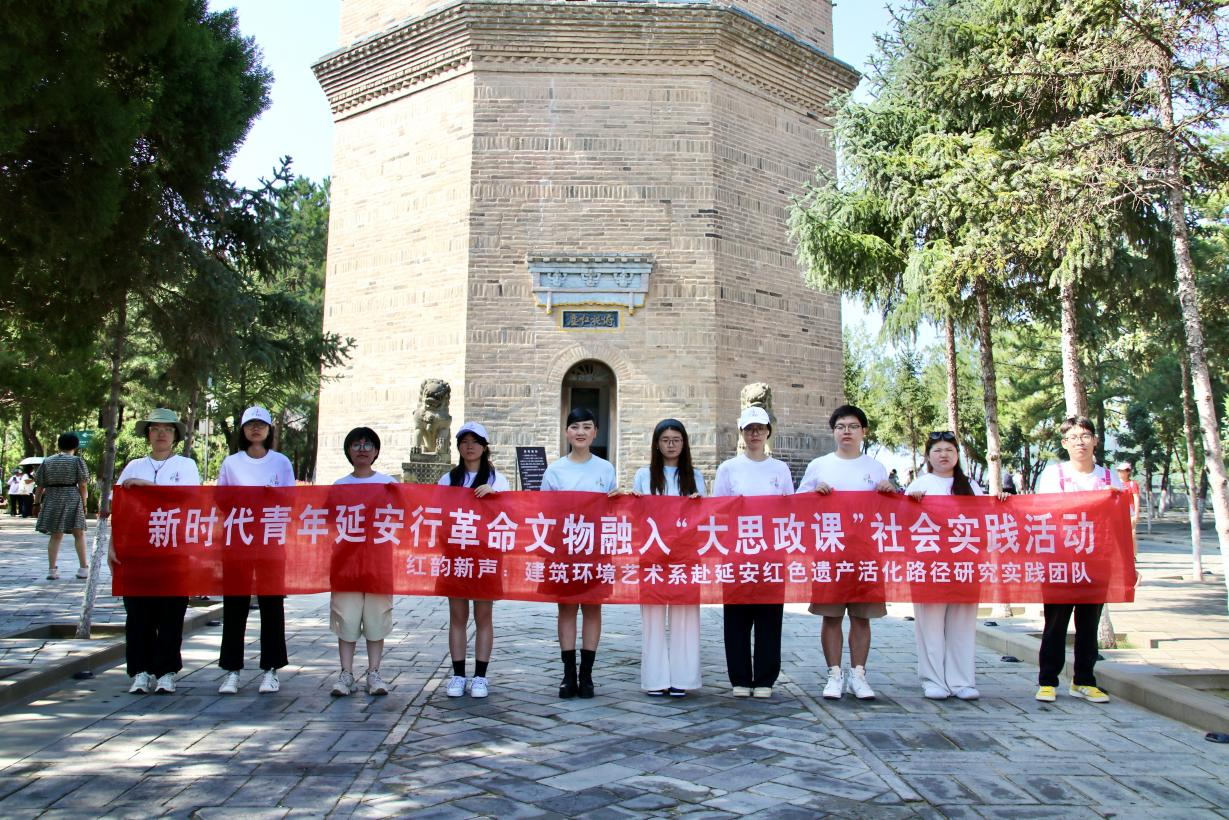

为深入贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于“大思政课”、革命文物工作的重要指示精神,用好红色资源,赓续红色血脉,开创陕西高校思想政治工作新局面,培养担当民族复兴大任的时代新人,西安美术学院建筑环境艺术系组建了“红韵新声:建筑环境艺术系赴延安红色遗产活化路径研究实践团队”。该团队积极参与陕西省文物局、陕西省委宣传部、陕西省教育厅、西安市文物局、陕西高校革命文化传承联盟举办的“新时代青年延安行革命文物融入‘大思政课’社会实践活动”,围绕纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题,将延安精神与抗战精神有机融入到实践环节,通过实地调研革命文物与历史场景,有效引导学生感悟“天下兴亡、匹夫有责”的深厚爱国情怀。

本次活动以抗战时期爱国进步青年北上延安为历史背景,以当时八路军西安办事处旧址至延安的线路为参考,途经泾阳、黄陵、洛川、甘泉、富县等地,参访八路军西安办事处纪念馆、西安事变纪念馆、薛家寨革命旧址、安吴堡战时青年训练班革命旧址、陕甘边革命根据地照金纪念馆、宝塔山、枣园革命旧址、延安革命纪念馆等革命场馆,调研八千里豆腐干厂等反映乡村振兴成果的企业,使青年学子实地感受了延安精神的内涵,加深了对思政课理论知识的理解,淬炼了红色遗址类建筑与环境历史文化研究的专业内涵。

第五日:延河映塔·艺心向党·为民立基·

鲁艺弦歌·艺苑薪传·版载初心·青春声浪·

红剧焕彩·传薪励后·薪火艺声

古塔巍峨·延水悠悠

走进宝塔山探寻红色印记

2025年7月14日,西安美术学院师生代表来到了延安宝塔山。延河悠悠,宝塔巍峨,这座屹立在山巅的古老建筑,就像一座不朽的丰碑,见证着那段波澜壮阔的革命岁月。

师生们沿着蜿蜒的山路而上,沿途的摩崖石刻仿佛在无声诉说着历史的厚重。到达山顶,大家俯瞰着延安城,延河与南川河交汇,形成独特的“人”字,寓意着党与人民的紧密相连。讲解员讲述着宝塔山的故事:1937年,中共中央进驻延安,这座始建于唐代的古塔便成为了引领革命走向胜利的航标灯,无数仁人志士怀揣着理想,向着它奔赴而来。在延安的13年,中国共产党人在此艰苦奋斗,从延安的窑洞中走出,带领中国革命走向胜利。站在宝塔山上,师生们深刻感受到了延安精神的内涵,那是坚定的信念、无畏的勇气与不懈的奋斗。

艺心向党·薪火永传

宝塔山下的庄严宣誓

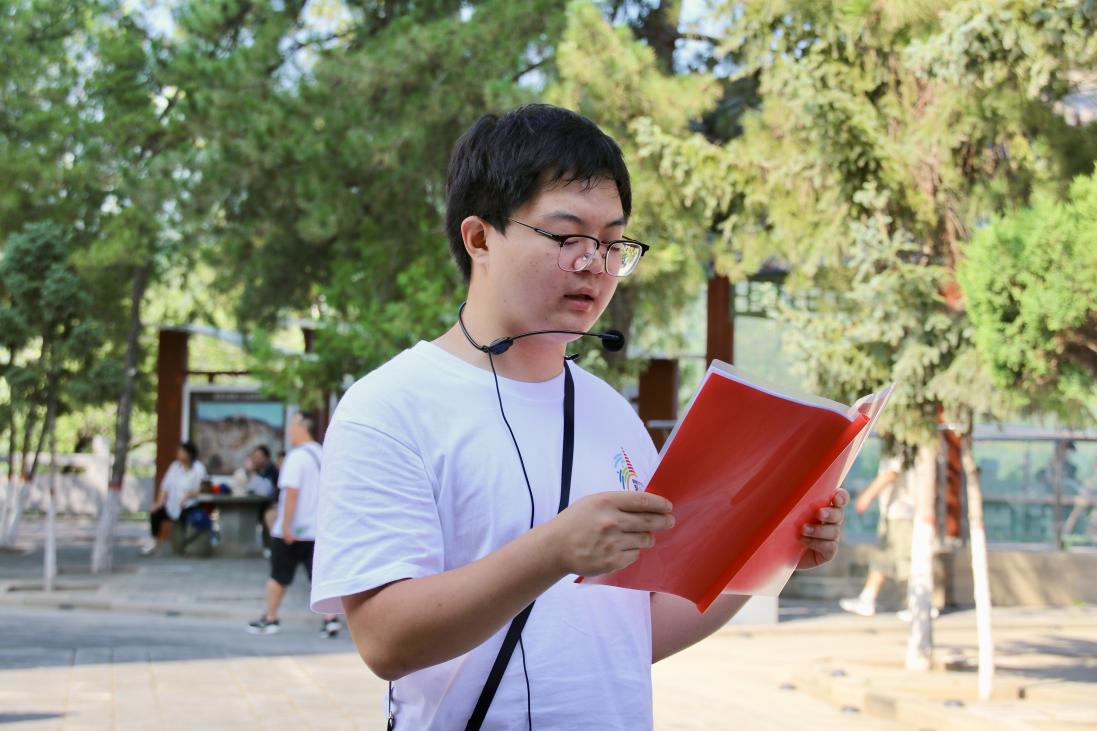

上午9点,在巍巍宝塔山下,西安美术学院学生代表黄天舒进行以《宝塔山下的丹青誓言》为题的宣讲,以铿锵的誓言表达新时代艺术工作者的使命与担当。

“我们将赓续延安文艺精神的火种,让每一件作品都深深扎根人民沃土,汲取生活养分,带着烟火气与生命力生长;我们将以笔墨为桥、设计为媒,用艺术的力量传播中国声音,让世界透过创作看见真实可感、立体鲜活的中国;我们将永葆赤子之心,紧随党的脚步,以青年艺术工作者的担当,在民族复兴征程中,绘就无愧于时代、无愧于人民的壮美画卷……”

这不仅仅是誓言,更是一份沉甸甸的责任。延安文艺座谈会的精神跨越时空,激励着新一代艺术青年深入生活、扎根人民,用画笔和创意讲好中国故事。在宝塔山的见证下,西安美术学院学生代表们许下承诺,将以艺术为纽带,传递时代强音,让世界看到更加生动、立体的中国形象。

使命在肩·为民立基

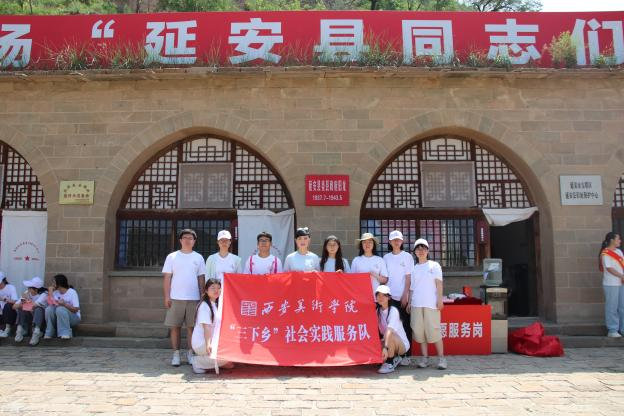

走进延安县委县政府旧址

继参观宝塔山后,团队师生一行来到延安县委县政府旧址。该旧址坐落于延安市宝塔区川口乡川口村,1937年至1943年间,这里曾是原延安县委和县政府的办公驻地。这片朴素的窑洞院落,作为陕甘宁边区基层政权的核心所在,见证了中国共产党在局部执政时期的早期实践。从推行减租减息、发起大生产运动,到改造“二流子”、组织变工队,一系列惠民政策在此诞生,无不彰显着共产党人的智慧与担当。

在讲解员的引导下,师生们依次参观了九个院落中的办公室、寝室等旧址。旧址内保存的珍贵文物、历史照片与文献资料,生动还原了延安县委县政府老一辈革命家艰苦奋斗、无私奉献、有勇有谋的精神风貌。通过重温这段历史,师生们深刻体悟到延安时期干部求真务实、一心为民的崇高精神,思想受到深刻洗礼。大家纷纷表示,将把这种精神融入专业学习与生活实践,让红色基因在新时代焕发光彩,以实际行动践行艺术为民的初心使命。

鲁艺薪火·桥沟履痕

走进桥儿沟革命纪念馆

当天下午,师生们一起参观了位于延安城东北的桥儿沟革命旧址,这里不仅是全国重点文物保护单位,更是中国革命历史上的重要地标。1938年,中国共产党六届六中全会在此召开,作为历史的见证,其承载着中国共产党在革命时期的艰辛历程和光辉业绩。通过参观,师生们不仅了解了党的历史,也更深刻地认识到了文化在革命斗争中的重要作用。在那个特殊的年代,文艺工作者们以笔为枪,以文化为魂,创作出了大量鼓舞人心、激励斗志的优秀作品,为革命事业提供了强大的精神动力。

在天主教堂的穹顶下,光影透过彩绘玻璃静静流淌。活动现场,师生们神情专注地聆听着来自小小讲解员生动细致的讲解。在讲解过程中,孩子们清晰的表达与丰富的内容不时吸引着在场师生们的目光,大家聚精会神的听着那些浸着热血的红色故事,虽然孩子们的童声稚嫩可爱但却洪亮无比,把《去延安》、《延安颂》、《东方红》的故事讲得真切生动,仿佛让泛黄的历史场景在静谧的教堂里慢慢苏醒。故事讲罢,在讲解员的带领下,大家一起合唱《东方红》,歌声里有对先辈的追思,有对信仰的礼赞,更有红色血脉默默传递的温热。

漫步旧址,历史的厚重感扑面而来。六届六中全会的决议声仿佛仍在教堂回荡,鲁艺师生的创作热情依然在窑洞间流淌。这座承载着红色基因的革命旧址,正以全新的姿态讲述着中国共产党领导抗战、发展文艺的壮丽篇章。

艺耀延安·文脉赓续

走进延安文艺纪念馆

随后,师生们来到延安文艺纪念馆。这座2020年建成开放的纪念馆,建筑面积达1.2万平方米,展出文物520件,是全国唯一的革命文艺专题纪念馆。馆内展览以编年体与专题相结合的方式,精心划分六个单元,系统再现了中国共产党在延安十三年间革命文艺的发展历程与辉煌成就:从鲁艺初创时的星火微光,到《白毛女》手稿中传递的大众心声;从《黄河大合唱》经烽火淬炼的激昂旋律,到《在延安文艺座谈会上的讲话》照亮前路的思想光芒;从军民共舞的热络场景,到延安精神浸润当代的深远回响。六个单元层层递进,如同一部立体的革命文艺史诗,引领同学们在时空穿梭中读懂红色文艺的初心与力量。

在讲解员的带领下,师生们认真聆听讲解,不时驻足细看,怀着无比崇敬的心情,了解文艺家们在延安时期的创作、战斗与生活事迹,共同回顾延安革命文艺蓬勃发展的光辉历程。同学们在凝视中深刻感悟:延安文艺的繁荣,正是无数文艺工作者以血肉之躯铸就的辉煌,那份“为人民创作”的初心,至今依旧滚烫。

师生们驻足展柜前,泛黄的乐谱上音符似仍在跳跃,磨损的舞台道具浸透着时代温度。同学们屏息凝视,听讲解员说起艺术家们背着画板深入窑洞、踏着泥泞采风创作的往事,眼中泛起泪光。“原来经典不是凭空诞生的,是蘸着泥土与热血写就的!”一位同学轻声感慨。师生们久久驻足于文物与图片前,近距离感知延安时期文化艺术的蓬勃脉动,深切领会了中国共产党在革命文化建设中付出的艰辛努力与卓越贡献。

“时代的一粒灰,落在个人头上,就是一座山”。而在延安文艺的光辉历程中,正是无数艺术家以血肉之躯,扛起了时代赋予的使命,共同铸就了那段辉煌,展柜中的每一件文物,都承载着他们的故事。

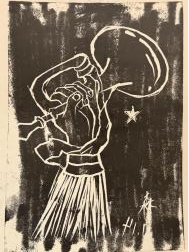

版承薪火·刀刻赤诚

《一笔一刻》版画制作实践课

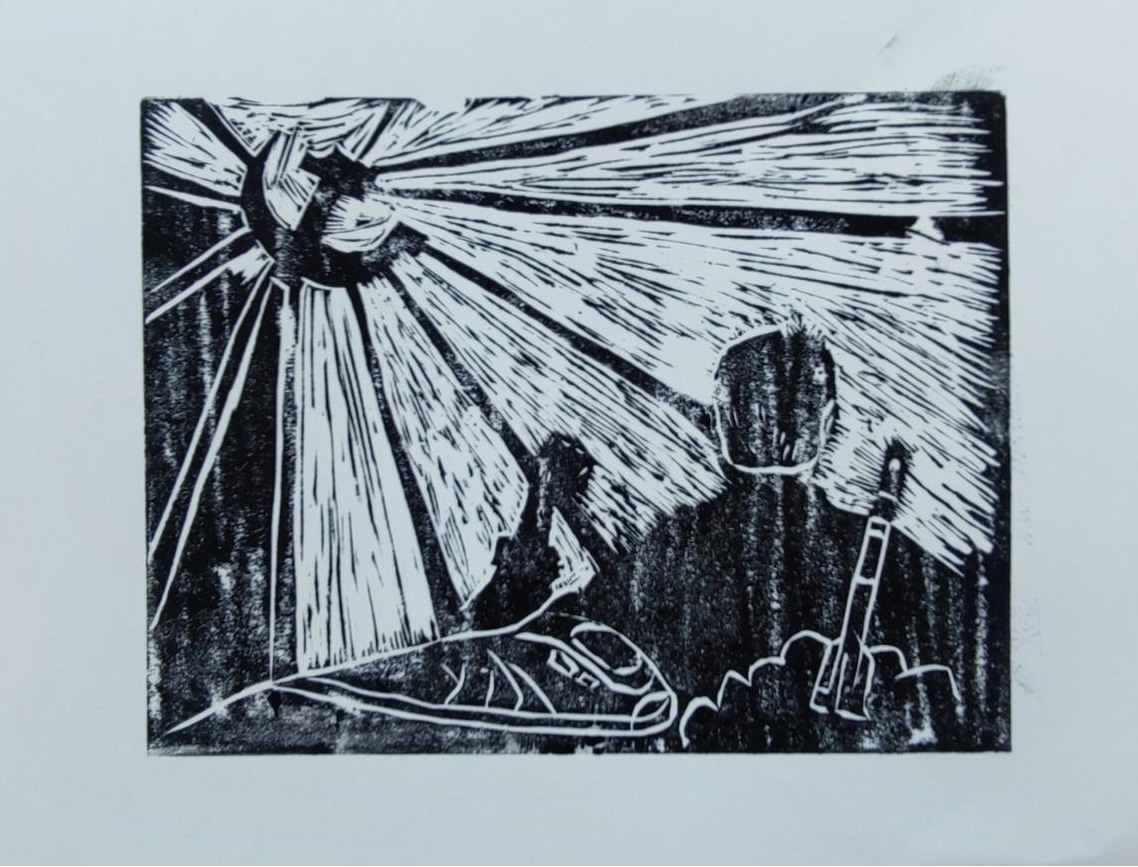

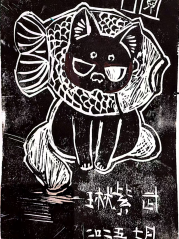

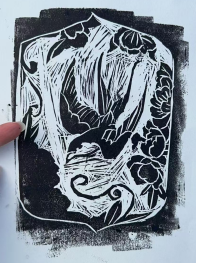

参观活动结束后,师生们转至版画艺术工作室。工作室内,由陕西省延安市美术家协会副主席兼秘书长赵晓旭为大家带来了一场名为《一笔一刻》的版画制作实践课程。

赵老师先是细致的讲解了版画的历史源流、主要种类,然后着重剖析了阴刻与阳刻在制作技法上的核心区别,让师生们对这门艺术有了系统性的认知。随后,在赵老师详细示范了刻刀角度与运刀力度后,同学们迅速投入了创作,有的同学俯身专注描摹,用画笔在版材上勾勒出鲁艺校门、延安窑洞等红色地标;有的屏息凝神执刀刻画,刀刃游走间,“为人民服务”的字样逐渐清晰。在老师的悉心指导下,一幅幅以红色主题为核心的版画作品在指尖渐显雏形。

课程结束后,师生们同举自己的作品合影,齐声欢呼:“我们的版画完成啦!” 清脆的声音里满是收获的喜悦。这场实践活动,让红色记忆在刻刀与版材的碰撞中,悄然浸润心田,成为了一段难忘的精神印记。

歌声嘹亮·情系家国

红歌传唱抒胸臆

下午五点,团队师生在鲁艺旧址前开展红歌欢唱活动。成员们整齐列队,以一曲红色经典《我和我的祖国》传递深情。在延安浓厚的革命氛围中,嘹亮歌声里饱含着对祖国的赤诚热爱,现场师生精神饱满、意气昂扬,尽显新时代青年的蓬勃朝气。

作为我校社会实践团队在延安开展的主题教育活动之一,此次红歌传唱以歌为媒,让师生在革命圣地沉浸式感受红色文化的熏陶。活动虽简却庄,既延续了红色基因的血脉,也抒发了拳拳爱国情怀。

“当旋律在这片奋斗过的土地上响起,歌声早已超越表达,成为一种传承。”团队成员深有感触地说。站在先辈奋斗过的热土,同学们真切体会到艺术与信仰的共鸣,“文艺为人民”的种子深深植根心底,更坚定了以专业所长服务人民、报效祖国的理想信念。

星火映心·赤帜永扬

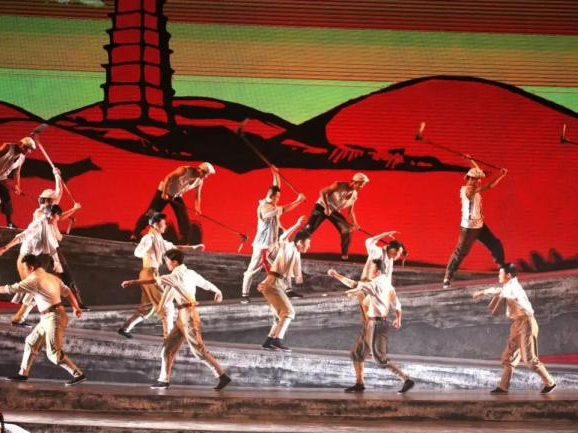

观演出《延安·延安》有感

当日晚,我校师生代表于延安1938东方红大剧院观摩了红秀剧场《延安·延安》的演出。置身恢弘舞台之前,所有人的目光被一束穿透历史帷幕的星火所牵引。当环幕倾泻如血赤旗,当枪炮轰鸣震颤四壁,艺术与信仰在光影的激烈交响中轰然交汇。

当舞台叙事渐次展开,所有人的思绪也随之步入尘封的历史画卷:上海女学生白雁鸣舍弃优渥生活,毅然投身革命教育与战斗;红军战士欧阳坚历经长征的严酷洗礼,淬炼为革命中坚力量;孤儿栓柱则从懵懂孩童蜕变为坚定战士,最终继承先烈遗志东渡黄河抗日——他们殊途同归的精神圣地,正是延安。田间犁铧翻动黄土的节奏与纺轮不息的呢喃,穿透岁月帷幕,在观众席间凝结为深沉的共鸣。多维艺术手法的深度融合,赋予了历史以震撼的舞台呈现:无论是长征途中战士们顶风冒雪、坚韧前行的悲壮身影,抑或是上海滩青年学子于繁华喧嚣间振臂疾呼的救亡呐喊,皆以极具张力的语言得以再现;纵使身陷囹圄、面对残酷折磨,革命志士的凛然血性亦未曾泯灭;即便遭遇敌机狂轰滥炸,延安军民如火的爱国热忱亦不可撼动——这些震撼人心的历史片段,经由艺术的凝练与升华,最终结晶为可视化的集体记忆。

当终幕灯光聚焦象征信仰的红星,在场师生的艺术灵魂被深深震撼与启迪。步出剧场,夜风轻拂,而那盏被舞台点亮的火种,已然深植西美人的心田:唯有扎根人民沃土,汲取延安精神滋养,艺术创作方能获得不竭活力。

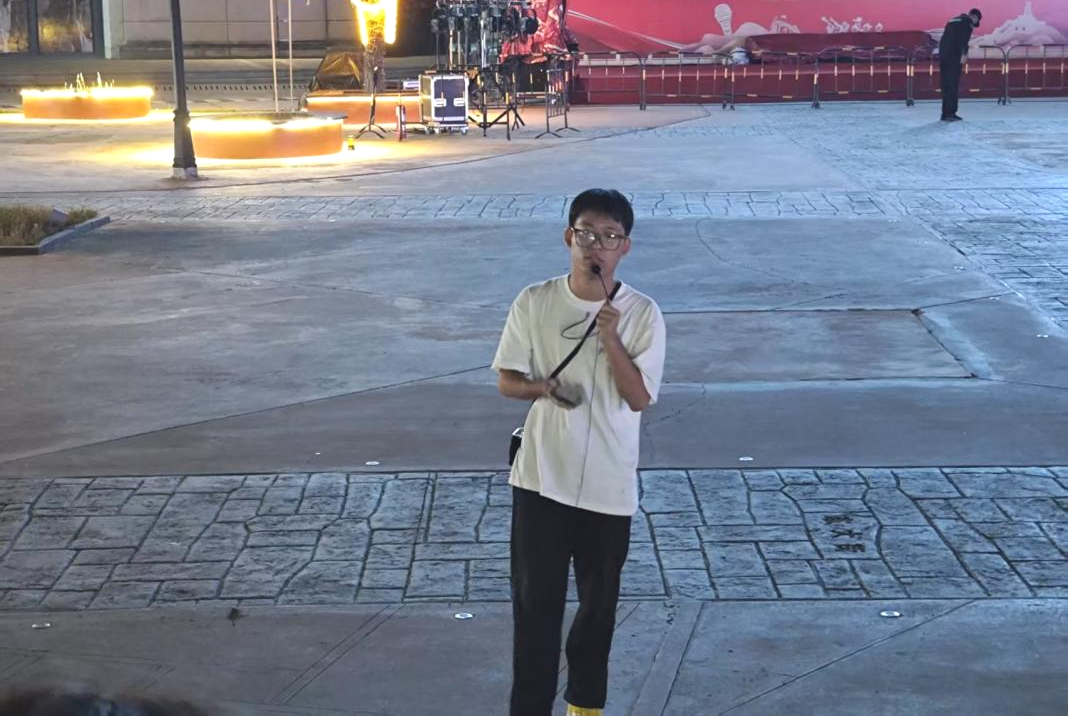

红色旋律·青春之声

听文艺汇演有感

欣赏完《延安·延安》演出之后,一场主题鲜明、情感真挚的五校师生代表文艺汇演在东方红广场隆重进行,各校师生齐聚一堂,以歌声深切缅怀历史,抒发对未来的坚定信念。

汇演中,我校李媛教授代表西安美术学院倾情演绎现代京剧《红灯记》经典选段《光辉照儿永向前》,以其高亢嘹亮、韵味醇厚的唱腔,淋漓尽致地展现了戏曲中体现出的革命情怀,这场深情演绎引发了全场强烈共鸣,赢得了经久不息的热烈掌声。随后,学生代表党泽帆献上了风格迥异的两首歌曲:《喀秋莎》深沉有力,传递历史记忆;《余香》则韵味独特,展现对美好的感悟,同样获得一致好评与热烈反响。

尽管夜色渐深,整场活动却在精彩纷呈的表演与持续高涨的热情中点燃了每一位师生的热忱。红色旋律所激荡起的澎湃心潮久久未平,离场师生仍神采奕奕,热烈交流演出的精彩瞬间。这场汇聚五校师生力量的红色主题文艺汇演通过艺术形式有效凝聚共识,激发了师生们传承红色基因、赓续奋斗精神的内在动力,为校园文化注入了强大正能量。

艺术为桥·丹心不渝

听李媛教授发言

《延河淬火·丹心铸魂》有感

文艺汇演最后,李媛教授作为五校教师代表进行《延河淬火·丹心铸魂》的总结发言,为学子们带来深刻启迪。李教授在代表大家感谢了主办单位之后,重点阐释了此行创新的育人范式与艺术教育的时代使命。她提炼出“三维融合”的实践路径:专家引领深化认知、青年赋能历史叙事、艺术激活红色基因。此行深刻揭示了艺术教育的本质真谛:革命文物昭示着“艺术源于人民、为了人民”的根本立场;延安精神为创作注入坚实的思想筋骨;而红色基因的精髓,正在于“传承即创造”的辩证统一。发言进一步升华至“五维铸魂”的实践高度,号召学子们:以脚步丈量信仰、以艺术解锁历史、以青春激活叙事、以党课夯实理论、以汇演升华情感。李教授殷切期望艺术学子,将淬炼所得的延安精神熔铸笔端,在民族复兴的伟大征程中,绘就无愧时代的艺术篇章。

此次“新时代青年延安行”,以艺术实践为桥梁,成功地将延安精神的火种播撒在西美师生心中。这份在革命圣地淬炼出的宝贵精神印记,不仅是对历史的致敬,更是照亮学子们未来艺术道路的明灯。它必将激励青年艺术家们胸怀家国,扎根人民,以丹心铸就艺术之魂,在新时代的广阔天地中,不断攀登艺术高峰。

青春寄语

陈桐舟:漫步鲁艺展厅,那些质朴却饱含力量的版画让我深刻体会到艺术与时代的共振。作为西美学子,更觉肩上责任——延续这份扎根生活、讴歌人民的创作精神,用当代笔墨传承延安艺术的红色基因。

何嘉怡:鲁艺旧址的木刻版画、宣传海报,满是刀刻斧凿的力量。前辈们用设计当武器,让艺术扎根大地。这提醒我,设计从不是孤芳自赏,要接地气、有温度,让作品成为照亮生活的光。

黄天舒:走进陕北老鲁艺旧址,参观展馆、聆听故事,合唱《黄河大合唱》,红色精神在旋律与历史中激荡传承 。

党泽帆:鲁艺星火照亮前路,文艺为民初心滚烫,六日研学,于此悟信仰愈坚。

武紫琳:鲁艺旧址里那些沉默的艺术品,每一件都涌动着滚烫的信念,它们像一面镜子:艺术的价值在于与大地相连,为人民抒怀。作为后来者,我深知设计必须深植现实,汲取这份热力,让作品成为连接人心的真实回响。

申梓菲:六天的陕北行,每一步都踏在历史的痕迹上。今天来到鲁艺,站在鲁艺的课室里,深受触动。作为西美学子,更应珍惜当下,用艺术记录时代、服务人民。

郑森: 今天我们来到了桥儿沟革命旧址,在鲁艺的老画室里,旧画架上还留存着斑驳的颜料。看那些在油灯下画就的军民速写,线条里全是筋骨。作为西美学子,我不禁感概: 前辈们把画笔磨成了火把,照亮过黑夜,我们应该继承前人们的优良传统,蘸着时代的温度,刻下人间的重量,让作品长出时代的根。

袁熙婕: 鲁艺展厅里,黑白木刻的粗粝刀痕仍在震动。作为西美人,我们的刻刀要延续这种扎根生活、讴歌人民的力量,将延安艺术的红色基因刻入当代。

陈玉:桥儿沟旧址的画室里,斑驳画架、熏黑的煤油灯犹在诉说。展厅内,黑白木刻的粗粝刀痕、油灯下勾勒的军民筋骨、质朴却炽烈的宣传画——这些滚烫的实物,将“艺术为人民”的鲁艺信仰,刻进了每个观者的心里。作为后来者,我们当以刻刀、画笔、设计稿接续这星火,让创作永远刻下时代的温度,长出山河人间的根脉。