艺术+“大思政课”铸魂育人体系建设

为深入贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于“大思政课”、革命文物工作的重要指示精神,用好红色资源,赓续红色血脉,开创陕西高校思想政治工作新局面,培养担当民族复兴大任的时代新人,西安美术学院建筑环境艺术系组建了“红韵新声:建筑环境艺术系赴延安红色遗产活化路径研究实践团队”。该团队积极参与陕西省文物局、陕西省委宣传部、陕西省教育厅、西安市文物局、陕西高校革命文化传承联盟举办的“新时代青年延安行革命文物融入‘大思政课’社会实践活动”,围绕纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题,将延安精神与抗战精神有机融入实践环节,通过实地调研革命文物与历史场景,有效引导学生感悟“天下兴亡、匹夫有责”的深厚爱国情怀。

本次活动以抗战时期爱国进步青年北上延安为历史背景,以当时八路军西安办事处旧址至延安的线路为参考,途经泾阳、黄陵、洛川、甘泉、富县等地,参访八路军西安办事处纪念馆、西安事变纪念馆、薛家寨革命旧址、安吴堡战时青年训练班革命旧址、陕甘边革命根据地照金纪念馆、宝塔山、枣园革命旧址、延安革命纪念馆等革命场馆,调研八千里豆腐干厂等反映乡村振兴成果的企业,使青年学子实地感受了延安精神的内涵,加深了对思政课理论知识的理解,淬炼了红色遗址类建筑与环境历史文化研究的专业内涵。

第六日:斗志昂扬·青春回响

浴血奋战,继往开来

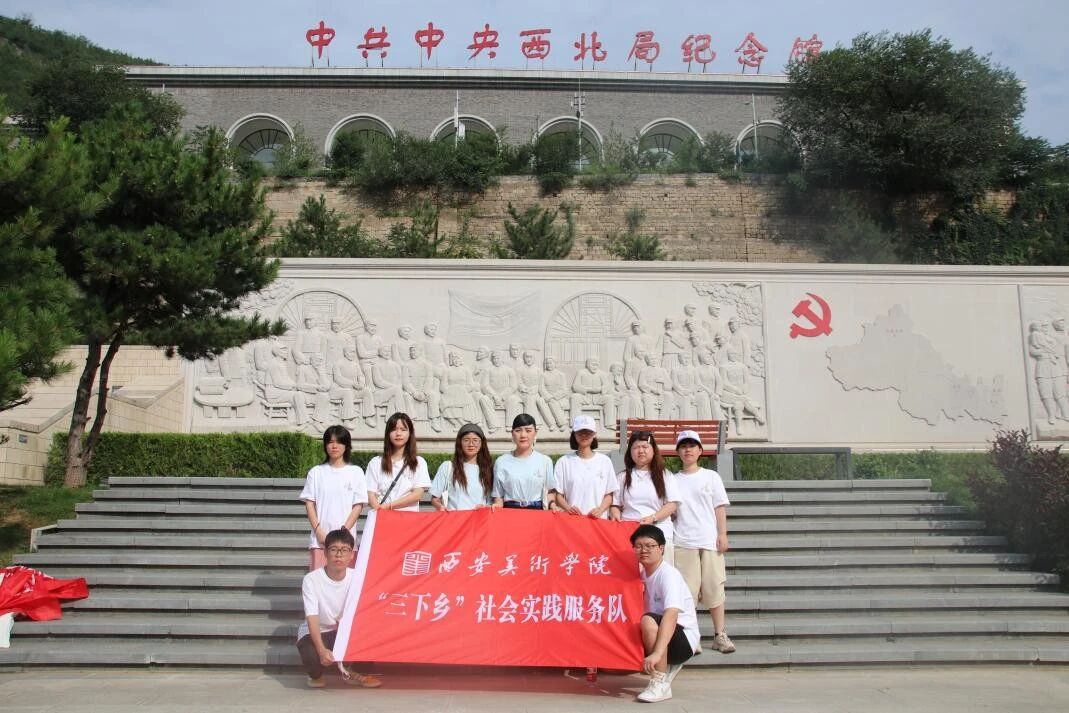

走进中共中央西北局旧址

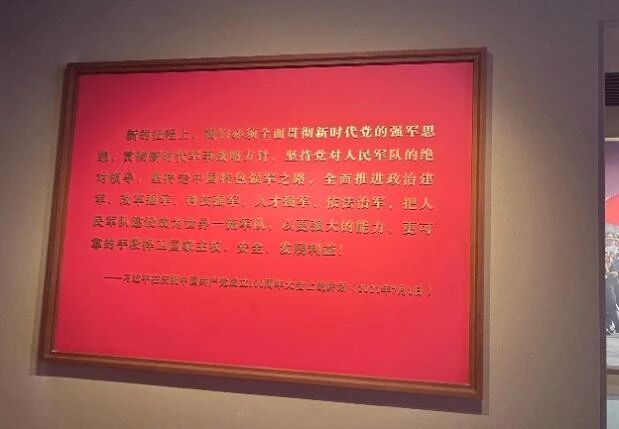

2025年7月15日,团队带领师生走进中共中央西北局旧址。这片承载着厚重历史的土地,静静诉说着1941年5月至1949年6月间,从抗日战争到解放战争的烽火岁月。踏入纪念馆,时光仿佛倒流,三个展厅如画卷般铺展,将西北革命从星火初燃到燎原壮阔的史实娓娓道来,每一帧都镌刻着信仰的力量。

跟随讲解员的脚步,第一展厅的历史长卷缓缓展开。墙上的雕刻与铜像,瞬间将人拉回风雨如晦的年代:当天灾人祸压得百姓喘不过气时,八七会议的精神迎着风浪在此播下反抗的种子,让革命的根须在黄土高原扎得更深。展厅中,革命先辈的事迹介绍字字千钧——他们在艰苦卓绝中奔走,为根据地建立呕心沥血;更以民生为念,制定实施土地、粮食等“十大政策”,推动陕北革命根据地从萌芽逐步发展壮大。当听到刘志丹、谢子长为革命事业倾尽心血的故事时,在场师生无不为他们的奉献精神所动容,深切体会到两位先烈对国家和民族的重大意义。

移步第二展厅,西北局的发展历程清晰呈现。讲解员细致介绍了西北局成立后的执政实践:通过“三三制”政权模式凝聚各方力量,同步推进文化教育与军事建设,在复杂时局中为根据地的稳定与发展筑牢根基。

最后来到第三展厅,入口处的两道长廊陈列着人物介绍与生活照,让人得以窥见革命者们鲜活的介绍。展厅聚焦解放战争时期:战略调整的运筹帷幄、群众支援的磅礴力量,无不彰显着军民同心的伟力。正是这股力量,最终助推新中国迎来曙光。

走出旧址,那段浴血奋战的历史仍在心中激荡。先辈们用热血铸就的精神,必将激励西美师生继往开来,在新时代续写奋斗篇章。

红星照耀•革命熔炉

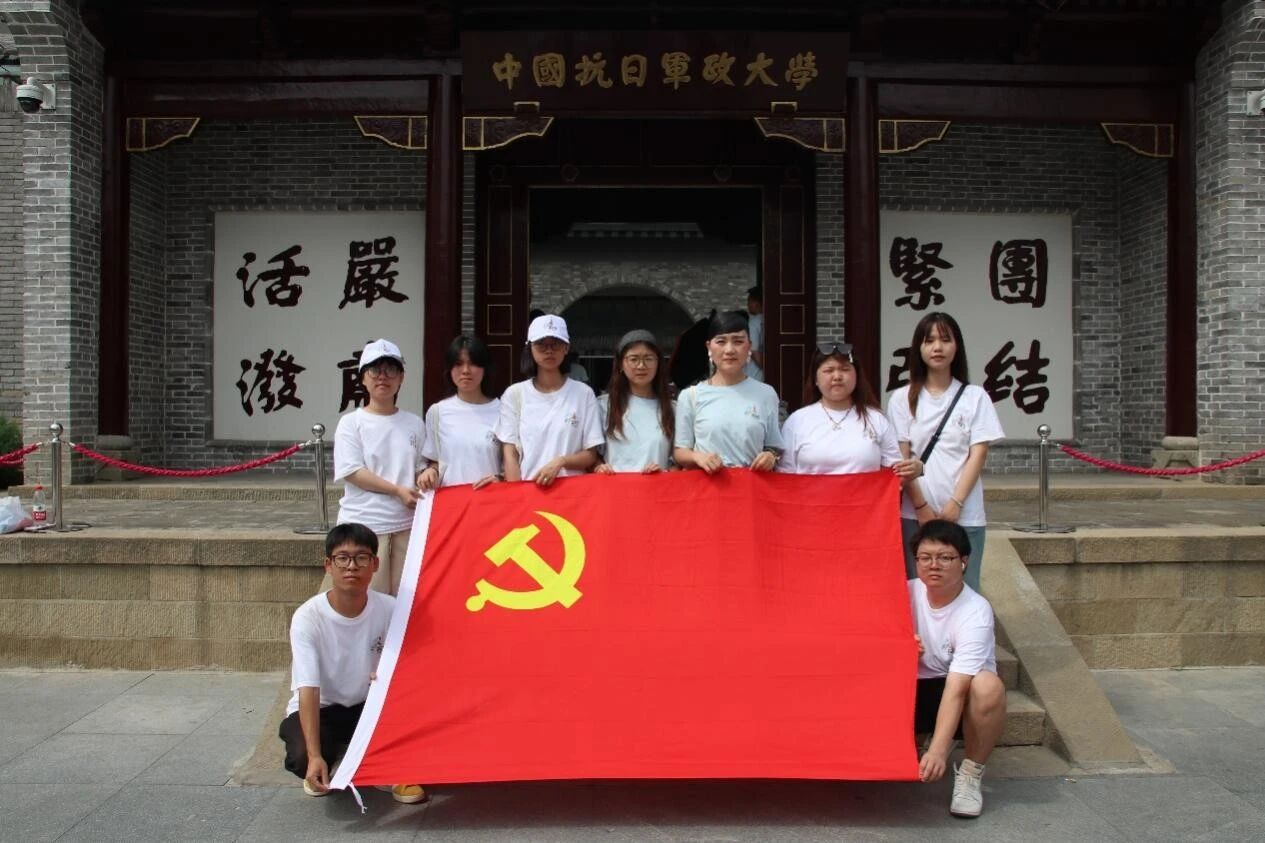

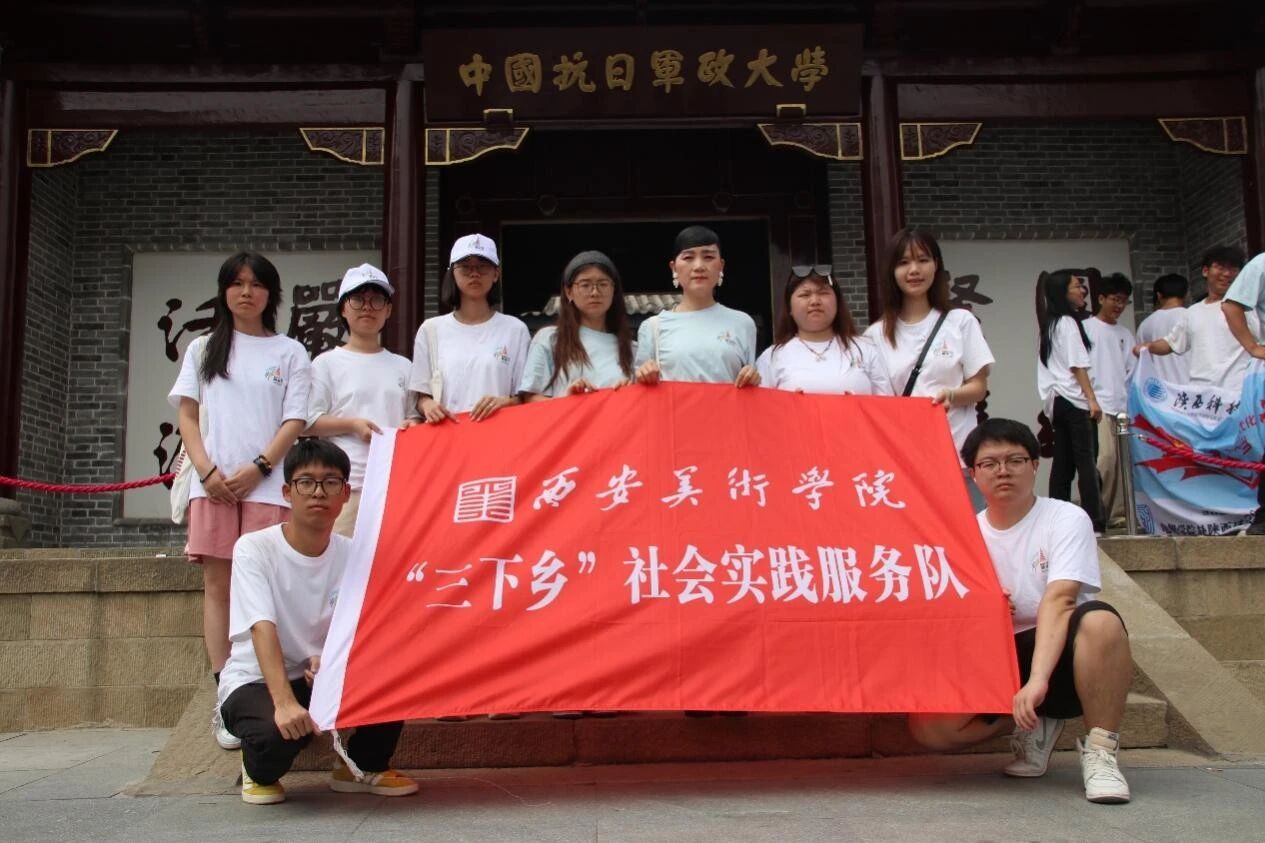

走进中国抗日军政大学纪念馆

师生们告别中共中央西北局旧址后,乘坐大巴沿着延安北二道街前行,思绪仿佛被拉回到了1936年的陕北瓦窑堡。本次行程的目的地——中国人民抗日军政大学纪念馆,就坐落在这里,静静诉说着那段波澜壮阔的峥嵘岁月。

在讲解员的带领下,师生们沿着“救亡图存、政治铸魂,服务抗战、抗大旗帜,插遍敌后、抗大精神,光照干部”的展线,开启了一场震撼心灵的精神洗礼。

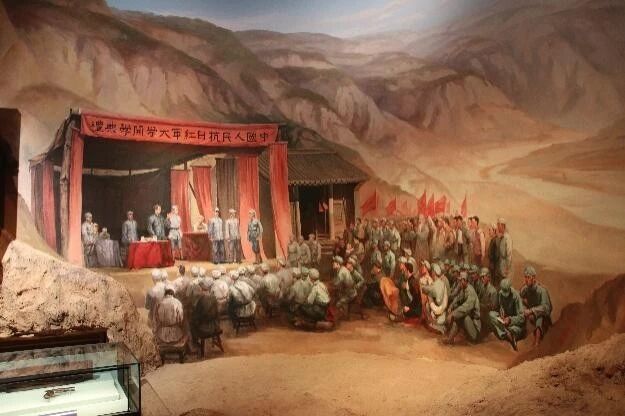

“是什么”——在“救亡图存”展厅,一幅《落脚陕北》的油画,生动地定格了1935年红军长征落脚陕北的重大历史意义。展厅中还展示了1936年5月中共中央政治局扩大会议创办红军大学的重要决策,还原的石洞教室,以及学员们以沙盘当纸学习的场景,让大家真切感受到了“在最艰难处办学”的不易,深刻理解了那段历史背后的艰辛与伟大。

“为什么”——步入“政治铸魂,服务抗战”展厅,师生们齐声朗读抗大组织条例,深刻领悟到“坚定正确的政治方向、艰苦奋斗的工作作风、灵活机动的战略战术”这一教育方针的深刻内涵,以及抗大所肩负的崇高使命。这一方针,正是凝聚抗战力量的根本所在。展厅中,静静陈列的《论持久战》手稿,更是展现了伟大的战略智慧,为抗战胜利指明了方向。

“怎么做”——“抗大旗帜,插遍敌后”展厅中,一幅动态地图生动地展现了抗大14所分校如星星之火般在各地燎原的壮举。配合着“背包大学”行军千里的故事,以及脚踏纺车等实物展品,生动地展示了抗大“因地制宜、自力更生”的卓越实践,让大家看到了抗大师生在艰苦环境中不屈不挠、勇于创新的精神风貌。

“怎么传承”——在“抗大精神,光照干部”展厅,授勋墙记录着抗大的辉煌历史,师生们齐声诵读毛泽东题词,那坚定的誓言,将抗大的精神与经验转化为了今日的行动指南。这不仅是对历史的铭记,更是对未来的承诺,激励着大家将个人理想融入到民族复兴的伟大征程中,担当起时代赋予的使命。

走出纪念馆,“团结、紧张、严肃、活泼”的抗大校风深深烙印在师生们的心中。这次参观是一次深刻的精神洗礼,让大家真切感受到了抗大精神的强大力量。师生们纷纷表示,要将这份宝贵的精神财富转化为实际行动,铭记历史,传承抗大校风,把个人理想融入国家发展大局,以严谨治学、艰苦奋斗、勇于担当的态度,在新时代中砥砺前行,为实现中华民族伟大复兴贡献自己的青春力量 。

今日足迹穿越革命时空,师生们在西北局旧址的“十大政策”前读懂为民根基,于抗大纪念馆的石洞课堂里触摸信仰温度。从历史浮雕见证烽火担当,到沙盘学习体悟逆境求索;从齐声诵读《论持久战》汲取战略智慧,到脚踏纺车前感受自力更生伟力;更在抗大校训的铿锵誓言中校准青春航向。此行非仅回望,实为精神的淬炼与赓续。先辈以热血熔铸的旗帜,正指引新时代青年以艺术之笔描绘信仰之光,在专业沃土中深植家国情怀的根脉。

青春寄语

郑森:

此次作为团队负责人与老师同学们一同参加“新时代青年延安行”活动,我感到格外荣幸,当我们循着革命足迹走过一座座旧址场馆。从西安八办的青砖墙到延安窑洞的黄土痕,从照金纪念馆的枪炮到南泥湾的纺车,每处遗迹都藏着滚烫的故事。我们在宣讲中重温峥嵘,在诗朗诵里触摸初心,从等高线模型制作中丈量先辈足迹。听两位馆长的党课如明灯,师生汇演时红歌回荡,让我深切体会:革命文物不是静态展品,而是可触摸的历史肌理。作为美院学子,我们当以笔为刃、以墨为锋,让红色印记在画卷上永恒,让青春力量接好时代的接力棒。

黄天舒:

这次延安六天之行,我身兼数职:前期构思海报时,在红色元素与现代设计的碰撞中摸索视觉叙事;中期撰写文案时,反复打磨字句以贴合革命历史的厚重感;后期扛着相机穿梭于窑洞与纪念馆,用镜头定格岁月痕迹。最难忘的是站在宝塔山下参加演讲比赛,当“传承红色基因”的誓言在山间回荡,看着身边同伴眼中的光,忽然读懂了这片土地的精神密码。多元角色让专业技能快速成长,而馆长们的思政课、宝塔山下的誓言,更让我对初心与使命有了刻骨体悟。感谢老师们的机会,这段经历已成为成长路上滚烫的养分。

党泽帆:

六天的研学之旅,像翻开一本厚重的史书,字里行间都是信仰的力量。在照金纪念馆前宣讲《红星闪耀》,在大生产纪念馆前朗诵为庆祝抗战胜利80周年。最受震撼的是《延安延安》舞台剧,明白了“为什么是延安”。土窑洞里,煤油灯的微光仿佛还在跳动,老一辈革命家就在这样的环境里擘画民族未来:南泥湾的田埂上,“自力更生”的号子穿越时空,提醒我们幸福从不是坐享其成。当听着当地老人讲述那段艰苦却热血的岁月,忽然懂得,延安精神从不是陈列的展品,而是流淌在血脉里的密码——是困境中不低头的韧劲,是奋斗中不止步的担当。

何嘉怡:

六日延安行,心被红土浸润。窑洞油灯映初心,宝塔山风拂征程。听着南泥湾的号子,触摸枣园的旧桌,方知今日安稳是何等滚烫的牺牲铺就。不虚此行,精神淬火,再出发更有力量。

袁熙婕:

六昼夜穿行于革命圣地的血脉之间,杨家岭的窑洞灯火在掌心余温未散,枣园油灯下诞生的雄文仍在思想深处灼灼生辉。王家坪作战地图的沟壑纵横处,抚过中央大礼堂的木纹立柱,整风文献的墨香犹在鼻尖;凝望延安革命纪念馆的青铜浮雕,千军万马的呐喊撞响心钟。低矮土墙承载的不只是风雨剥蚀的泥坯,更是撑起民族脊梁的精神钢架;泛黄文件记载的不仅是军事指令,更是煮沸青春热血的信仰密码。这堂用黄土高原作讲堂、以革命文物为教材的思政大课,终在离延前夜凝聚成彻悟:我们方知历史长明灯已嵌入青春骨血——惟将奋斗熔铸为时代犁铧,方能在这片先烈耕耘过的热土上,耕耘出无愧万里河山的新章!

武紫琳:

延安之行,让我的思想受到深刻洗礼。窑洞里的油灯映照着革命者的坚定信念,宝塔山见证着奋斗的历程。当亲耳听到南泥湾的故事,亲手触摸枣园朴素的陈设,才真切体会到今天的和平生活,是由无数先辈炽热的奉献与牺牲换来的。此行意义深远,我的精神得到锤炼,让我对未来征程更添一份沉甸甸的责任感和前行的力量。