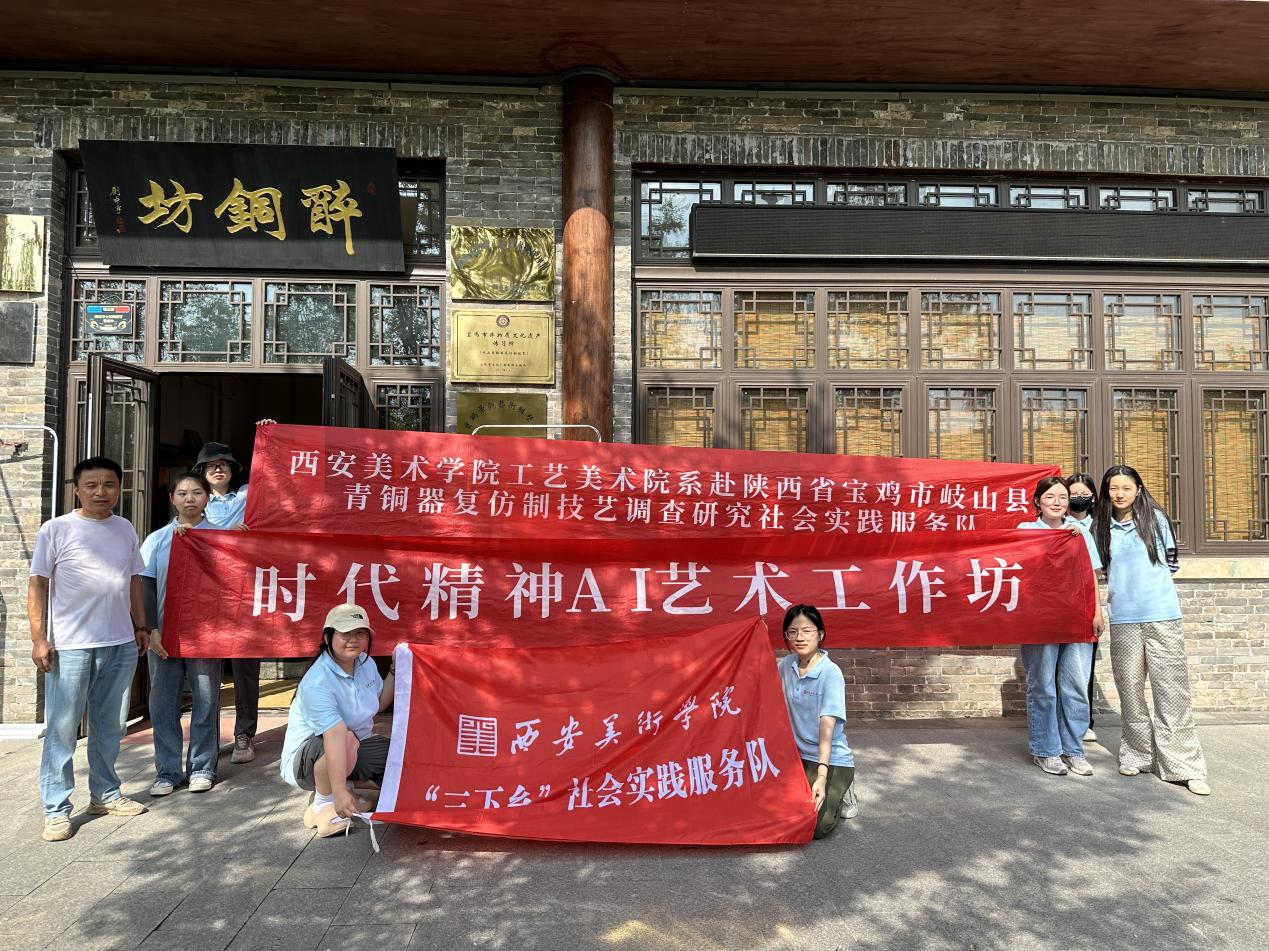

2025年暑期“三下乡” | 我系赴宝鸡市岐山县青铜器复仿制技艺调查研究社会实践7月9日终章纪实:岐山行止铸新艺,文脉青春再起航

团队名称:西安美术学院工艺美术院系赴陕西省宝鸡市岐山县青铜器复仿制技艺调查研究社会实践服务队

实践地点:陕西省宝鸡市岐山县景观艺术雕塑厂

带队教师:徐倩 梁丞

团队成员:翟树仁 李佳乐 姚心如 王悦溪 史若童 高琪瑜

7月9日,是此次社会实践服务队的最后一天行程。清晨,同学们早早整装,赶往岐山县太平寺塔下的传统金工传习所,准备开始期待已久的金属铸造环节。而于安君先生比大家更早一步,已将各组的石膏模具整齐地放入烤箱进行二次烘干加固,为当天的实践工作做好充分准备。为了防止模具在高温金属浇铸时因残余水汽而产生爆裂,于总在模具内芯均匀喷涂了一层防护油漆。待所有模具充分干燥后,于总带领同学们进行模具合模操作,先将石膏阴阳模精准合拢,再用宽胶带一圈圈缠紧,随后用湿泥条层层包裹,仅在顶端留出进料的水口位置。这种“胶带+泥巴”的加固方式,是传统经验与当代材料的结合,可有效预防因浇铸时模具胀裂而导致的失败。

对于部分形态较为平面的树脂模型,采用单面模具即可完成浇铸,工艺流程得以简化。同学们在带队老师的统筹下,使用了事先采购的低温环保合金材料,熔点仅为120℃,既保证了工艺体验的完整性,又兼顾了操作的安全性与便捷性。

当银白色合金在电炉锅中缓缓融化,液态金属映照出炉火与目光交汇的光芒,于总小心地将其倒入一具具加固完毕的石膏模中——热流倾注,沉入模腔,似将一份份年轻的热情与敬意一同注入其中。尽管大家事前已将模具尽可能固定牢靠,但仍有个别模具在高温冲击下稍有松动,导致初次铸造未能完全成型。但实践本身就是一场反复打磨的过程,同学们冷静调整、重新加固、二次浇铸,最终皆收获了完整且饱含个人心力的金属作品。

下午三时,经过一整天紧张而有序的工作,几乎每位同学都顺利完成了自己的金属铸件。他们用毛刷蘸清水,轻轻清理掉铸件表面的石膏残渣与杂质,一件件作品初现雏形,也初现每位学生独立完成一项复杂工艺后的欣喜与成就。

在紧张的技艺操作之余,同学们也积极展开交流与分享。以翟树仁同学为代表,向于总简要介绍了AI辅助设计在文创开发中的应用路径,演示了如何借助Tripo 3D、腾讯混元、奥德赛等工具,在传统青铜器造型与纹饰的基础上生成新的创意表达。

就在大家清理工作告一段落、稍作歇息之时,传习所角落几张泛黄的老照片悄然映入眼帘。于总介绍到那是他的父亲与祖父。谈及家族与地方的历史,于总神情庄重,缓缓讲述起那段尘封却刻骨的记忆:抗战时期,岐山县曾有数万乡亲奔赴抗日前线保家卫国,只是如今他们大多姓名已难考证;而在解放战争年代,岐山又成为西北重镇,战火余烬仍可在周边河道与土地中隐约寻见。那一刻,沉浸于技艺的我们,忽而感受到一种跨越时空的沉重传承。

夕阳缓缓西坠,斜照在太平寺塔身之上,金光映衬着传习所的一砖一瓦,古韵悠然,宁静深远。同学们的铸造实践也圆满落下帷幕。这不仅是一段工艺技法的传承之旅,更是一场文化记忆与青年创造力的深度对话。我们深切感受到岐山的温润质朴、历史沉淀与文化魅力,也由衷感激于总对本次社会实践的倾力支持与细致指导。

未来,我们将以此次调研与实践为起点,继续打磨作品、挖掘灵感,力求产出一批承载历史温度与青年创意的优秀文创作品,让青铜技艺在新时代语境下焕发出新的光彩与生命力。——传承不只是手艺的接续,更是精神与文化的延展。

西安美术学院工艺美术系社会实践团

2025年7月9日 于岐山县