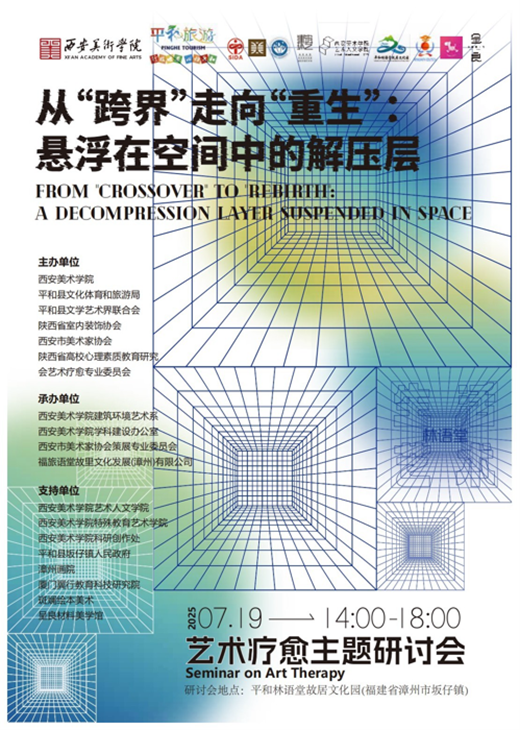

由西安美术学院、平和县文化体育和旅游局、平和县文学艺术界联合会、陕西省室内装饰协会、西安市美术家协会、陕西省高校心理素质教育研究会艺术疗愈专业委员会联合主办的艺术疗愈主题研讨会在福建省漳州市平和县林语堂故居文化园成功举办。本次研讨会汇集学界精英与青年力量,共同聚焦艺术疗愈领域 —— 探讨其跨界融合的创新路径、实践的前沿探索与未来发展的广阔图景。旨在搭建学术交流的“悬浮空间”,为深化疗愈性艺术表达的理论根基、本土化实践创新提供思想碰撞的平台,赋能艺术疗愈在转化压力、激发内在力量、促进心灵“重生”方面的学科体系构建与创新发展。

出席本次研讨会的嘉宾有:西安美术学院建筑环境艺术系党委书记、副教授刘荣;西安美术学院建筑环境艺术系教授、中国博士后科学基金评审专家李媛;建筑环境艺术系党委副书记王丽彬;西安美术学院艺创空间负责人、副教授高杨;福旅语堂故里文化发展(漳州)有限公司总经理、西安美术学院建筑环境艺术系创新创业导师陈艮坤、漳州画院院长沈惠文以及漳州市美术馆副馆长吴亦虞。

出席本次研讨会的青年学者汇集了西安美术学院艺术人文学院与建筑环境艺术系等多领域的创新力量。他们的深度跨界交融与思想激荡,为深化艺术疗愈的跨界融合与探索创新路径注入了强大的活力与前沿视角,共同推动艺术疗愈向着更科学、更有效、更触及人心的广阔未来迈进。

会议发言

本次研讨会由西安美术学院建筑环境艺术系学生郭笑然主持,西安美术学院建筑环境艺术系教授、中国博士后科学基金评审专家李媛;西安美术学院艺创空间负责人、副教授高杨进行评议。

发言人:

西安美术学院2022级建筑环境艺术系

景观设计专业本科生 郭笑然

发言题目:

《福建地域文化符号赋能艺术疗愈空间设计》

郭笑然的发言主题是《福建地域文化符号赋能艺术疗愈空间设计》。在她看来,福建的土楼、妈祖文化、茶文化是其中的核心符号。在实践层面,她提到可以借鉴土楼的环形布局来设计工作室,也可以融入妈祖元素建造海边疗愈中心。关于通用策略,她总结了三点:一是符号巧转化,比如将土楼的圆形转化为吊顶的几何图形;二是空间深融合,根据主题来确定空间结构;三是细节传韵味,运用具有福建特色的色彩与材质。她认为这样的设计能让空间富有文化温度,也能让福建文化“活”起来。

发言人:

西安美术学院2023级艺术人文学院

美术史论研究专业研究生 刘畅

发言题目:

《集体艺术创作中的共情共振:基于研学实践的群体疗愈互动模式分析》

刘畅在发言中分析了集体艺术疗愈中的共情共振机制及其群体疗愈价值。她指出,该模式依托勒温的群体动力学、梅洛-庞蒂的具身认知及荣格的集体潜意识三大理论,通过成员互动构建"心理共同体",激活文化原型引发深层共鸣。实践层面以北京戏剧疗愈工作坊的"即兴共创"和南京"愈人计划"的"多感官沉浸"为例,说明不同范式均通过群体场域实现情绪转化与身心整合。她强调,集体创作将艺术升维为关系媒介,使疗愈从自我表达拓展至"通过群体重构认知"的深层阶段。

发言人:

西安美术学院2024级艺术人文学院

艺术管理研究专业研究生 程茜

发言题目:

《具身认知与艺术疗愈:解锁身体在艺术中的疗愈密码》

程茜的发言题目为《具身认知与艺术疗愈:解锁身体在艺术中的疗愈密码》,她指出具身认知理论提供了一种“身心一体”的视角,正为艺术疗愈带来新的启发。针对当下艺术疗愈出现的离身性现象,要厘清艺术疗愈不只是单向的情绪释放,而是通过视觉、触觉等多感官的双向参与,帮人调节心理状态。身体经验能重构艺术疗愈对象的自我认知,具身反馈会强化疗愈效果,作品的视觉、触觉会形成“创作—感知—情绪调节”的循环。基于此,程茜强调体验是艺术创造与疗愈的关键连接。未来的艺术疗愈,需要更重视身体的参与——关注指尖的触感、肢体的舒展,让“身心一体”成为疗愈的常态。

教师评议

李媛教授对三位演讲人的汇报进行学术点评。她先肯定了三位同学的汇报,指出郭笑然同学的研究涉及土楼等民居中的在地与乡土智慧、客家文化内涵及民居建筑艺术,希望郭笑然同学继续深入研究妈祖信仰文化和茶文化等并融入专业;刘畅同学的优势在于文献研究方面,尤其运用了梅洛庞蒂关于身体体验的成果进行分析,希望其深入挖掘该方向;程茜的汇报提出体现了其对研究方向内在逻辑的挖掘,建议其深入挖掘身体体验作为艺术疗愈“密码”的深层逻辑,并可借助科学手段辅助研究。

会议发言

发言人:

西安美术学院2023级艺术人文学院

美术史论研究专业研究生 郭欣瑞

发言题目:

《串珠艺术疗愈中创作表达与情绪释放互动研究》

郭欣瑞围绕串珠艺术疗愈中创作表达与情绪释放互动研究展开,指出当前相关研究呈多学科增长态势,作为艺术疗愈分支,其能突破语言局限,在缓解心理健康问题中意义独特。串珠艺术疗愈以珠子为媒介,兼具材料双重性、创作兼容性及成品延续性,核心互动机制为“创作外化情绪—情绪重塑创作”的循环,遵循三阶段演进,不同群体呈现差异化模式。她提出,实践中需坚守去功利化、分阶段引导、构建安全场域原则,发展路径可通过制定标准流程、培养复合型人才、融合多场景资源推动规范化与普惠化,方可使其成为连接个体心灵与社会支持的重要心理健康服务载体。

发言人:

西安美术学院2024级建筑环境艺术系

环境空间设计专业研究生 任智源

发言题目:

《疗愈触点的艺术实践:城市公共空间中嵌入小型疗愈艺术装置》

任智源指出"疗愈触点"艺术通过轻量化装置嵌入城市公共空间,以叙事疗愈(如嘉兴特教学生幻彩景墙)、生态疗愈(苏州金鸡湖透明巨人装置)、社群疗愈(浙师大五感公园)及科技疗愈(埃德蒙顿电话网络)四维路径缓解城市心理焦虑。其核心设计策略强调空间渗透性(依附式嵌入)、多感官协同(超越视觉霸权)与参与式共创(公众赋权)。虽具个体情绪急救、空间活力激活及城市IP重塑三重价值,仍面临效果量化缺失、可持续性不足及资源公平性争议。未来需通过技术民主化、制度认证与社区微更新,推动公共空间从功能载体升华为疗愈型"可感知生命体"。

发言人:

西安美术学院2023级艺术人文学院

艺术管理与教育专业研究生 陈艺玮

发言题目:

《艺术疗愈在团辅活动中的应用分析》

陈艺玮的发言题目是《艺术疗愈在团辅活动中的应用分析》,她围绕艺术疗愈在团辅活动中的应用展开分享,同时结合自身在央美学习、布展及活动中的经历,对“艺术是否真的可以疗愈人”进行了思考。她提到艺术疗愈能展现人的本真状态,且这种状态易被察觉;指出艺术疗愈中除作品与人的关系外,周边人际关系带来的鼓励也很重要,并以布展经历为例说明这是一个能量升华的疗愈过程;还谈到艺术疗愈过程中大脑处于放松状态,能集中注意力、舒缓心情,强调其价值在于过程而非结果,这也提醒人们慢下来体验生活,同时以身边同学为例印证了艺术疗愈的解压作用。

教师评议

高扬副教授对三位演讲人进行了评议,他总结郭新瑞同学以串珠艺术形式展示了艺术疗愈的传递,但建议其补充更多数据支撑及现场客户反馈,以便更好地深化理论成果;任志源同学对环境中的小装置有深入了解并为大家带来启迪,建议将生活中大众活动的内容通过多种形式传递,让身边的疗愈更有内容和温度;陈艺玮同学研究艺术疗愈在团体活动中的应用与分析,他指出陈艺玮同学的汇报更多体现了本次展览活动对其自身的疗愈,陈艺玮结合实际案例、自身经验及朋友们带来的情绪价值等进行了分析,建议其进一步深入分析,可借助运动手环等记录并分析相关数据,形成数据支撑。

会议发言

发言人:

西安美术学院2024级建筑环境艺术系

风景园林专业研究生 钟泽伟

发言题目:

《从“庇护所”到“疗愈所”——建筑功能演变与未来趋势》

钟泽伟在发言中提出早期建筑以满足生存需求为主,随着社会发展,人们的生活品质逐渐提高,逐渐融入精神关怀。现代城市压力与环境污染促使建筑转向疗愈功能,通过亲自然设计、舒适空间布局、针对性功能分区,及环保材料应用,主动促进使用者身心健康。建筑功能的升级反映了人类对身心健康的深层需求,我们需持续创新以打造更宜居的环境。

发言人:

西安美术学院2023级艺术人文学院

艺术管理与教育专业研究生 苏琳

发言题目:

《乡土疗愈力:艺术展览与研学在县域农文旅中的深度赋能》

苏琳组织起城市青少年参与艺术疗愈展览全流程,通过乡土感知体验、艺术疗愈创作、拓展实践参与三阶段模式,验证了乡土场景下艺术语言学对个体及县域农文旅发展的双向赋能价值。基于此,她提炼出三点启示:乡土及文化疗愈力可转化为县域文旅核心吸引力,艺术疗愈研学是县域文化传播重要载体,艺术展览需突破单向展示模式形成闭环。尽管样本有限,但为县域农文旅赋能提供了微观视角,未来她将进一步研究分析数据,为县域文旅发展提供更具操作性的参考。

发言人:

西安美术学院2024级艺术人文学院

艺术管理研究专业研究生 王若琪

发言题目:

《视觉艺术疗愈在老年空间的应用研究》

王若琪聚焦老龄化社会精神健康危机,提出视觉艺术疗愈在老年空间的设计策略。通过解析记忆可视化、感官补偿、身份重建三大核心策略,论证空间作为疗愈媒介的价值。同时强调设计须遵循视觉功能优先、技术伦理驯化、代际可持续原则,通过高对比信息传达、混合现实技术、艺术积分制等路径,重构长者对环境的掌控感,最终实现从生理补偿到生命尊严的空间赋权。

发言人:

西安美术学院2022级建筑环境艺术系

环境设计专业本科生 谢昕烨

发言题目:

《每个人都是自己空间的疗愈师:个性化疗愈环境营造》

谢昕烨指出我们生活在一个节奏飞快、压力无处不在的时代,关注身心健康是必需品。每个人皆可成为自己日常空间的疗愈师。关键在于通过个性化调整,使空间满足身心需求并赋予掌控感。需把握感官调谐(视觉、听觉、触觉、嗅觉)、功能与布局(清晰分区、流畅动线、舒适支撑、个性化收纳)等维度。疗愈始于对环境觉察后的微小调整,藏于用心经营的日常方寸之间。

教师评议

研讨会最后,由李媛教授对四位同学进行学术评议,首先她指出钟泽伟同学从建筑角度探讨了从庇护所到疗愈所的转化,建议其深入探讨疗愈的内涵和外延,理清疗愈与一般建筑及景观的边界,对植物等相关元素在生理、心理上的作用做更深层研究;接着李媛教授对苏琳同学的汇报及思路等受认可,建议其在“乡土疗愈力”的研究中区分年龄段,使题目更确切;而王若琪同学研究视觉疗愈对老年人的作用,希望其以数据支撑研究成果,同时肯定了其警惕技术、从问题出发的思路;谢昕烨同学从主体角度谈疗愈,角度有特色和价值,李媛教授强调未来应考虑主体在不同环境中的情况,增加环境等参考系,并提供更多普适性经验。

本次艺术疗愈主题研讨会的成功举办,为青年设计师们搭建了交流思想、碰撞灵感的优质平台。各位同学的研究探索与两位老师的专业评议,共同勾勒出艺术疗愈领域的多元路径与发展潜力。未来,期待青年设计师们能带着此次论坛的收获与启发,持续深耕艺术疗愈设计,将创意与温度融入实践,尤其在艺术疗愈与地方文旅融合的创新实践中不断探索,让疗愈的力量既扎根于地域文化土壤,又赋能文旅发展,惠及更多人,为行业发展注入新的活力与可能。