七月十日,晨光熹微,“新陶艺-赋能紫阳与南郑乡村振兴”社会实践服务队师生穿行于秦岭叠翠,抵达汉水之滨的千年古县——紫阳。这里,富硒茶陶承载着深厚的文化基因,也是我们探寻艺术赋能县域高质量发展的目的地。

“以物见心”:

触摸茶陶文脉,启迪创新思维

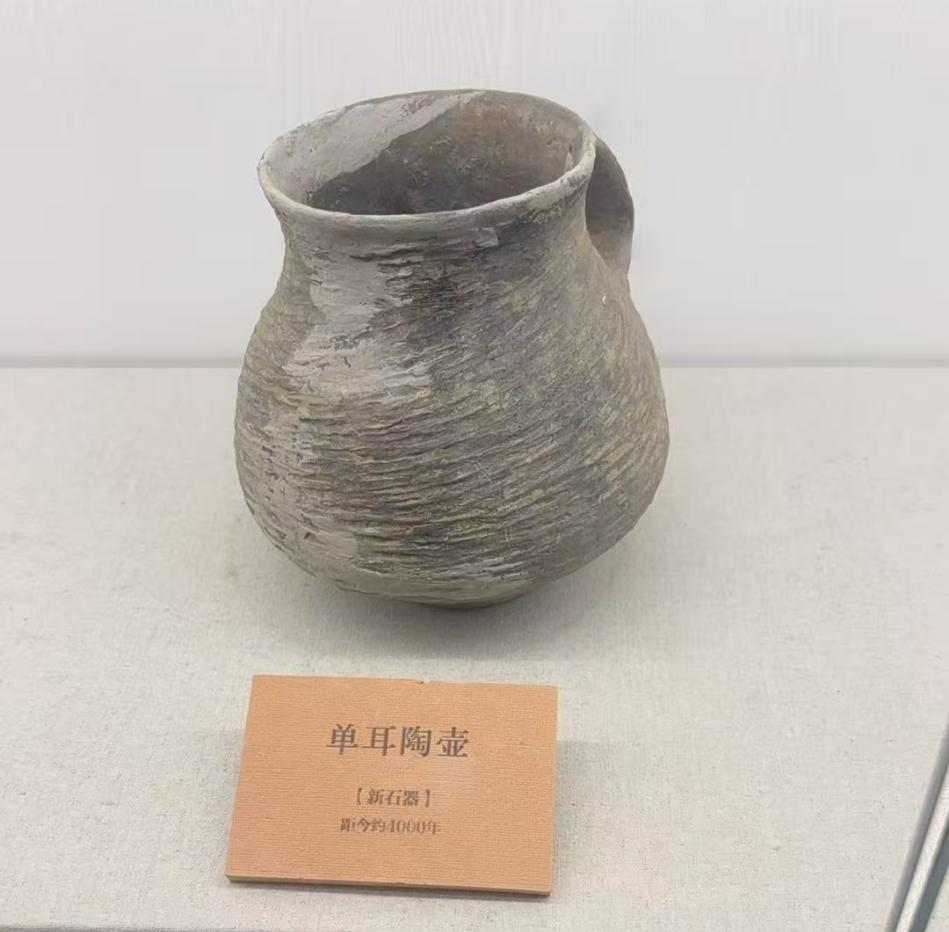

抵达富硒茶陶博物馆时,博物馆朴素的门面静默立于市声之中。馆内光线柔和,一件件茶陶器物安然陈列。作为国内首家集收藏、保护、展示、研学于一体的特色博物馆,馆长马滕为我们清晰勾勒出紫阳乌(铁)陶从周秦汉唐至今的辉煌脉络。馆内展品,不仅是实用器具,更是土地、匠心与时光交融的生命体,无声诉说着深厚底蕴与广阔前景。

在此,团队开展“以物见心——扎根专业,传承精神”主题活动,许多同学都不由自主发出惊叹,有所感悟。以下是部分团队成员的“以物见心”环节的所悟所感。

团队成员 李慧颖:

这件金属光泽陶罐,以陶土的温厚本质披覆冷冽金属光泽,构成极致矛盾下的视觉统一,成为最具冲击力的展品。它如一枚火种,瞬间点燃了创作灵感:勇于“破界”——颠覆材料定式、融合古今语汇、深挖“表皮”潜能。它昭示:最高明的艺术,常诞生于匠心独运的“重塑”,在深刻的统一中迸发出撼人力量。

团队成员 李婉宸:

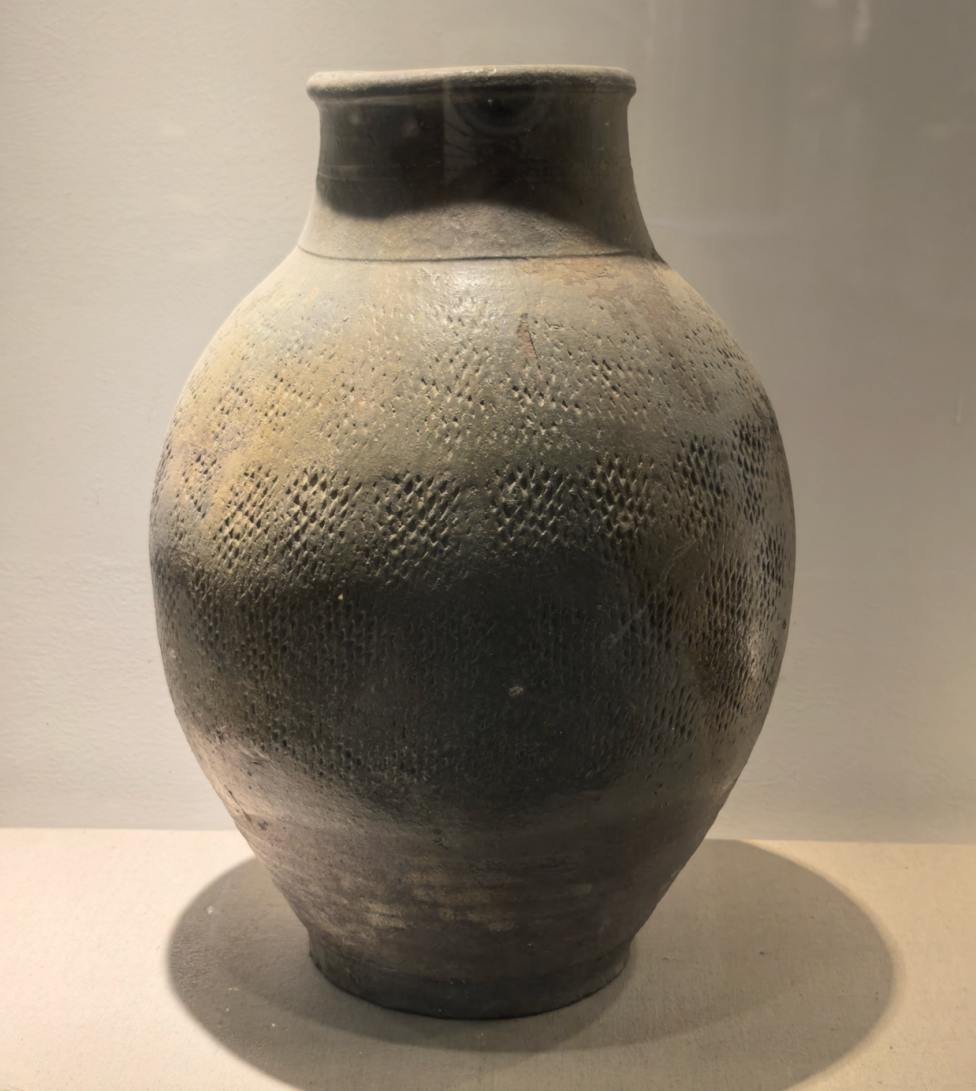

陕西安康紫阳富硒茶陶博物馆藏米字陶罐,是展现当地茶陶文化精髓的重要器物。此罐通体线条古朴流畅,器型端庄稳重,胎质细密坚实,经岁月沉淀后更显温润质感,既保留了实用器皿的功能性,又融入了独特的艺术表达。最引人注目的是器身装饰的“米”字纹饰,线条简练却极具张力,以对称的几何形态勾勒出韵律之美。

团队成员 贵寅轩:

寻常陶罐,拙朴如大地低语,釉色温润,承载泥土虔诚。而此罐,竟以陶土为胚,淬炼出金属冷冽流光。前者诉诸本源,温厚安然;后者结合创新,破土而出。

“以物践行”:

泥土哲思点燃实践力量

刘训立老师在博物馆内,实践转化为生动的课堂,开展了以“泥土的哲思与高质量发展的实践力量”的主题演讲。刘老师从个人成长经历和求学历程出发,讲述了他与陶艺的缘分,分享了生动案例,激发了大家的文化自信。他剖析陶瓷手工艺前景,阐释艺术创作在乡村高质量发展中的核心作用,并展示所带学生优秀作品。其简洁风趣的语言不仅点燃了队员的专业自豪感与学术热情,更以“人塑泥,泥塑我”的深刻哲思,揭示了艺术根性的实践力量,为乡村振兴注入了新视角。

何喜老师以“陶韵硒艺,美育铸魂”为题,回顾了西安美术学院及工艺美术系的发展历程,探讨要深度挖掘紫阳独特的富硒文化资源,将其转化为艺术美育的核心内容。通过开发特色美育课程、在地创作工作坊及公教艺术项目,提升居民审美素养与文化自信,激活地方文化基因,吸引关注与人才回流。艺术美育是驱动紫阳县域高质量发展的独特引擎,能为文旅融合、产业升级和社区营造注入持久的文化内生动力与创新活力,实现“以美育促发展,以文化铸灵魂”的目标。

团队成员霍梦茜紧扣“以物践行——陶艺力行,公教笃行”主题,引领了一场生动的公教活动。她巧妙设问唤起观众对泥土的天然情感,随后科普陶艺知识,并最终通过视频教学与现场实践,指导大家亲手塑制“泥猴”,体悟传统匠艺智慧。活动高潮处,刘训立老师亲自示范拉坯技艺,让参与者沉浸式感受陶泥的绵密质感与艺术温度,现场赞叹连连。

在共青团紫阳县委员会精心搭建的交流平台上,我们与同期到访的西北政法大学、西安外事学院实践团队欣然相聚。三校学子以富硒陶泥为媒,跨越专业藩篱,围绕紫阳发展路径展开研讨与实践,共探专业力量如何深度赋能城乡建设。思想在此碰撞激荡,友谊的种子悄然播下,三方成员最后共同合影留念。

走访古城:

历史伤痕中的新生启示

暮色浸染,团队探访老城遗址。东城门楼(现为党性教育基地)墙上的弹孔是历史的创伤刻痕,而城楼下那份穿越时空的“各界人民团结起来”的宣言,依然振聋发聩,警示后人永葆忧患与奋进精神。这份历史的厚重,与陶土经历烈火淬炼成器的过程何其相似——创伤终将转化为可触摸的温度与力量。

转角处,一家文创小店带来惊喜。仿旧的生活物件、精致的硒茶文创、描绘当地山河的明信片琳琅满目。这些充满巧思的产品,正是以创意激活城乡文化基因的鲜活范例,启示我们:通过艺术改造、文创开发、美育普及提升公共空间价值,带动文旅融合与产业升级,方能构建独具人文魅力的县域发展新范式。

结语:

根植乡土,陶铸未来

从“以物见心”的感悟到“以物践行”的笃行,从博物馆的深邃文脉到古城的峥嵘记忆,再到文创小店的蓬勃生机,一天的行程多维展现了艺术赋能乡村振兴的坚实步伐。师生同心,不仅深化了对专业价值的认同,更以实践为紫阳富硒茶陶文化注入了新活力。

当艺术的根须深扎于紫阳富硒的沃土,当创意的火花在千年陶韵中迸发,乡村振兴便拥有了最深沉的文化底气和最鲜活的创新动能。这抔来自秦岭汉水间的泥土,终将在我们手中,塑造成连接历史与未来、赋能乡村高质量发展的崭新答卷。陶火不息,新生不止。