2025年暑期“三下乡”

“红星艺韵·美育乡村”

党员先锋实践队走进韩城芝川镇城南村

墙绘绘新篇,匠心传文脉

当晨光唤醒韩城芝川镇城南村,工艺美术系“红星艺韵·美育乡村”党员先锋实践队的队员们已整装待发,今天的“三下乡”行程在画笔与红色故事的交织中展开。队员们以精益求精的态度完善墙绘创作,并走访两位民间手艺人,探寻传统工艺在新时代的传承之路。

墙绘焕新颜:红色历史与振兴图景共绘

清晨的城南村飘着细雨,一扫前几日的酷暑,为实践队员们带来了难得的清凉。雨一停,大家就迫不及待地拿起画笔,在两处墙绘现场忙碌起来。很快村里的孩子们被吸引过来,好奇地围观并参与到墙绘创作中。

绘制东渡场景的队员们在20多米长的墙面精心绘制,用细腻的笔触重现历史:宽阔的河面波光粼粼,木船平稳前行,八路军战士们神情坚毅地伫立船头,村民们或撑船或递水或送别,男女老少齐心协力,军民鱼水情深的画面跃然墙上。每一笔都饱含着对革命先辈的崇敬,每一色都传递着红色精神的传承。

党群服务中心对面墙上的创作也接近尾声,队员们以丰收的田野为背景,用鲜艳的色彩勾勒出一片金黄的稻田,麦浪翻滚,颗粒饱满。现代化的农机穿梭其间,洋溢着丰收的喜悦。这幅墙绘不仅展现了乡村的繁荣与希望,更传递出乡村振兴的蓬勃力量。

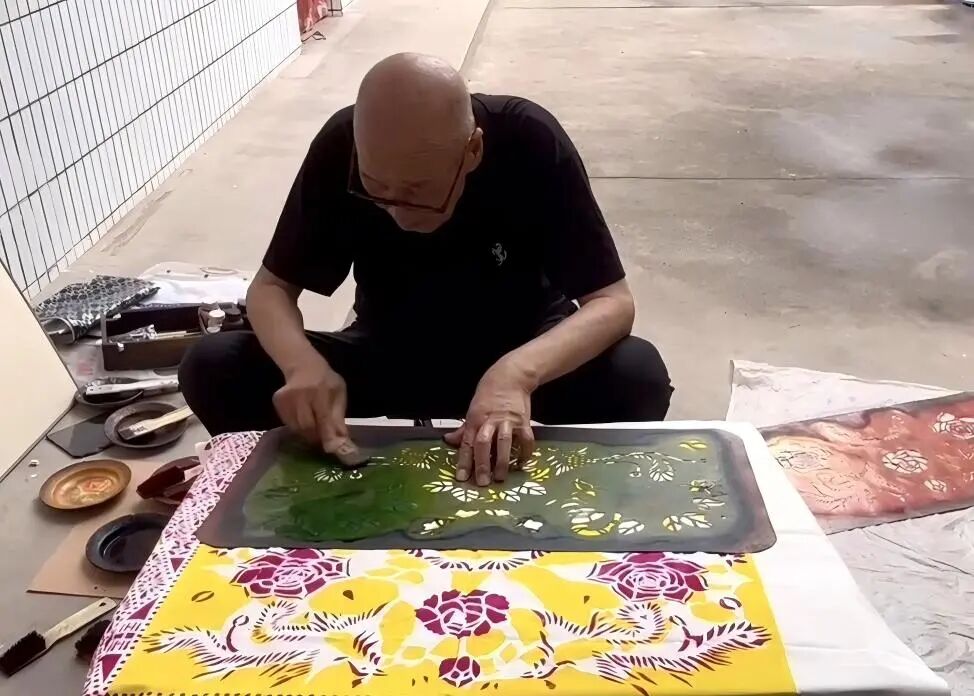

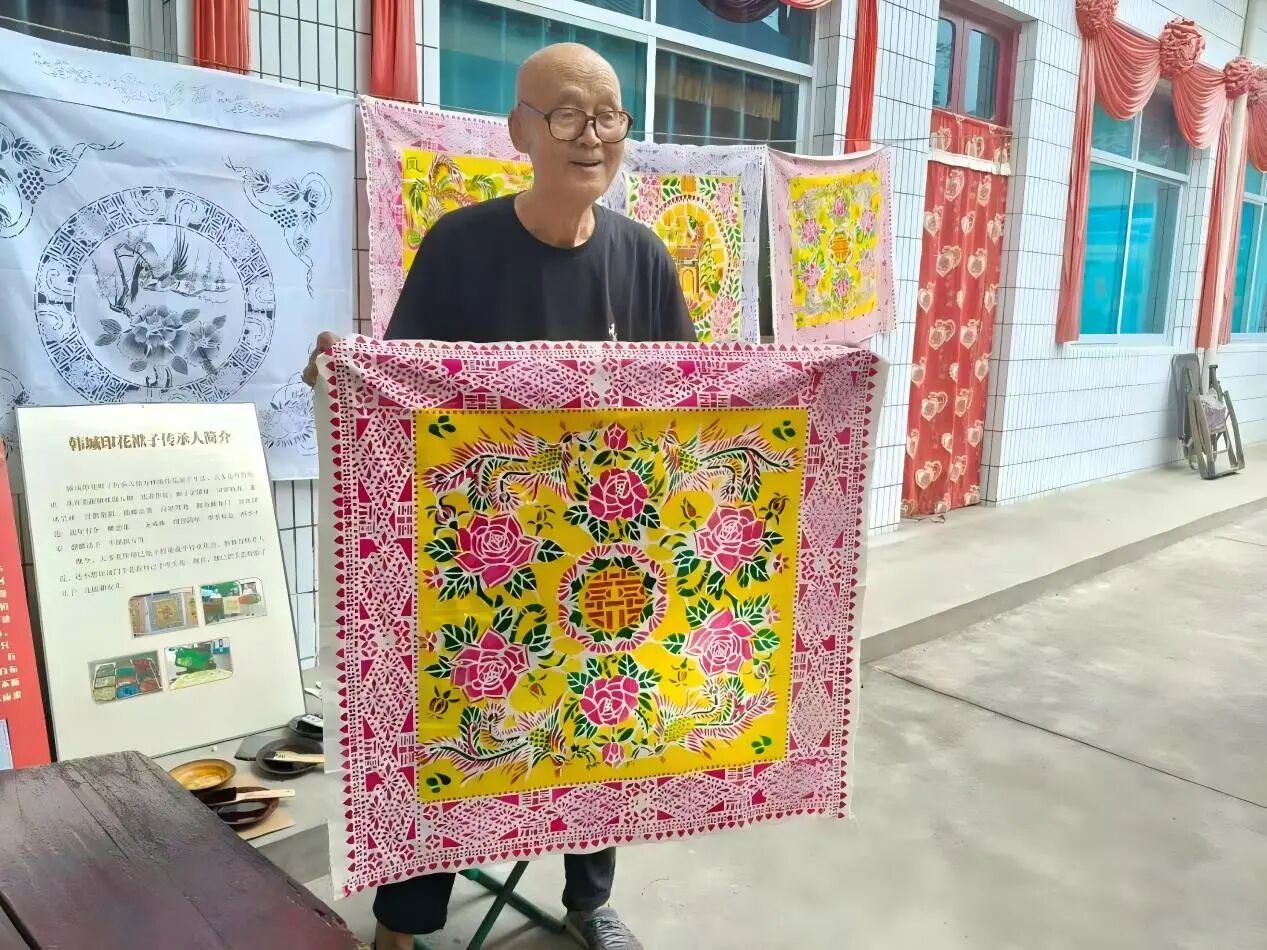

印染人生:徐万怀与韩城印花袱子

下午我们来到了韩城印花技艺代表性传承人徐万怀老人的家中,院子里晾晒的彩色印花布在风中轻摆,像一片流动的云。年过七旬的徐老先生正坐在竹椅上整理染料,见队员们来访,立刻起身展示他的“宝贝”——一沓沓保存完好的印花袱子,图案有缠枝莲、吉祥纹,还有融入韩城地名的独特设计。“我跟这门手艺打交道,算起来有五十多年了。”徐老先生摩挲着一块刚印好的布,回忆起学艺的缘起,“小时候看我父亲和爷爷印包袱布,觉得那染出的颜色比花还好看,就跟着他学调浆、刻板、染色。”

谈及技艺的变迁,徐老先生坦言:“过去印花袱子是过日子的必需品,姑娘出嫁要陪嫁,走亲访友要当包裹布。现在用的人少了,我就试着在图案里加些新东西,希望年轻人能喜欢。”他指着一块袱子说“变的是用途,不变的是这布上的精气神。”当被问及对年轻人的期待,他望着队员们说:“学手艺,得坐得住冷板凳,更得心里有热爱。你们学工艺美术,懂设计、会创新,要是能把这些老手艺融进新物件里,让它在你们手里活起来,就太好了。”

捆扎岁月:红把扫帚里的民俗

离开徐老先生家,队员们又来到村南头扎扫帚的老院。72岁的徐三勤大爷正坐在院里的石墙边,手里的高粱秆在铁丝的缠绕下渐渐成型,随后加上泡过的红色高粱秆皮,是韩城红把扫帚的标志。徐大爷的手指粗糙却灵活,捆扎的力道均匀得像用尺子量过,“红把有讲究,红色是‘红火’,高粱秆是‘节节高’,结婚时扫新房,是盼着日子干净兴旺;老人过世时用,是祈愿一路走好。”徐大爷拿起一把刚扎好的扫帚示范道:“看这力道,得扎得紧实,用上三五年都不带松的。”院墙边整齐地码放着几十把扎好的扫帚,在阳光下泛着温暖的红光,仿佛在诉说着这门老手艺的岁月故事。

画笔为墙注入灵魂,走访为心积蓄力量。第四天的实践,是一场 “有形之美” 与 “无形之魂” 的相遇:墙绘让红色历史与乡村愿景变得可触可感,而老手艺人的坚守,则让队员们懂得,真正的文化传承,既在画布上,也在指尖间;既需要艺术的表达,更需要岁月的沉淀。从红色墙绘到匠心手艺,实践队的队员们用青春的脚步丈量着这片土地的厚度,用真诚的对话触摸着民间技艺的温度——这些努力,终将汇聚成一股力量,让红色基因与匠心精神在乡村振兴的浪潮中,既扎得深根,又开得繁花。