2025年暑期“三下乡” |“新陶艺-赋能紫阳与南郑乡村振兴”社会实践服务队走进紫阳县(六)—— 探寻红色根脉,激发艺术活力,艺术助力县域高质量发展

朝阳点染紫阳的绿水青山,7月11日,西安美术学院工艺美术系“新陶艺-赋能紫阳与南郑乡村振兴”社会实践服务队的师生们,怀揣着艺术助力乡村的热忱,开启了在紫阳县最后一天的深度探索,在革命历史、传统文化和当代设计中汲取力量,为艺术赋能县域发展寻找灵感。

一、 红色记忆中的信仰火种

第一站是位于蔡家河坝的芭蕉口红色革命教育基地——原为芭蕉口小学。在密林与绿水的怀抱中,芭蕉口小学静静传承着昔日那段激昂而又壮烈的建党传说。

讲解员为大家详述了1940年“芭蕉口事变”的始末与革命先辈们的光辉事迹:中共安康地委曾以小学教员身份为掩护,在此秘密活动,组织抗日救亡宣传。他们播撒的思想火种,深刻促进了当地觉醒。1998年因水电站建设,学校迁建于此,并立碑建亭永志纪念。生动的讲解让师生们对这段党建历史有了深刻体悟,“党课在路上,党史在心中”。

参观完事迹纪念馆后,我们在老师的带领下观看了胡琛烈士的纪录片,进一步了解了这位年轻的革命烈士的生平,并为之深深动容。

二、 在地党课“以物建信——坚定信念,坚守诚信,坚持信心”

何喜老师以纪念馆内珍贵的烈士遗物、生动的影像资料为鲜活教材,围绕“以物建信——坚定信念,坚守诚信,坚持信心”主题,进行了深刻总结与引导。坚定信念,筑牢精神之基;坚守诚信,淬炼品德之魂;坚持信心,激发奋进之力。大家要将红色基因赋予的坚定信念、革命精神淬炼的诚信品格、历史启迪激发的昂扬信心,转化为日常学习精益求精、艺术创作扎根人民、服务社会担当作为的磅礴实践动力,让红色血脉在新时代焕发出璀璨光芒。

团队中的两名中共预备党员吕文轩和周昌仟也发表了自己的见解与感悟,激励大家向革命先辈学习,将伟大的建党精神牢牢扎根在心中,在学习和生活中付诸行动,为建设强国、民族复兴伟业积极贡献青春力量。

三、 茶山承志,五省载魂

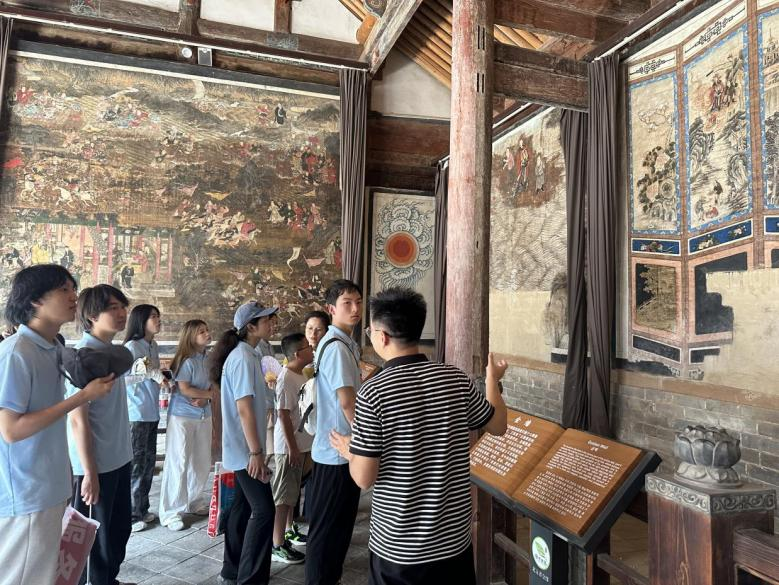

跨过横渡紫阳河的凌空索道,跟随紫阳县文化旅游投资发展公司李朋的步伐与讲解,团队转赴著名的五省会馆,在金桂树的荫蔽下,我们的思想与先辈的智慧激烈碰撞。师生们领略了这座古建筑的非凡风采,特别是前殿的精美屏风图与后殿的三国壁画,深刻感受了紫阳深厚的传统道教文化与多元交融的历史底蕴。

刘训立老师秉持着追根溯源的精神,深究壁画中的细节含义,与李朋深入交流,挖掘其中蕴含的丰富历史。同学们不仅体会到“五省协作”的团结精神、“诚信忠义”的商道精髓、“天人合一”的道家思想,更激发了“刨根问底”的学术热情。

会馆内精美的文创礼品与当地知名的富硒茶,点燃了同学们的创作火花。以商弘道,古商帮“诚信济世”的训言,与革命者的家国大义,在精神传承的维度上殊途同归。这为后续将传统文化元素融入现代设计,服务地方产业,提供了宝贵启示。

四、“产学研”助力艺术赋能县域的实践

接着,紫阳县文化旅游投资发展有限公司副总经理吴祥平带领团队在半亩茶园调研考察当地茶餐厅与特色民宿。随后,师生暂聚品茶室稍作休整,吴祥平对西美学子寄予厚望,期待大家为紫阳及民宿设计研发独具特色的文创产品,并耐心解答了同学们的疑问。

刘训立老师总结发言,为大家进一步的工作方向理清思路,提出重要指导。同学们踊跃建言献策。李佳伶同学敏锐地从五省会馆的石狮元素入手,提出研发相关文创产品的构想,获得一致认可,展现了西美学子扎实的专业素养与创新活力。这次交流,为艺术设计真正落地、服务紫阳文旅产业升级和乡村特色经济发展,建立了直接通道。

五、 薪火传承,征途未尽

烈日当空,归程启航。西美学子踏访紫阳红土,于芭蕉口触摸信仰的初心,在会馆解码商道的智慧。此行,是以艺术为桥,将烈士的忠魂镌刻进青山,让古商帮的哲思浸润新乡村;是青春的朝圣,更是文化赋能县域高质量发展的生动实践。

紫阳之行虽告一段落,但西安美术学院工艺美术系师生的步履永不停息。我们带走的,是历史的回响、文化的滋养和创作的激情;我们留下的,是艺术赋能发展的无限可能。当艺术扎根乡土,连接历史与未来,县域高质量发展的画卷必将更加绚烂多彩!

团队成员感悟:

作为西美青年,泥土刻刀从不是冰冷的工具——当它雕琢历史记忆、复现英雄面容时,便是以艺术之名,完成一场跨越时空的守护。临别回望青山,忽觉每一株茶树都似碑文,在风里写着同一句话:你守护的信仰,终将长成你行走的大地。

——张淼