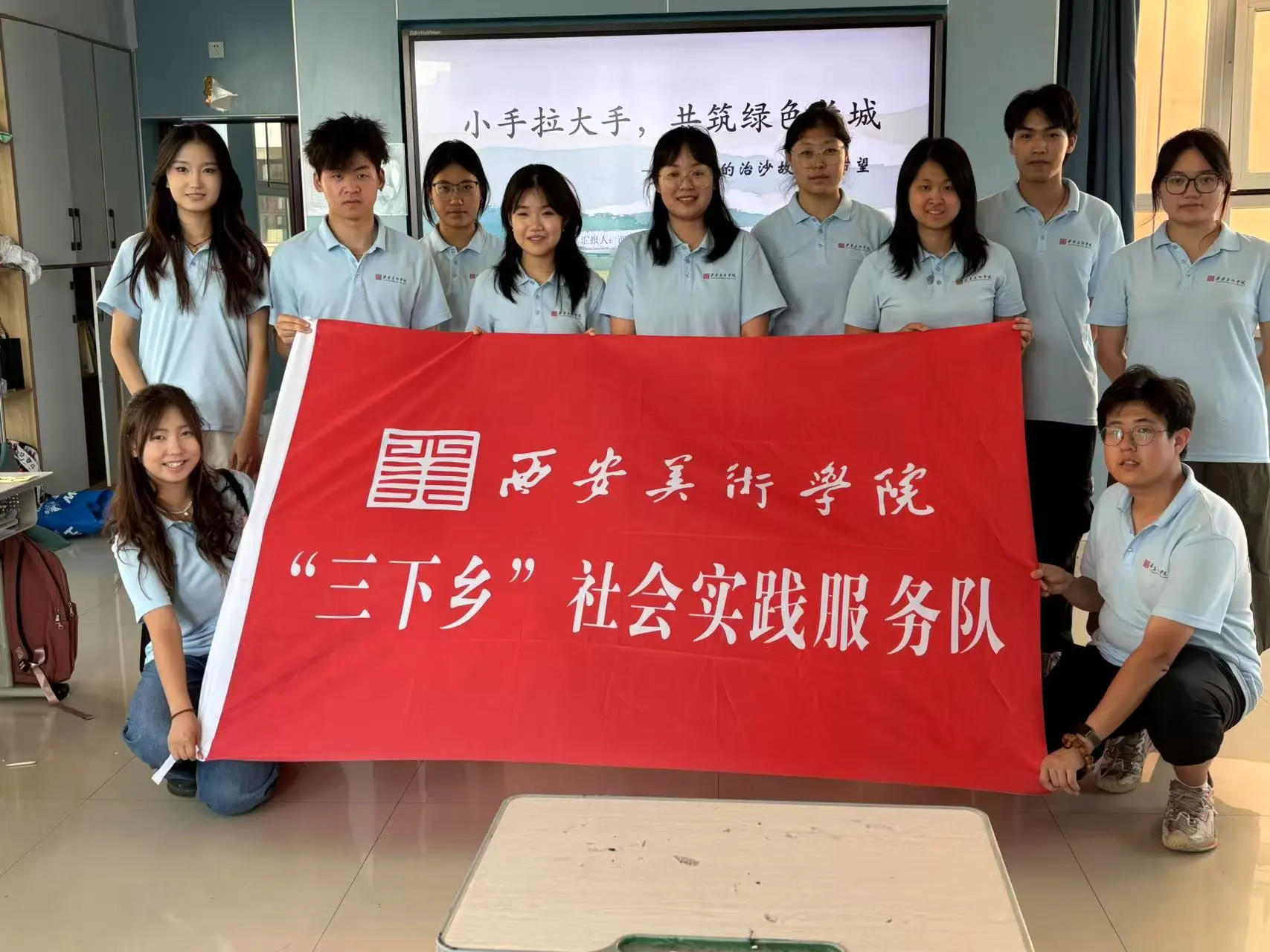

为深入践行“三下乡”社会实践精神,传承环保理念和治沙精神,将专业所学与公益服务相结合,西安美术学院书法系“三下乡”生态环实践团队踏上了前往榆林市儿童福利院的旅程。榆林地处毛乌素沙地南缘,这片土地的生态变迁与人文故事紧密相连,团队希望通过分享生态治理的奋斗历程,结合书法与手工艺术的魅力,为孩子们带去温暖与欢乐,用艺术搭建起沟通的桥梁,让爱与希望在互动中传递。

01

分享治沙故事,传递奋斗力量

活动中,团队成员向孩子们生动讲述了毛乌素沙漠的治理历程。从曾经的黄沙漫天到如今的绿意渐浓,队员们结合自身参与种树治沙的经历,用一张张对比照片、一个个真实案例,展现了一代代人在治沙路上的坚持与付出。孩子们听得聚精会神,眼中闪烁着对自然的好奇与对奋斗精神的敬佩,也在心中种下了爱护环境、勇于担当的种子。

02

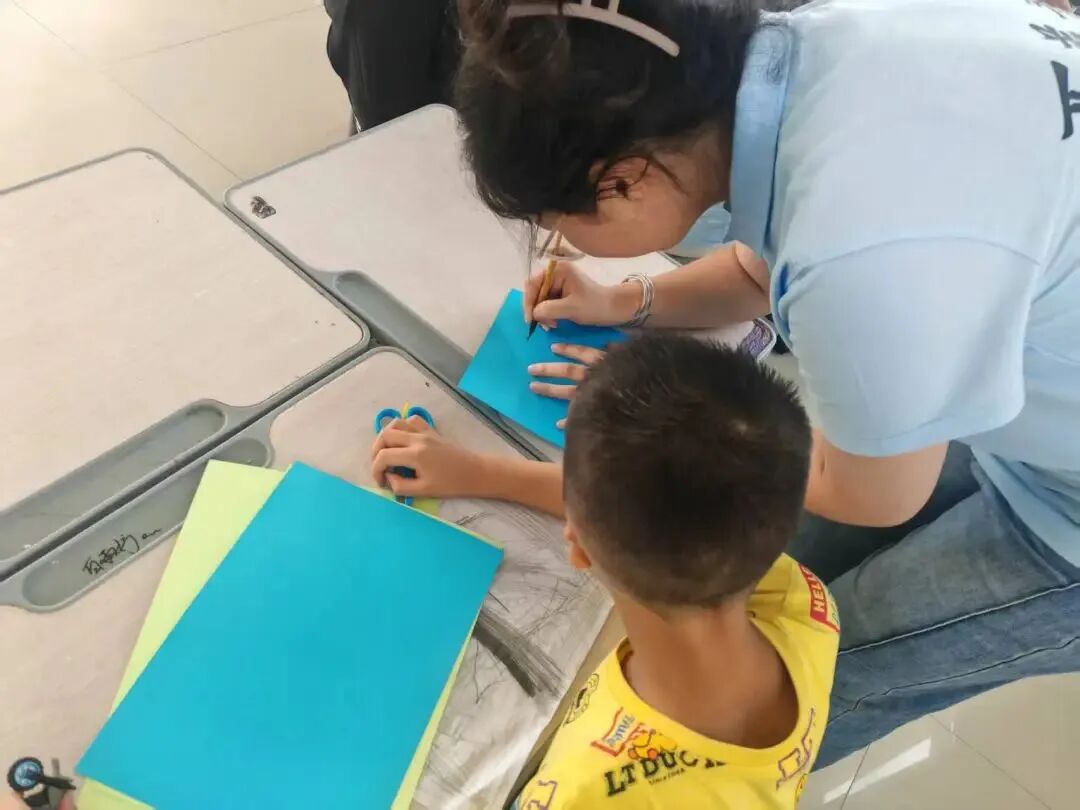

折纸寄情,笔墨传意

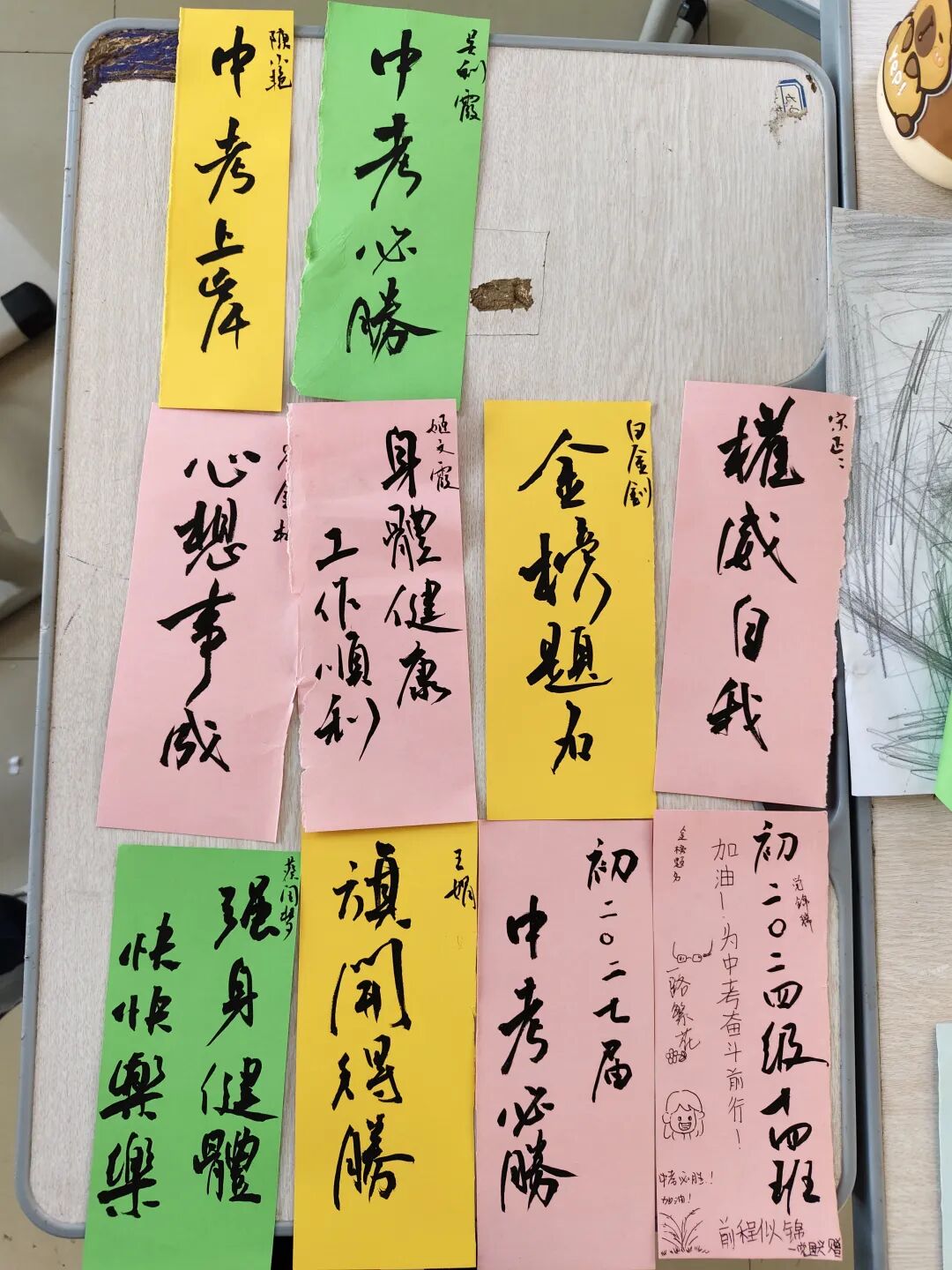

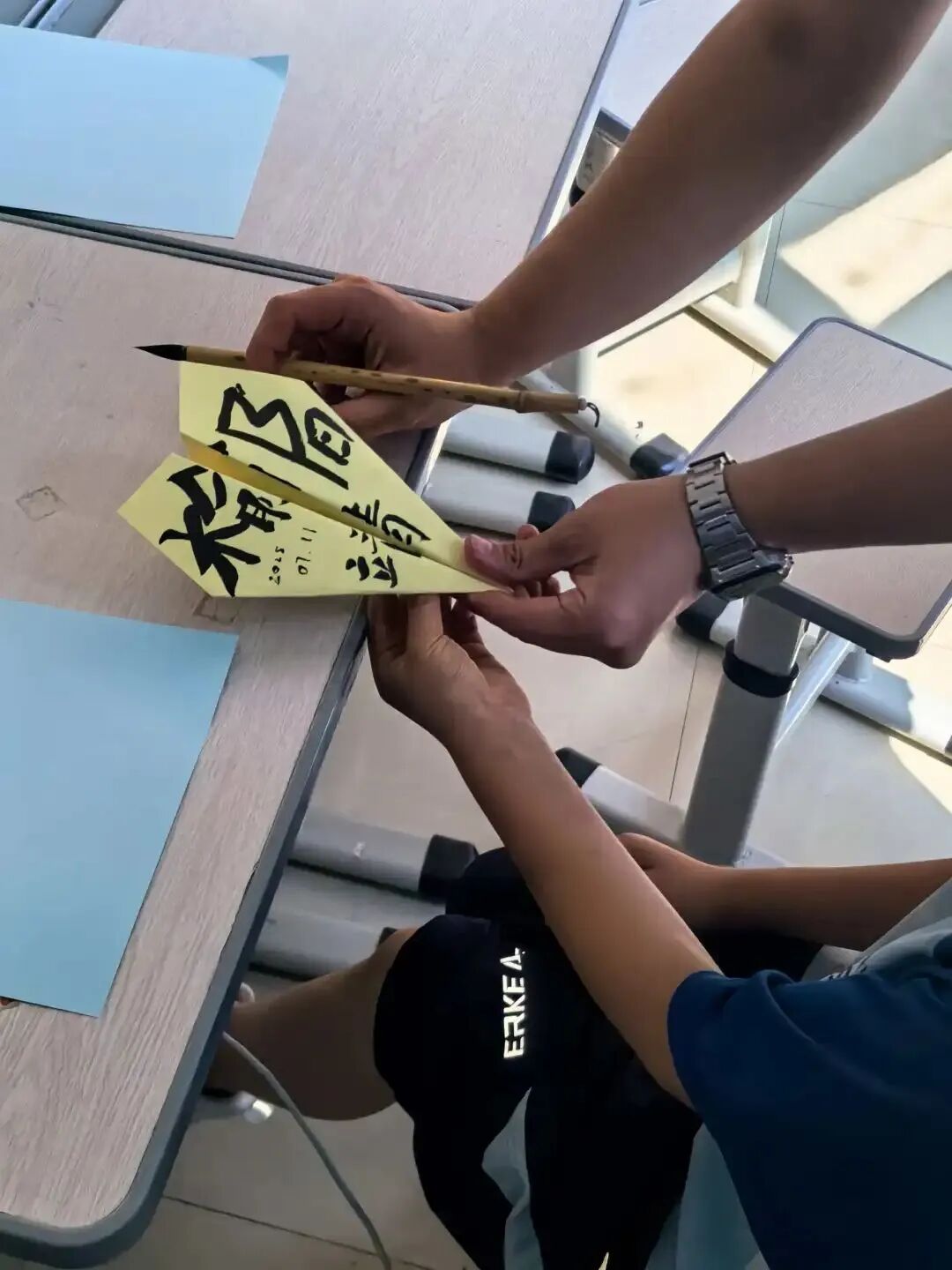

在折纸活动环节,队员们为孩子们准备了色彩鲜艳的卡纸,并用毛笔在卡纸上写下“美丽中国”“中考必胜”“梦想成真”等祝福语,笔墨间的温度与力量让卡纸变得格外有意义。

随后,队员们耐心指导孩子们折出各式各样的作品——有象征守护的小伞,有代表希望的五角星,还有灵动的小动物,漂亮的百合花……孩子们发挥想象,动手实践,一张张卡纸在他们手中变成了充满童趣的艺术品,欢声笑语充满了整个房间。

03

分享治沙故事,传递奋斗力量

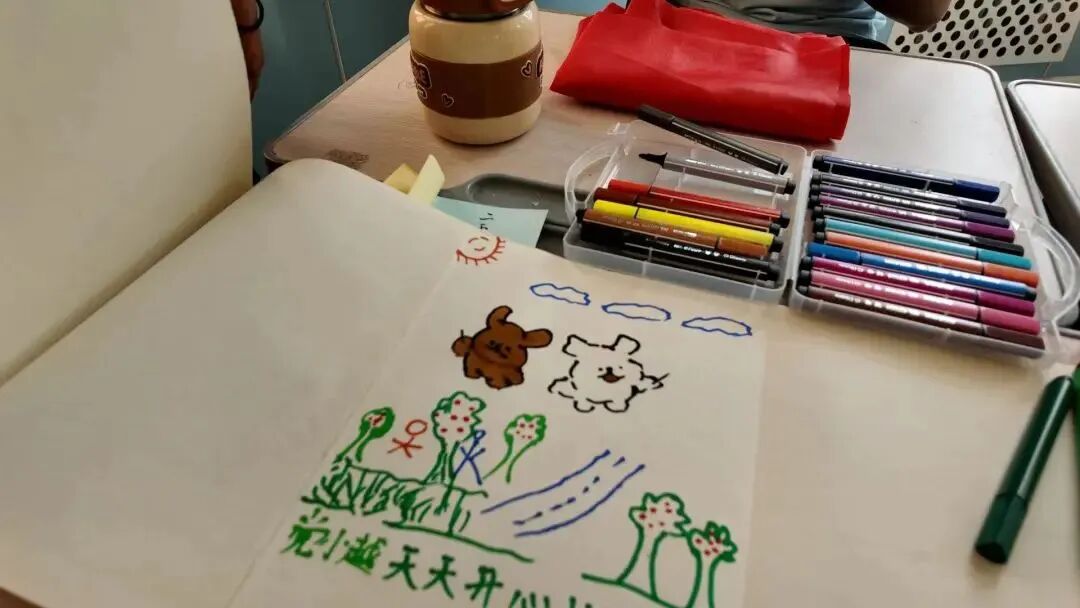

此次的美育活动,团队成员还带来了精心准备的空白册页,邀请孩子们将今天折纸的得意作品或心中喜爱的图案绘制在册页上。有的孩子画出了刚才折的五角星,有的描绘毛乌素沙漠的树苗,有的描绘了心中的蓝天白云,还有的用稚嫩的笔触写下了自己的名字……孩子们的创作虽简单却充满真诚,当所有作品汇聚成册,一幅由童心、创意与爱意共同组成的“大作”跃然纸上,成为此次活动最珍贵的纪念。团队成员们也在册页上用毛笔留下属于自己的签名。

04

艺脉相承处,爱与希望永续生长

此次美育活动,没有宏大的叙事,却用最质朴的方式诠释了教育的真谛——不是灌输知识,而是点燃火种;不是塑造标准,而是守护个性。当书法遇上折纸,当治沙故事化作童画,我们看到的不仅是艺术与公益的结合,更是一场关于“传承”的深刻对话。

对孩子们而言,他们学会了用毛笔书写祝福,用折纸表达情感,用绘画描绘理想。这些看似简单的技能,实则是打开美育之门的钥匙;对实践团而言,队员们重新理解了“艺术为人民”的内涵。艺术不是高高在上的展览,而是可以蹲下来与孩子平视的温暖;对这片土地而言,毛乌素的绿意与福利院的欢笑,共同构成了“生态”与“人文”的双重注脚:一个守护自然的未来,一个培育心灵的希望。

未来,西安美术学院书法系将继续以绿意为舟,载希望驶向更广阔的荒 漠。因为我们深知:治沙是播撒火种,而非搬运绿荫;环保是传递信念,而非施予恩泽。当坚守与创新同行,再贫瘠的沙海也能长出最坚韧的绿洲。

队员感悟

01队员吴香屏:

阳光透过福利院的窗户,落在孩子们自己做的手工上,有小青蛙,有爱心,有飞机,孩子们用写上了他们心愿的卡纸做成了自己最拿手的手工。

此次福利院之行让我看到了一群纯真的小朋友。我们首先向小朋友们展示了在来福利院之前我们去神木市防风治沙的成果,随后就是手工环节和共创环节。手工和共创环节我们可以和小朋友交谈,让我们对他们有了更进一步的了解。在这个过程中,我们谈理想,谈学习,面对小朋友的疑惑我们悉心地答疑解惑。

在最后共创环节看着小朋友在册页上写下“我要考西美”“我要上北体”的时候,我明白,这次的活动在他们心里埋下了一颗种子。这正是我们此次活动的意义!

02队员薛菊玲:

走进福利院时,最先撞进眼里的是孩子们脸上的笑——不是刻意的讨好,是像毛乌素的阳光一样,透亮又热烈的那种。

孩子们眼里的光,比毛乌素的阳光更澄澈。听治沙故事时,他们紧抿的嘴角藏着对奋斗的敬畏;折纸时,一双双小手捏着卡纸的认真模样,让我突然懂了“艺术为人民”不是句口号——当毛笔写下的祝福被孩子攥在手心,当他们把折的花朵轻轻放进共创册页,艺术就成了会呼吸的纽带。

离开的时候,孩子们追出来挥手,手里还举着他们折好的爱心,原来最珍贵的不是我们教了多少,而是他们用最纯粹的开心,告诉我们,快乐从不需要复杂的形式,像这样一起折张纸、说说话,把心里的光亮出来,就足够动人。