渭北平原的夏风拂过富平县城,一群朝气蓬勃的年轻人踏入崭新落成的关中革命纪念馆,他们将用手中的毛笔与普通话教材在这片红色热土上书写一场特殊的相遇。

01 红色新地标,纪念馆的诞生

在渭南市富平县城的北侧,一座崭新的文化地标悄然矗立。2025年5月24日,关中革命纪念馆正式对外开放,成为陕西省红色教育版图上的重要拼图。

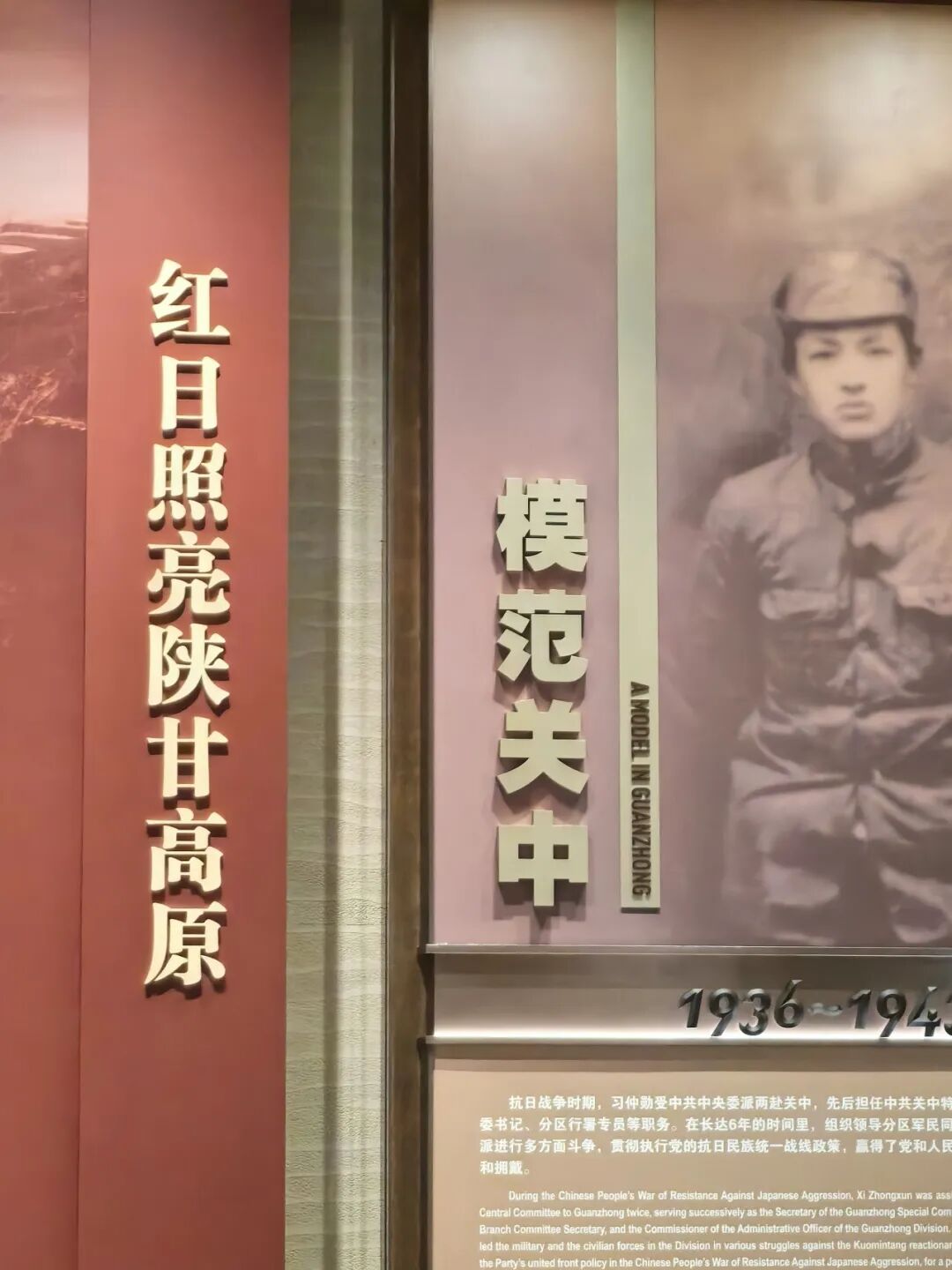

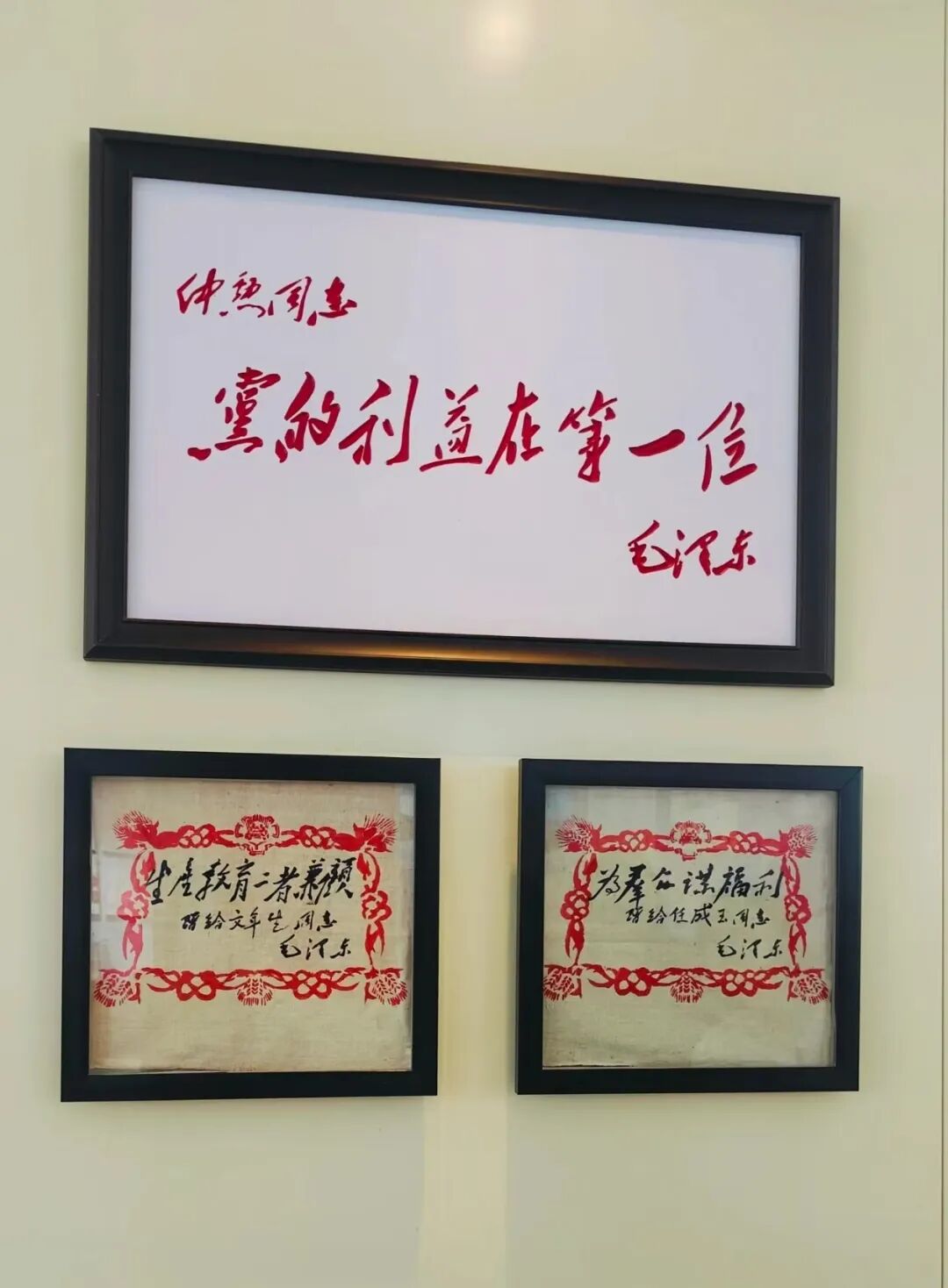

这座纪念馆承载着厚重的历史使命。该馆系统展现了关中地区在中国共产党的领导下,从土地革命到解放战争时期的革命斗争历程,重点呈现习仲勋同志的光辉革命生涯及其“党的利益在第一位”的崇高精神风范,被当地媒体誉为“红色关中,光辉一页”。

纪念馆建筑群依地势而建,外观融合了陕北窑洞元素与现代设计语言。步入大厅,迎面而来的巨幅壁画瞬间攫住每位参观者的视线——“壮阔的关中平原山河图”在墙壁上铺展而开。画中,秦岭渭水间,老一辈革命家带领百姓辛勤劳动、投身革命洪流的场景栩栩如生。

02 烽火记忆,四大展区的革命叙事

纪念馆的展陈空间精心划分为四个主题展区,构成一部完整的关中革命史诗。

(1)、关中建党:西北革命火种初燃

在“关中建党”展区,一张泛黄的西安莲湖区光明巷地图前围满了学生。1925年10月,中共西安特别支部在桃胡巷43号院诞生,被誉为党在“西北上的萌芽”。

展柜里陈列着早期马克思主义传播的报刊,实践团成员们在这里开展“革命文献普通话诵读”活动,用标准语音重现百年前进步青年的文字。

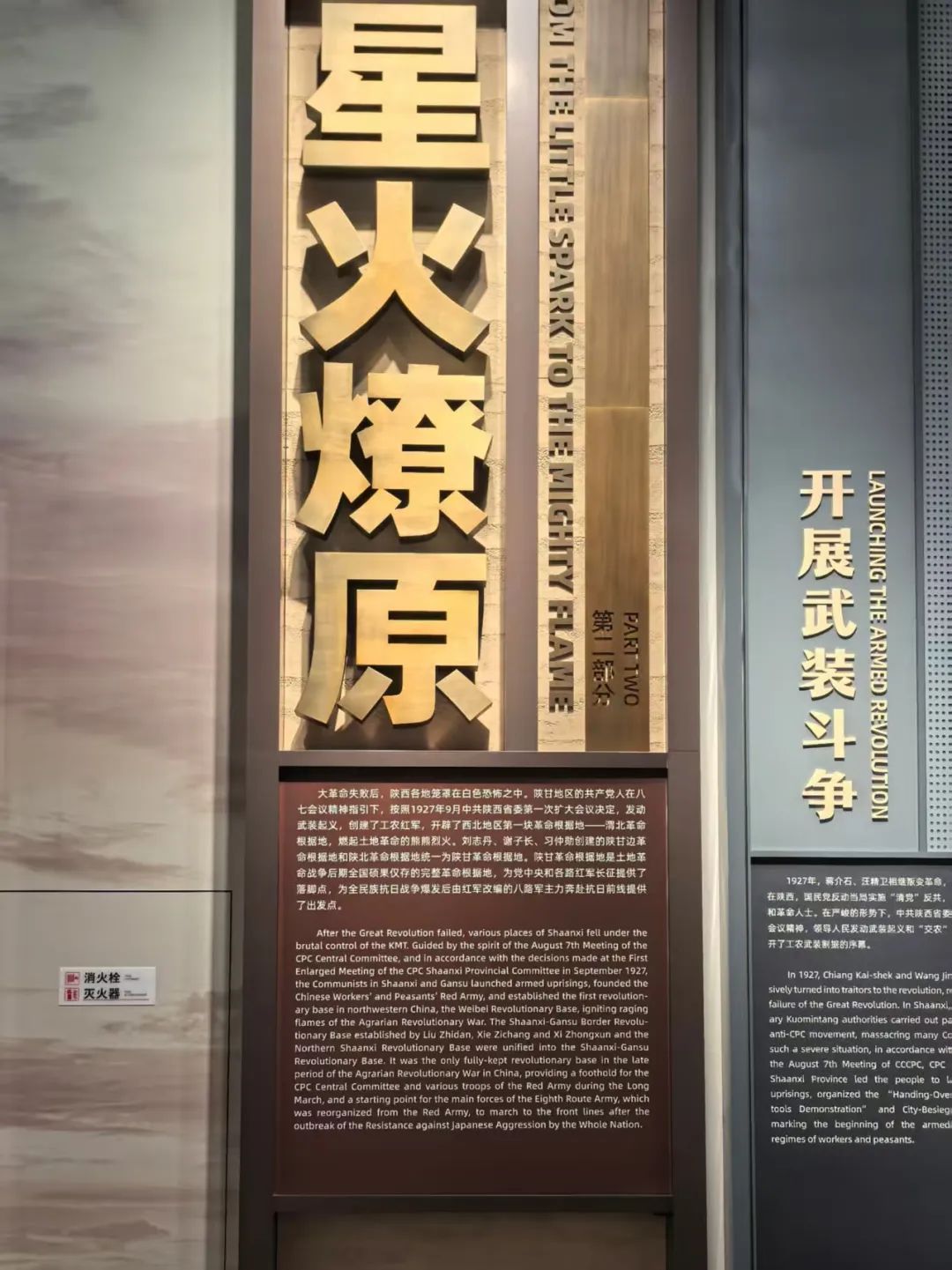

(2)、星火燎原:根据地创建的峥嵘岁月

“星火燎原”展区记载着1927年大革命失败后的艰难岁月。面对国民党的“清党”反共,中共陕西省委决定发动武装起义,创建工农红军。

渭北革命根据地——西北地区第一块革命根据地在此诞生。1933年初,以照金为中心的陕甘边革命根据地形成,后来发展为中央红军长征的落脚点。

(3)、铜墙铁壁:抗战前线的南大门

步入“铜墙铁壁”展区,气氛转为凝重。1937年卢沟桥事变后,陕甘地区红军主力改编为八路军,在泾阳、三原、富平地区集结出征。

展墙上一幅巨大的战略地图显示,1937年10月设立的关中分区,三面同国民党统治区接壤,成为“陕甘宁边区南大门”。

(4)、秦川红日:黎明前的决战

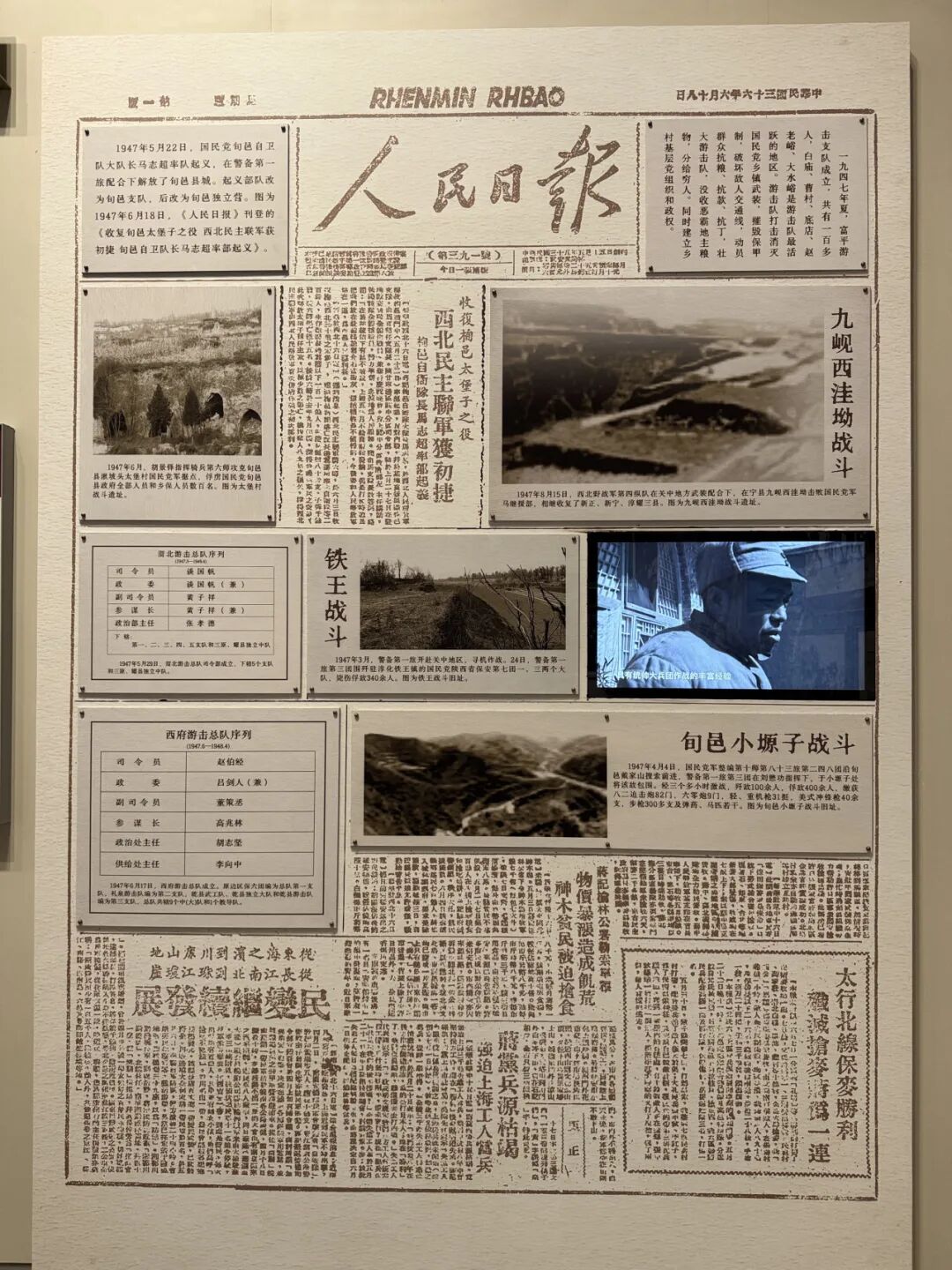

“秦川红日”展区记录着胜利的曙光。1947年8月西北野战军战略反攻,关中分区光复。展陈中,澄合战役、荔北战役、永丰战役等沙盘推演令人身临其境。

最震撼的是1949年5月20日西安解放的历史场景复原。实践团成员们在此展开十余米长卷,邀请参观者用普通话朗读解放宣言,墨香与乡音交融的场景令人动容。

03 推普新篇,书法系学子的实践之旅

书法系三下乡推广普通话实践团将专业特色与推普使命巧妙结合,在纪念馆中展开了一场别开生面的实践活动。

在“铜墙铁壁”展区,一组抗战时期的自制武器令队员们驻足良久。土制手枪、马尾手榴弹、红缨枪,这些简陋的武器却承载着保卫家园的坚定信念。有队员在速写本上记录下“革命者的创造力源于信仰,书法艺术的创新亦需精神支撑”。

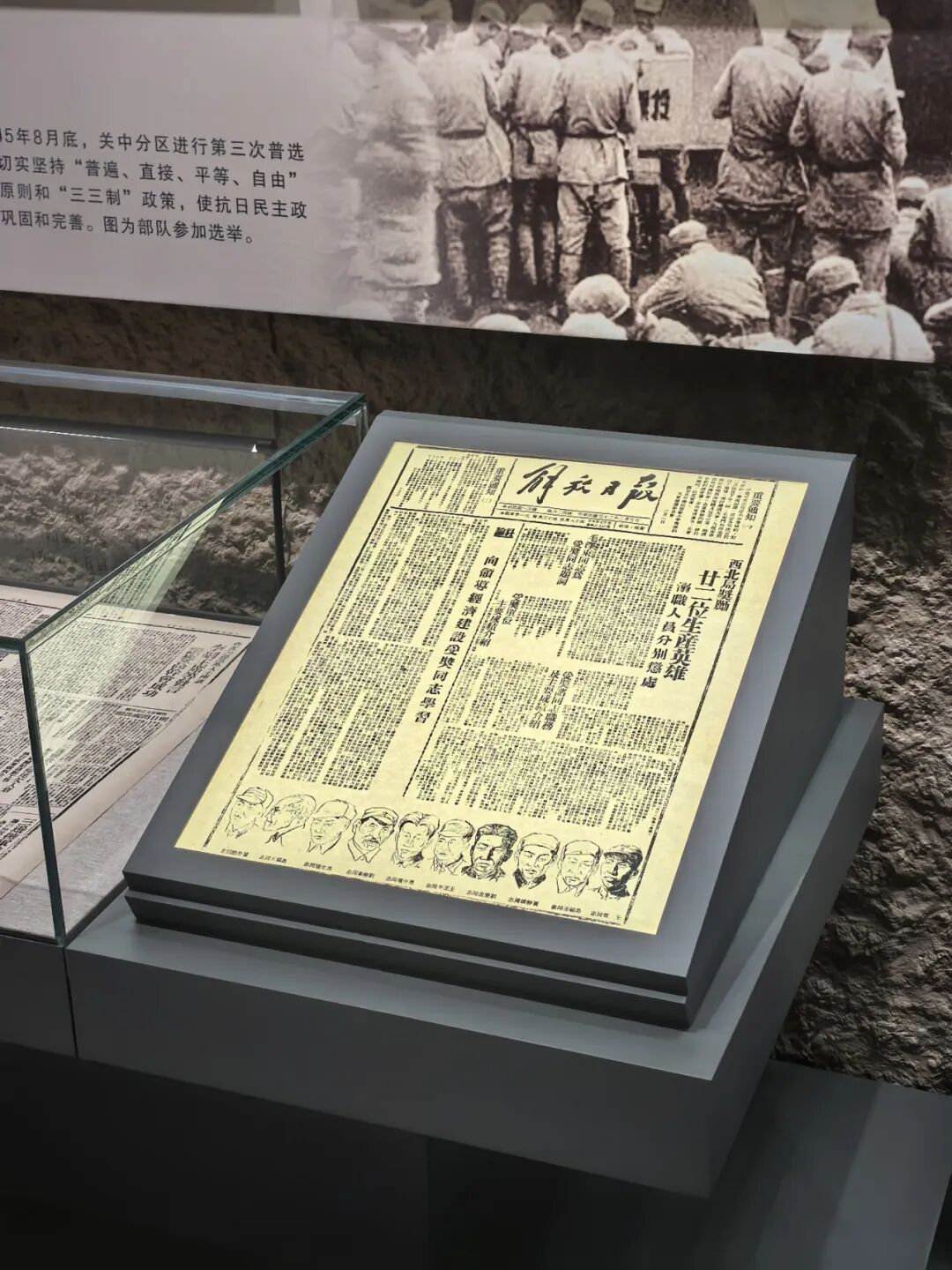

实践团成员们用标准的普通话朗读着展出的革命报纸。推普活动在此刻超越了语言层面,触及了情感共鸣的核心。

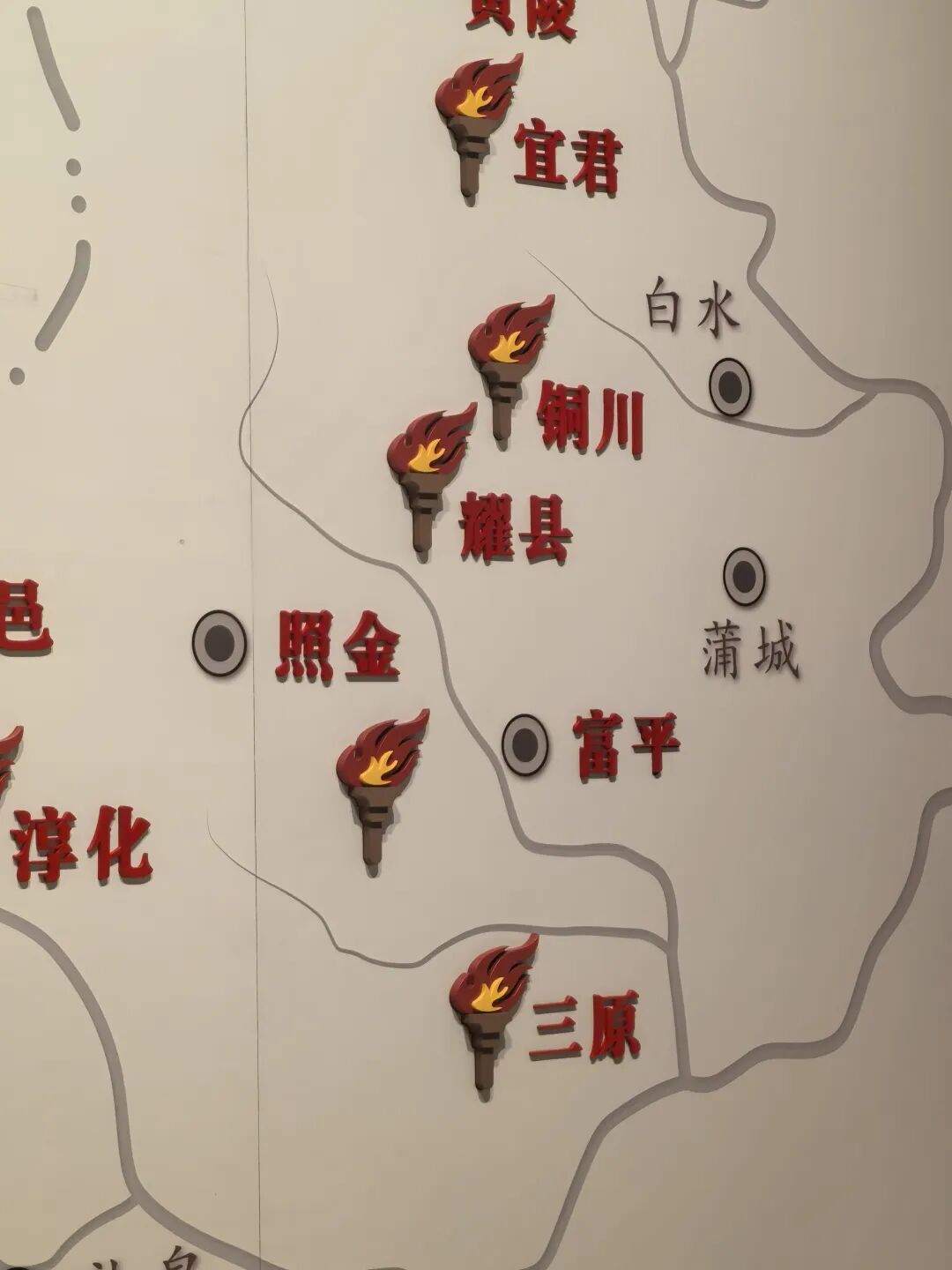

在关中革命纪念馆的展陈中,有一幅地图始终吸引着最多驻足的目光——那便是陕甘边根据地区域图。它或许没有华丽的装饰,却以清晰的线条勾勒出烽火年代的红色疆土,用标注的地名串联起一段段惊心动魄的抗争史。透过这张地图,我们了解了陕甘边革命根据地背后那些不该被遗忘的故事。

04 历史共鸣,纪念馆中的精神洗礼

当最后一抹余晖掠过纪念馆庄严的檐角,关中革命纪念馆“推普之行”也画上了圆满的句号。然而,这并非结束,而是一个崭新的起点。他们带走的,不仅是相机里珍贵的影像、速写本上生动的记录,更有一份沉甸甸的精神洗礼与时代使命。

在那些镌刻着烽火岁月的展品前,在革命先辈用鲜血和信念书写的壮丽史诗中,年轻的学子们以墨香为桥,以普通话为舟,进行了一场跨越时空的对话。他们用手中的毛笔,将革命精神凝于笔端;用清晰的标准音,让红色故事响彻心间。这不仅仅是一次“三下乡”的社会实践,更是一次将个人艺术追求融入国家语言文字事业、将青春热血汇入民族复兴洪流的生动诠释。

关中革命纪念馆这座崭新的红色殿堂,见证了历史与当下的交融。西安美术学院书法系的师生们用自己的专业与热忱,证明了传统文化的深厚底蕴与时代使命的迫切要求,在红色基因的熔炉里可以完美相融、相得益彰。他们让沉默的文物在普通话的讲述中焕发新生,让激昂的革命诗篇在墨韵的流淌中直抵人心。

推普之路漫漫,传承之责昭昭。这次实践如同一颗种子,播撒在关中平原的红色沃土上,也深植于每一位参与学子的心中。相信当他们回到校园,提笔挥毫时,笔下的气韵将更添一份历史的厚重;当他们开口交流时,吐露的言语将更显一份文化的自信。

普通话,正以其强大的凝聚力,成为新时代“传承红色基因,讲好中国故事”最鲜活、最有力的注脚。 而我们正以笔墨为旗,以声音为号,在这条道路上,坚定前行,书写着属于我们这一代人的华章。

团队成员主题创作创作作品

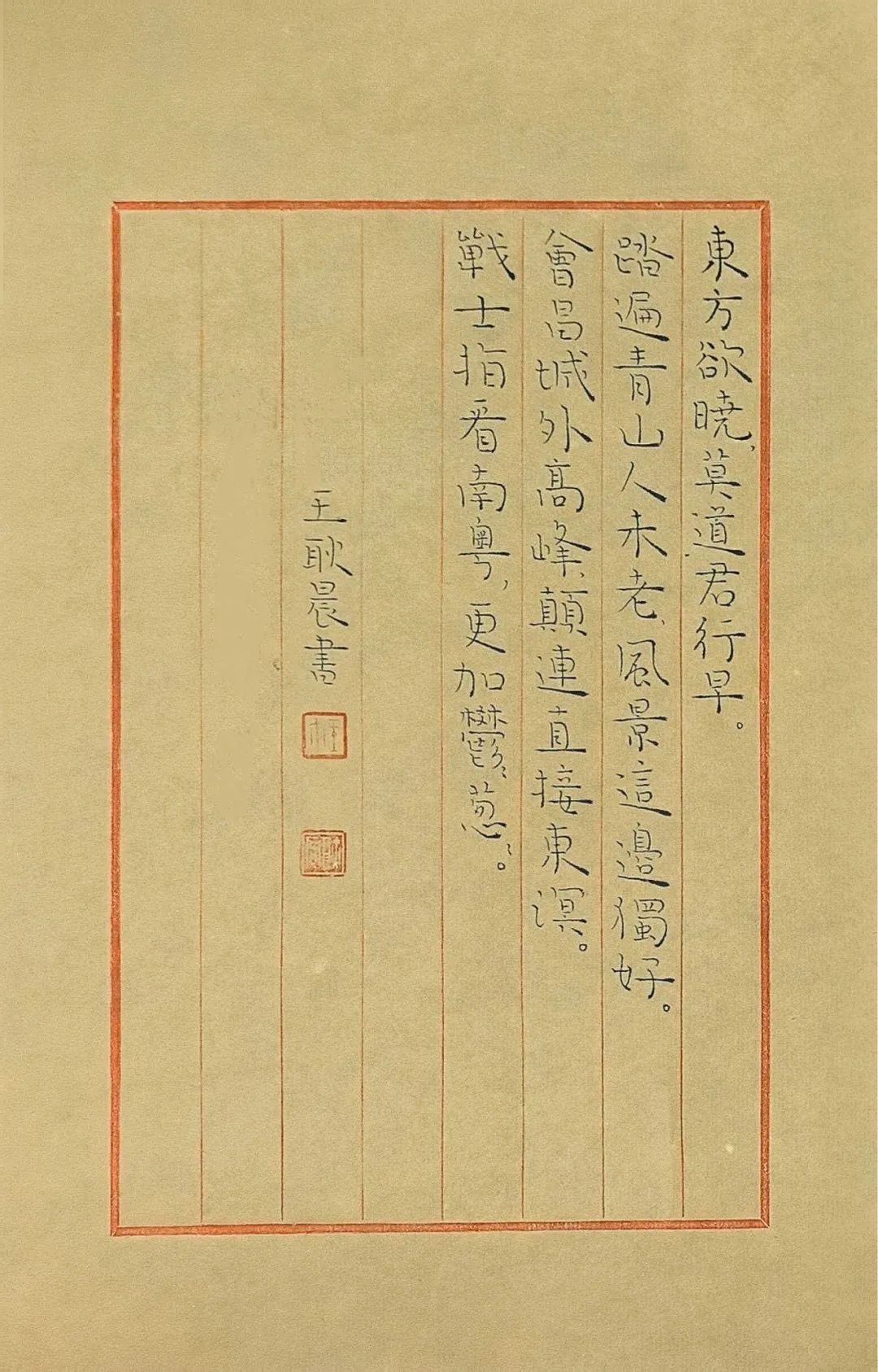

2024级硕士研究生 王耿晨

毛泽东诗《清平乐·会昌》