前言

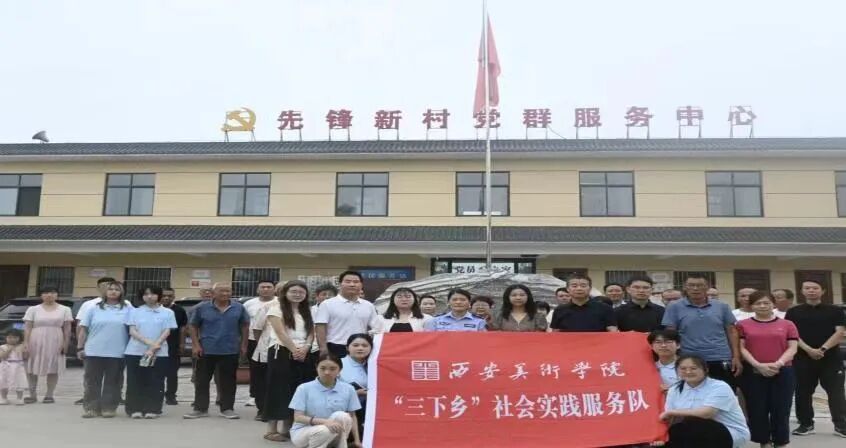

2025年7月7日至11日,马克思主义学院“三下乡”团队赴长安区大兆街道先锋新村开展调研宣讲活动。五天时间里,团队通过座谈会交流、沉浸式调解体验、入户调研、主题宣讲、影像展、公益拍照等多种形式,深入探索调解在基层治理中的作用,不仅见证了“小调解”激活“大治理”的生动实践,更以艺术智慧与温情服务赋能基层治理,为艺术院校服务乡村振兴探索了新路径。

一、实践背景

乡村振兴战略实施以来,基层治理的活力激活与效能提升成为关键课题。2020年,先锋新村成立西安市长安区大兆街道第一家村级人民调解室,5年来,村内无1例上访事件。基于此,实践团队以先锋新村为样本,以“基层治理观察”与“艺术赋能实践”为切入点,通过“交流、体验、调研、宣讲、展览、公益服务”等多种形式,探索“人民调解室如何赋能基层治理”,为团队师生及广大青年学子搭建了“大思政课”的基层实践平台。

二、实践过程亮点

实践团队以“理论衔接实践、认知结合共情”为行动准则,通过分层递进的实践设计,实现对基层治理的深度探索,其做法凸显五大亮点:

一是以座谈锚定方向,构建认知坐标系。7月7日上午,团队主动搭建“校村对话”平台,与先锋新村党支部、村委干部及西藏驻村学习干部召开专题座谈会。通过聚焦“调解室诞生逻辑”“治理成效”等核心问题,系统收集村庄合并背景、调解机制设计、民生规划等关键信息,既明确了“小调解激活大治理”的调研主线,更以“扎根泥土”的调研姿态,为后续实践确立“从群众需求出发”的行动基准。

【“小调解激活大治理”座谈会现场】

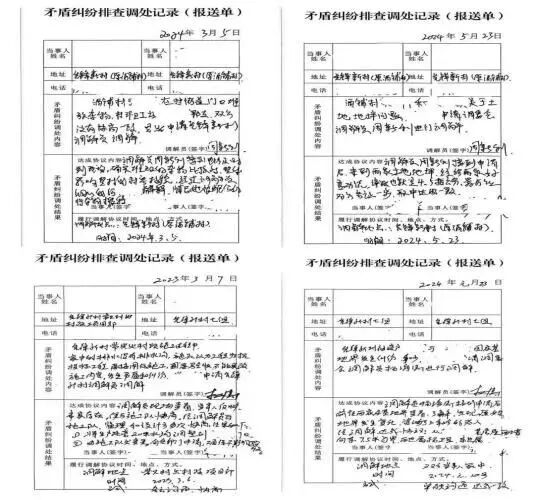

二是用沉浸式体验突破认知边界。座谈会结束后,团队便深入村民矛盾调解现场,参与纠纷梳理、方案协商等环节。这种“理论学习后即时实践”的设计,让成员跳出书本认知,直观感受基层调解“法律通俗化表达”“情感修复优先”等实操智慧,村民的签字成为最生动的“实践教材”,推动认知从“知道”向“理解”转变。

【大兆先锋新村调解室调解现场】

【矛盾纠纷排查调处记录(报送单)】

三是以精准调研强化共情联结。7月8日,团队成员分3个调研小组,采用“入户访谈+线上线下问卷”相结合的方式,定向收集64户村民的真实反馈。通过“拉家常”式交流,捕捉“没听说过上访”“村干部比亲人上心”等细节信息,并于当天下午召开复盘会提炼“村民信任度”等核心指标。这种“即时收集、即时分析”的闭环设计,既保证了数据真实性,更让成员在与村民的深度互动中,完成从“观察者”到“共情者”的角色转变,为后续工作奠定扎实的民意基础。

【实践团走访调查活动现场】

【实践团走访调查活动现场】

【实践团复盘】

【实践团复盘】

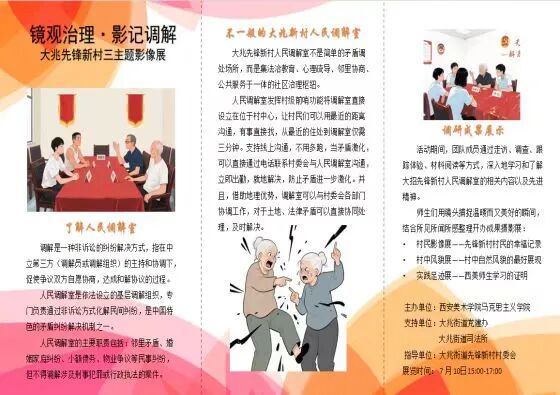

四是以“艺术化表达+可视化呈现”让抽象的治理逻辑变得生动可感。7月9日至10日,在大兆街道党委与先锋新村的支持下,团队组织小型宣讲会,宣讲员跳出传统理论宣讲的单一模式,将“枫桥经验”“浦江经验”等治理理念与先锋新村“三分钟服务圈”“三听四诊”等实践案例相结合,通过流程图解、画说案例故事等艺术化表达形式拆解治理中的“调解”逻辑;同时以影像展为载体,用KT板呈现“人民调解室”的作用、工作流程、调解员风采、调解室信息及马克思主义学院此次“三下乡”的调研成果,用纪实照片呈现调解瞬间与村民生活场景,让“矛盾不上交”的治理成效从抽象概念转化为看得见的画面,让村民在直观感知中理解治理与生活的关联。

【“以画析治理,校村谋调解”宣讲会合影留念】

【“镜观治理,影记调解”照片展合影留念”】

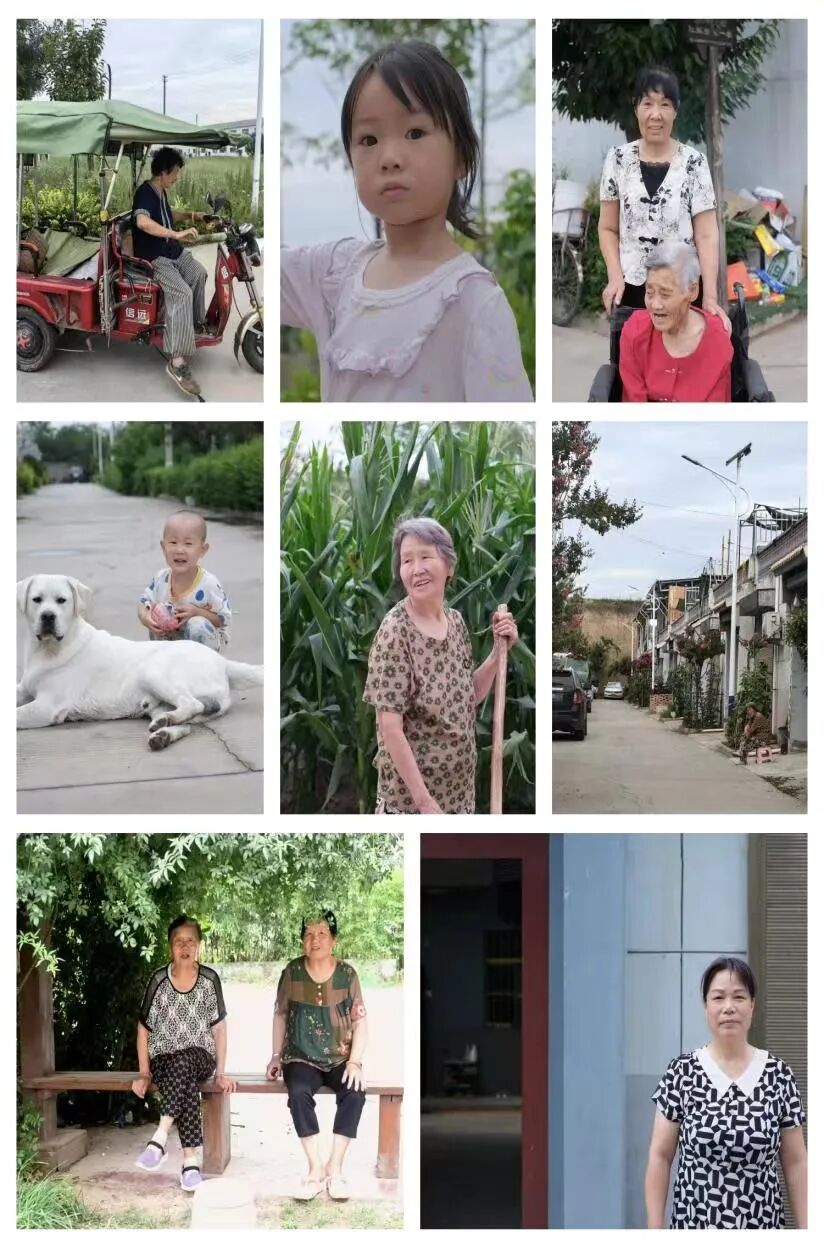

五是用镜头定格乡村温情,以专业服务厚植情感联结。7月11日,团队跳出传统证件照的刻板模式,采取“上门服务”模式,组建流动拍摄小组,聚焦乡村生活场景——捕捉田间劳作的动态身影、院落里母子互动的温情瞬间、孩童嬉戏的活泼画面,用镜头挖掘乡村烟火气里的幸福感,让一张照片从个人记忆延伸为集体共鸣载体,在记录乡村风貌的同时,用专业服务搭建起校村情感桥梁。

【公益活动期间部分影像】

【公益活动期间部分影像】

【实践团讲解员伍昱达为村民讲解】

【实践团讲解员陈曦讲解现场】

三、实践成果展示

(一)解码基层治理智慧,形成可参考的实践样本

通过“座谈锚定—体验深化—调研验证”的递进式实践,团队系统梳理出先锋新村调解室的治理逻辑:以“退休老干部+村民”构建信任基础、以“情理法融合”创新调解方法、以“矛盾不上交”筑牢治理根基。这些从实践中提炼的经验,不仅为基层治理研究提供了“带泥土温度”的一手素材,更形成可复制的村级治理参考样本。

【实践团感受调解活动现场】

(二)艺术赋能治理效能,推动治理理念深度传播

艺术化表达与可视化呈现的创新实践,让治理理念实现“从传播到认同”的升级。宣讲活动后,村民对“调解室能解决什么问题”的认知准确率提升60%;影像展吸引50余名村民参观,不少村民主动询问调解流程,治理参与意愿显著增强。这种“艺术+治理”的模式,为基层治理成果传播提供了新范式。

【“以画析治理,校村谋调解”活动现场】

【“以画析治理,校村谋调解”活动现场】

【伍昱达、陈曦宣讲现场】

【伍昱达、陈曦宣讲现场】

(三)温情服务凝聚民心,构建校村情感联结纽带

公益拍照活动累计为40余名村民拍摄照片,其中87%的村民表示“感受到被关注”。装裱后的照片成为村民家庭珍藏,部分纳入影像展后引发集体共鸣,校村之间从“陌生互动”变为“情感联结”。这种“服务即沟通”的实践,让团队的乡村实践更具民生温度,也为后续合作奠定情感基础。

【照片展活动现场】

【照片展活动现场】

(四)校村协同实现双赢,探索实践育人新路径

此次实践形成“双向赋能”格局:对团队而言,师生在“学思践悟”中深化了对基层治理的理论认知,实践能力得到锤炼;对先锋新村而言,治理成果通过艺术化形式广泛传播,村民获得感增强,更明确了调解室向“乡村文化共同体”升级的方向。这种“实践育人+服务振兴”的融合,为校地协同推进基层治理提供了鲜活案例。

【实践团自制KT板】

【实践团自制KT板】

四、实践感悟与启示

五天的先锋新村实践,是一场“走出书本、走进生活”的修行。从对基层治理的模糊认知到清晰感知,团队在与泥土的接触、与村民的交谈中,读懂了“小调解”里的大智慧,触摸到了青年担当的真实模样。

(一)宏大叙事与微小实践的双向印证

曾以为“治理”是政策文件里的宏大词汇,直到走进先锋新村,才明白它藏在调解室的每一次对话里,藏在村民满意的笑容中。工艺美术系朱紫萱的感悟道出了大家的心声:“调解室里一句‘有我在,这事能解决’,就是最实在的治理。” 影视动画系张申霏也深有体会:“这小小的调解室,正是基层社会治理最温暖的神经末梢。”在三下乡的探索历程中,队员们逐渐理解:人民调解是调解员把“法言法语”变成“家常话”的耐心,是让“小事不出组、大事不出村”成为日常的踏实,这些微小的实践构成了基层治理的“宏大叙事”。

(二)艺术镜头与乡村需求的精准对接

镜头的力量,不止于创作,更在于连接。专业能力是摄影设备和乡村服务的连接点,当镜头对准调解故事,作品便有了扎根大地的生命力。正如影视动画系黄卓宇感慨:“我们的镜头不仅能拍风景,更能拍出村民的心声、拍活乡村的故事。艺术镜头与乡村需求结合,就能迸发力量。”这正是艺术院校服务乡村振兴的独特密码。

(三)“做小事”与“成大事”的青年践行

扎根基层才发现,能把“小事”做好,就是对“大事业”最好的贡献。宣讲会上,“乡村振兴不是口号,是能亲手做的每一件小事。”设计艺术学院伍昱达的话,道出了所有成员的成长。入户调研时,艺术人文学院卢睿瑶在常兴村22户走访中,感受到村民对村干部“比亲人还上心”的信任,明白“调解是维系乡村和谐的桥梁”;展览进行时,艺术人文学院陈曦读懂了“为人民服务”不是标语,而是日复一日的坚守。

(四)调解机制与信任根基的共生共荣

五天里,最动人的不是数据和机制,而是村民说起调解室时眼里的光。“没听说过上访”“村干部比亲人上心”“有矛盾找调解室准没错”——这些朴素的话语,是对先锋新村调解室五年无上访的最好注解。艺术人文学院陈湘谈到:调解室用“妥善解决难题”赢得了村民的真心;指导老师张帆、杨奕感叹:“信任”一词已经深深扎根在这片大地上。

先锋新村的实践虽已落幕,但那些在调解室里听到的承诺、在村民家中感受到的信任、用镜头和画笔记录的温暖,已成为团队成员心中最珍贵的收获。它让队员们明白:青年成长的课堂不在高楼大厦,而在乡村的泥土里;服务社会的方式不止于宏大规划,更在一件件贴近民心的小事里。带着这份感悟,我们将继续前行,让专业能力扎根基层,让青春担当融入乡村振兴的画卷,在“自找苦吃”的实践中,书写新时代青年的答案。

【实践团与大兆先锋新村村委会合影留念】