前言

7月6日至12日,艺术教育学院中华文化传承实践团赴陕西省延安市开展“薪火赓续,文化铸魂”暑期“三下乡”社会实践活动。一周时间里,实践团先后来到富县、延安、安塞,实地探访非遗传承人,在触摸非遗文脉中坚定文化自信;走进革命旧址,在感悟革命精神中汲取奋进力量。

一、实践背景:坚定文化自信,厚植家国情怀

为深入学习贯彻习近平文化思想,加强文化遗产保护传承,弘扬中华优秀传统文化,引导广大青年学子坚定文化自信,同时传承红色基因、厚植家国情怀,艺术教育学院中华文化传承实践团以“薪火赓续,文化铸魂”为主题,在富县、延安市区及安塞区等地,通过对话非遗传承人、踏访革命旧址等形式,将文化传承与革命精神学习深度融合,为青年学子搭建了一堂行走的“文化思政课”。

二、实践过程亮点:触摸非遗文脉,传承红色基因

实践团的行程以“文化传承”与“红色教育”双线并行,在七天时间里留下了诸多动人瞬间。

7月7日—9日,实践团走进富县。富县非遗资源丰富,拥有省级非遗项目7项,市级非遗项目8项,县级非遗项目85项。三天时间里,实践团穿梭于富县文化馆、传习所、博物馆、烈士陵园,探访非遗传承人。实践团首站来到富县文化馆,在泛黄的文献与实物展品中,系统了解当地非遗传承谱系。在张红英面花传习所,国家级非遗传承人张红英现场演示面花制作,实践队员围坐学习。在黄河陶艺馆,传承人王志刚手把手教授黑陶拉坯技艺。而在秦腔传习所,传承人为实践团唱起了《十二把镰刀》,让队员感受到“一声吼破千古月”的艺术张力。霸王鞭传承人现场指导实践队员挥鞭,在清脆悦耳的鞭铃声中,实践团深刻领悟了这门非遗艺术的魅力所在。富县的红色记忆同样触动人心,鄜州博物馆内的一件件革命文物串联起边区军民的奋斗史;转至富县革命烈士陵园,苍松翠柏间,实践队员向烈士纪念碑敬献鲜花,聆听“鄜县战役”中英雄们的事迹。

实践团与面花传承人合影留念

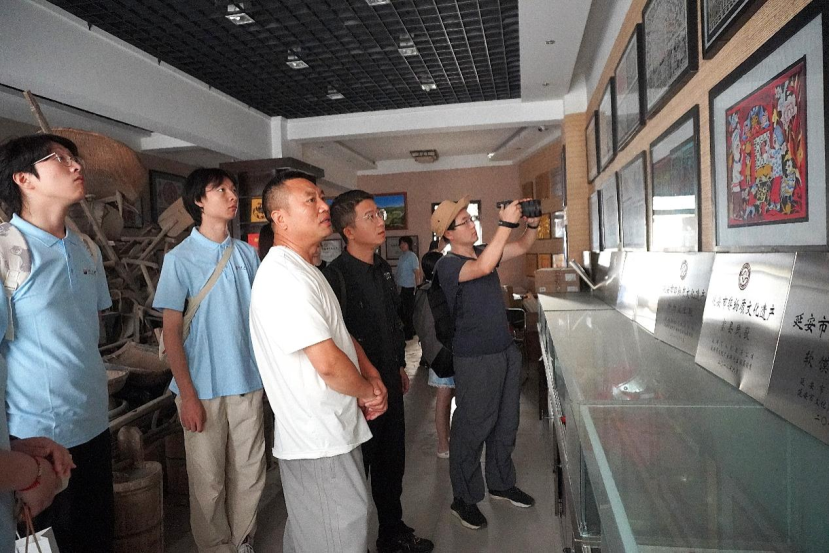

实践团参观富县文化馆

实践团与陶艺传承人合影留念

实践团在鄜州秦腔传习所合影留念

实践团成员与熏画传承人合影

实践团在鄜州博物馆合影留念

实践团在富县革命烈士陵园合影留念

7月10日,实践团走进安塞。队员们来到了安塞文化艺术馆,这是安塞区集文物保护、非遗传承、文化展示于一体的综合性文化场馆。在馆藏艺术作品的独特韵味与历史沉淀里,感受文化交融共生的活力,让艺术文脉在交流体验中延续传承,从艺术传承与文化交流间汲取创作与奋进力量。实践团跟着讲解员观看腰鼓、剪纸、农民画等国家级非物质文化遗产珍品,深入了解安塞艺术的传承脉络与时代发展,感受黄土高原上生生不息的文化生命力。

实践团参观安塞文化艺术馆

实践团在鄜州博物馆合影留念

7月11日—12日,实践团在延安市区开展实践活动。在枣园革命旧址,实践队员担任志愿讲解员,带领实践团循着历史脉络寻访红色足迹。实践队员驻足于毛泽东同志旧居,凝视墙上泛黄的《为人民服务》手稿复制品,听讲解员讲述“枣园灯光”下党的领导人与群众同甘共苦、擘画未来的故事。实践团还参观了延安博物馆,队员们了解了延安地区的历史脉络,感受了独特自然风貌孕育出的包容开放的地域文化,见证了中华民族在艰苦环境中顽强奋斗与生生不息的伟大精神。实践队员表示:“大学生应传承这份精神,在学习中攻坚克难,在生活中甘于奉献,让红色基因融入青春血脉,以更坚定的步伐走向未来”。

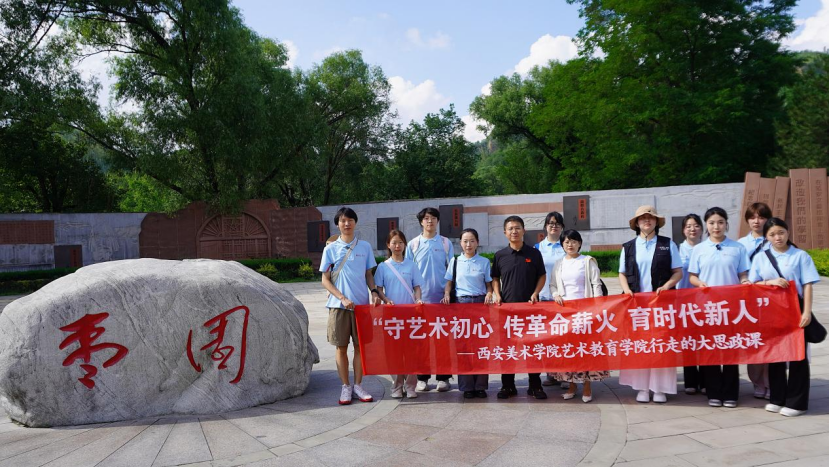

实践团在延安枣园革命旧址合影留念

实践团参观延安博物馆

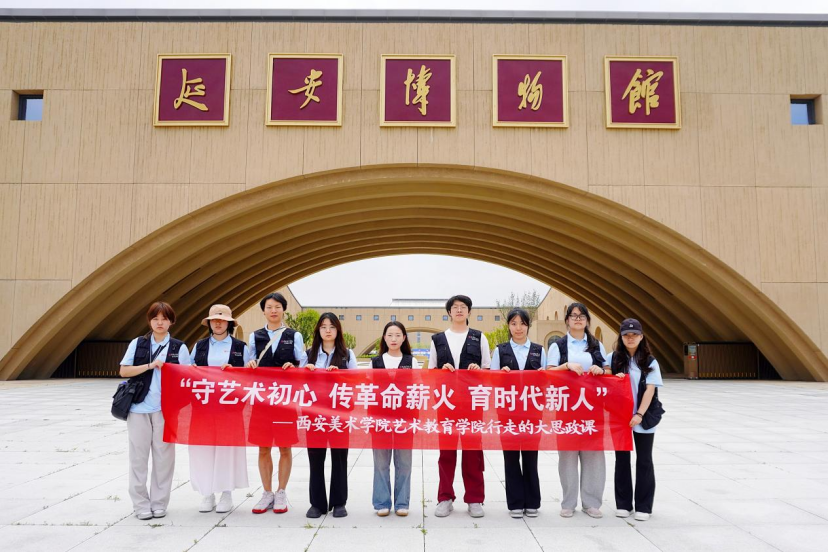

实践团在延安博物馆合影留念

三、实践成果展示:从体验到传播,让文化力量延伸

(一)非遗零距离:实践队员沉浸式体验非遗魅力

实践过程中,实践团开启了一场与富县非遗文化的深度“对话”。队员们先后体验了富县黑陶制作、霸王鞭表演及熏画剪纸技艺,在亲手实践中触摸非遗的温度,感受传统文化的深厚底蕴。实践队员白芸馨说:“当泥土在旋转中成型,仿佛触摸到了黄河流域先民的生活温度。”

传承人王志刚教授实践团成员体验陶艺制作

传承人向实践团成员传授霸王鞭

实践队员体验熏画制作过程

实践队员与市民共同参与剪纸活动

(二)剪绘非遗:从故事挖掘到市民体验的非遗剪纸盛宴

实践团深入富县乡村挖掘非遗故事,领略剪纸魅力,并在富县广场、宝塔山下举办多场非遗剪纸作品展览暨市民体验活动。活动现场,一幅幅剪纸作品整齐陈列,市民纷纷驻足观看。在实践队员的邀请下,市民手握剪刀在红纸上认真雕琢。一场场剪纸展览、体验活动让非遗“落地生根”,为剪纸传承注入活力,让非遗文化真正走进寻常百姓家。

实践团探访乡村剪纸爱好者

实践团与乡村剪纸爱好者合影留念

市民参与剪纸活动

富县剪纸活动现场

宝塔山下剪纸活动现场

(三)在枣园的泥土地上:一堂看得见、摸得着的生动思政课

艺术教育学院副院长于跃波在枣园革命旧址为实践队员上了一堂生动的思政课,带大家回顾了中国共产党的革命奋斗史,告诉实践队员参观革命旧址要用真心去感受、去体悟那段峥嵘的岁月,在革命历史中汲取养分,让革命精神真正流进血液、刻入骨髓,成为艺术道路上永不褪色的底色与源源不断的灵感。

实践团在枣园上思政课现场

(四)从参观到共创:馆校联动,合力育人

西安美术学院艺术教育学院与延安博物馆开展了馆校合作座谈会,围绕博物馆建设、资源开发再利用以及馆校合作共建等内容深入交流,并达成初步合作意向,希望在展览策划、艺术创作、学术研究、人才培养等多个领域展开深度合作,实现资源共享、优势互补,以实际行动为弘扬中华优秀传统文化贡献力量,为陕北文化的多元发展注入新的活力。

我校艺术教育学院与延安博物馆开展馆校合作座谈会现场

四、实践队员感悟:以青春之力,担文化之责

2022级美术学刘亦嘉:参观延安博物馆像一场深刻的精神洗礼,让我对红色地标的历史有了更鲜活的认知。延安的历史如黄河奔涌,从发现人类文明的开始,到秦汉边陲的烽火台,再到唐宋边塞的诗行,如今,成为革命圣地,每一寸土地都刻着坚韧。边陲要塞到精神灯塔,这座城始终与家国命运紧紧相连,把荒坡变成良田,让希望在困境中生长。脑海里回荡着“为人民服务”的铿锵誓言。延安精神从来不是陈列的展品,而是融入血脉的信仰。作为青年,我们虽不必面对枪林弹雨,但这份自力更生、扎根人民的精神,正是新时代奋斗的底气。这次参观让我懂得,红色基因的传承,便是用实干担当续写前辈们未尽的事业。

2023级美术学张峰一:延安富县行的第二天,我们拜访了非遗熏画传承人,参观了鄜州博物馆,学习了解到了许多富县的独特民俗文化与革命文化。其中,熏画传承人鲁跃芳奶奶的话尤其让我印象深刻。“艺术最重要的是‘语言’,把语言学好了,就能做出好东西!”鲁奶奶说的“语言”是指在生活中通过观察发现的一些“符号”,比如梅花寓意着高洁、坚韧,桃子寓意婚姻美满,石榴寓意多子多福等。只有学好语言,将其正确地运用在自己的艺术创作中,才能创作出真正的受人民群众喜爱的艺术。

2023级史论系杜雨欢:枣园的枣树已结实累累,青果饱满垂挂枝头。我缓步踏上这片革命圣地,青砖路面上镌刻着岁月深深的痕迹。轻轻踏进领袖们曾经居住过的窑洞,室内只有一张斑驳的木桌、一张窄窄的床铺,还有一盏煤油灯静默立于案头。抚摸着那些布满岁月刻痕的桌椅,一种复杂而深刻的震撼如潮水般涌来。步出枣园,那盏灯依然在我心中亮着。它无声提醒我们莫忘当初的灯火从何处点燃,莫忘今日的霓虹因何辉耀。那窑洞中微弱却坚定的光,早已凝成民族血脉里不朽的星辰。枣园之灯,非仅历史遗痕,更是心头一盏永不熄灭的明灯,人心中那盏灯,不靠油添,而靠信仰点燃。

2024级美术教育王佳艺:接触安塞剪纸,看着各种各样的剪纸样式,月牙纹、纺锤纹,仿佛都在镂空处活了过来。剪出的不仅是花鸟鱼虫,更是安塞人民对生活的热情。没有草稿,剪随心走,这是剪刀与纸的缠绵。粗犷的线条里藏着直抵人心的力量,是黄土儿女用指尖诉说的故事,是开出的花。它们不仅装点了窑洞的窗棂,更在无声传递着古老而坚韧的生活哲学与情感寄托。安塞剪纸让我感受到,真正的艺术应该是永远扎根在土地与人心深处的,诉说着人的记忆。这些带着泥土芬芳的瑰宝不应沉睡于记忆,而需要我们以当代视角重新发现其光芒,让剪刀尖上的哲学在新时代继续呼吸、生长,成为连接古今的精神纽带。

实践团指导教师郭浪浪:有幸带领艺术教育学院中华文化传承实践团赴陕西延安开展暑期“三下乡”实践活动,此次延安之行,是一次充满惊喜与挑战的成长之旅。7天的时间里,实践队员穿梭在文化馆、非遗传习所、博物馆、革命旧址。传习所里,古老的剪纸和高亢的秦腔里,我们看到了中华文化的深厚底蕴,感受到了非遗传承人的执着坚守。走进革命旧址,望着斑驳的墙壁、简陋的桌椅,往昔峥嵘岁月如在眼前,革命先辈们的奋斗精神深深触动着大家。希望同学们能将实践感悟转化为行动,在艺术创作中坚守文化立场,在社会实践中践行初心使命,真正成为“有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗”的新时代青年。

此次实践活动,实践队员用镜头留存非遗故事,用行动传承非遗技艺,用心感悟革命精神,是学院创新“实践育人”模式的生动诠释。实践队员纷纷表示,会牢记西安美术学院“艺术为人民、为社会主义服务”的办学传统,将实践感悟转化为创作灵感,扎根非遗沃土,用艺术作品讲好非遗传承的当代故事,在历史回响中汲取前行力量。