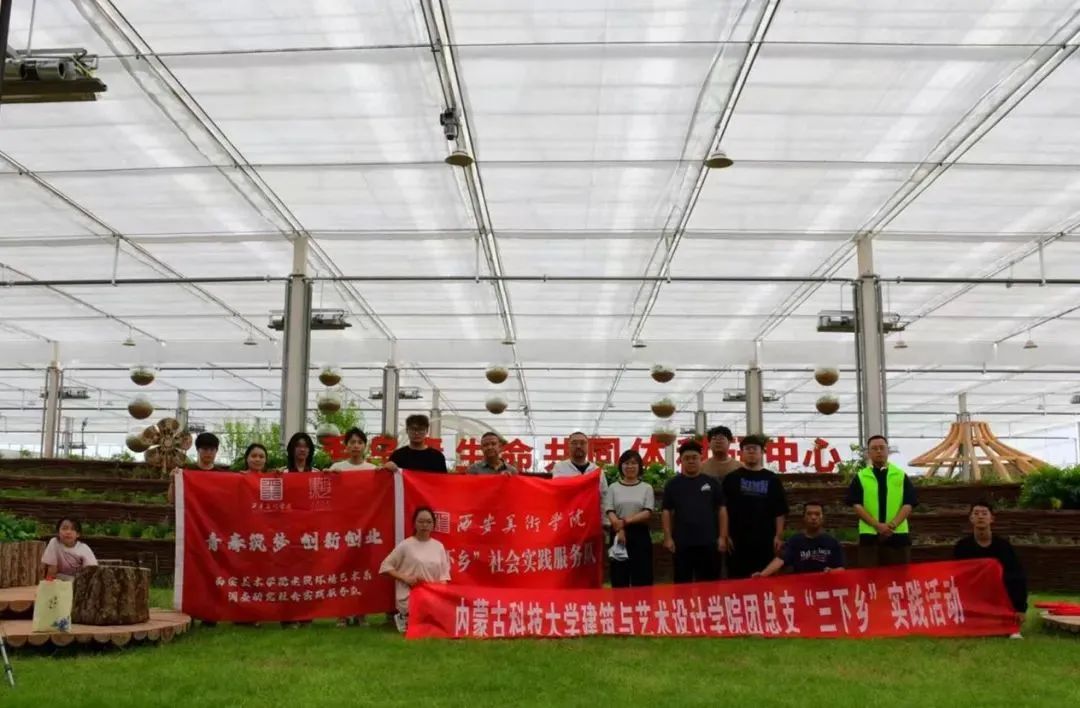

为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实党的二十大精神,引导和帮助广大青年学生在与现实相结合的“大思政课”中“受教育、长才干、作贡献”,在这个充满希望的夏日,西安美术学院建筑环境艺术系青年学子,踏上了前往鄂尔多斯毛乌素沙地的征途,与内蒙古科技大学建筑与艺术设计系师生一起开启了一场以“青春筑梦,创新创业”为主题的暑期三下乡实践活动,注重校企合作,积极搭建就业创业的新平台。这不仅是一场对自然挑战的探索,更是一次将青春热血融入绿色发展的生动实践。

“三下乡”社会实践活动出征仪式

7.6团队到达鄂尔多斯站

活动主题:生态治理与自然美育的实践之旅

联合活动单位:西安美术学院建筑环境艺术系内蒙古科技大学建筑与艺术设计学院

特邀专家:李仓拴博士(西北农林科技大学)

支持单位:内蒙古小草数字生态产业股份有限公司鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇政府鄂尔多斯市乌审旗林草局

活动目的:通过实践活动,深化对生态治理和自然教育的理解,促进校企、校地合作。

NO.1 乡村考察与生态治理

1实地探究:沙地生态治理的实践与经验

满怀期待与敬意,团队率先踏上了前往国家沙地柏自然保护区的征途。随着车辆缓缓驶入这片神秘而又充满生机的土地,队员们的心情愈发激动。

体验着这片绿色奇迹的壮丽与神奇,站在眺望台上,眼前是一片浩瀚无垠的沙地柏林,它们挺拔而坚韧,宛如绿色的海洋,在微风中轻轻摇曳,展现出勃勃生机。队员们被眼前的美景深深震撼,同时也深刻认识到自然保护区对于维护生态平衡、保护生物多样性以及促进区域可持续发展的重要意义。

国家沙地柏自然保护区

2学习治沙精神:生态保护的核心价值

紧接着团队被引领至一处历史韵味浓厚的博物馆——牧区大寨博物馆,这里珍藏着自然保护区深厚历史文化的点点滴滴。

在展览馆内,通过一幅幅珍贵的历史照片、一件件生动的实物展品以及详尽的图文解说,实践队员们仿佛穿越时光隧道,亲眼见证了毛乌素沙地从昔日的不毛之地到如今绿意盎然的生态绿洲的沧桑巨变。这片土地不承载仅着丰富的自然生态价值,更蕴含着深厚的历史文化底蕴,是人与自然和谐共生理念的生动实践。

牧区大寨博物馆

回望过去,正是哪些默默无闻、无私奉献的科研与保护工作者,用他们的智慧、汗水和坚持,在这片沙地上书写了生态修复与保护的壮丽篇章。他们的努力,如同春雨般润物无声,却滋养了这片土地的每一个角落,让生命之树得以茁壮成长,让自然之美得以永恒延续。

站在这里,我们不仅要为眼前的美景所陶醉,更要为那些幕后英雄们的辛勤付出致以崇高的敬意。他们的精神,如同这片沙地柏一样,坚韧而伟大,值得我们每一个人去学习和传承。让我们携手努力,共同守护好这份来之不易的生态财富,让自然之美永远绽放于人间。

NO.2 自然美育活动

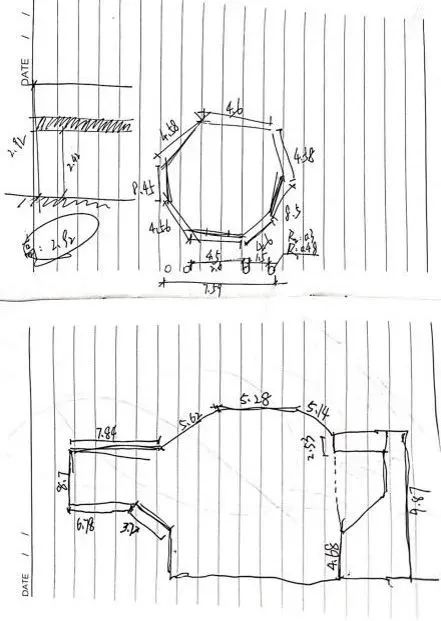

1文化美育:参观测绘乌审召庙,学习参访乌审召古建筑文化之美

随着脚步的逐渐靠近,乌审召庙的雄伟身姿渐渐映入眼帘。它坐落于一片宁静祥和的土地之上,四周绿树环绕,古木参天,为这座古老的庙宇增添了几分庄严与神秘。实践队员们步入庙门,首先被其独特的建筑风格所震撼。庙宇建筑错落有致,布局严谨,既有藏传佛教的庄重与威严,又不失汉地建筑的精巧与细腻。每一砖一瓦、每一梁一柱,都仿佛在诉说着悠久的历史故事,让人不禁为之动容。

、

乌审召庙古建筑

团队对乌审召庙古建进行速写及测绘

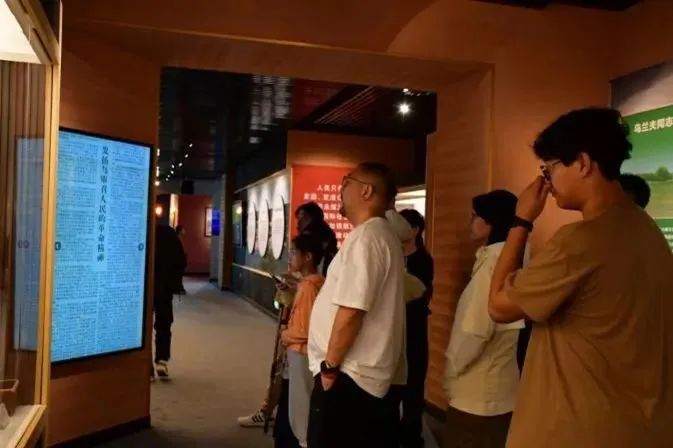

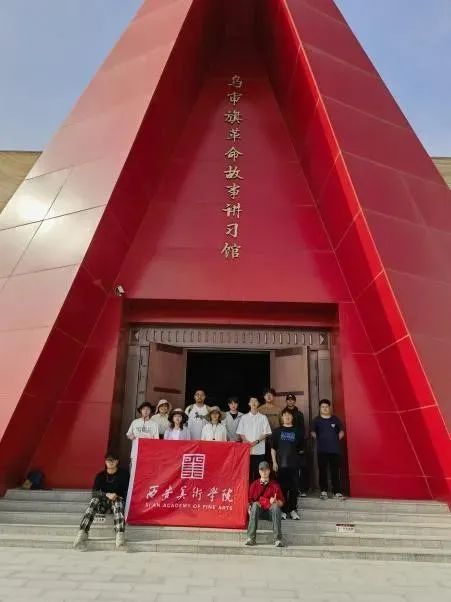

2红色美育:青春奉献,收获成长与感动

在内蒙古尔多斯探索之旅中,团队成员们还去到了乌审旗革命故事讲习馆。乌审旗革命根据地是陕甘宁边区重要的组成部分和北大门,拥有鄂尔多斯5个“红色”第一的特殊性和必然性。在讲习馆内,团队成员们感受到了红色精神的感染力,馆内的现代展示技术以生动形象的方式讲述了乌审旗革命故事,让同学们使人印象深刻。

乌审旗革命故事讲习馆

3绿色美育:亲近自然,了解治沙植物

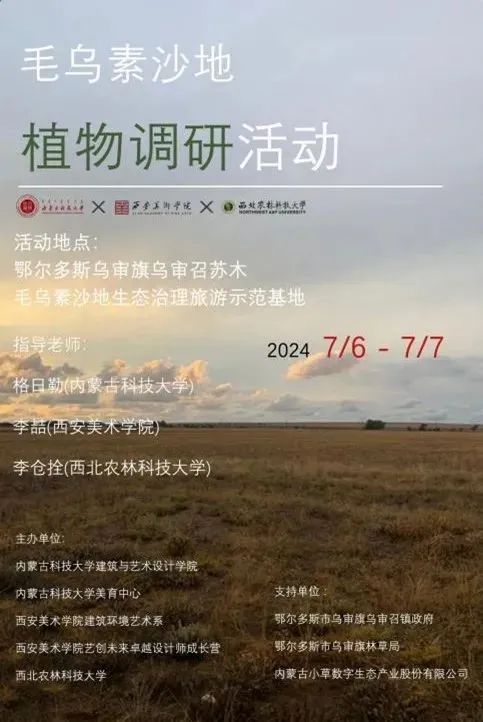

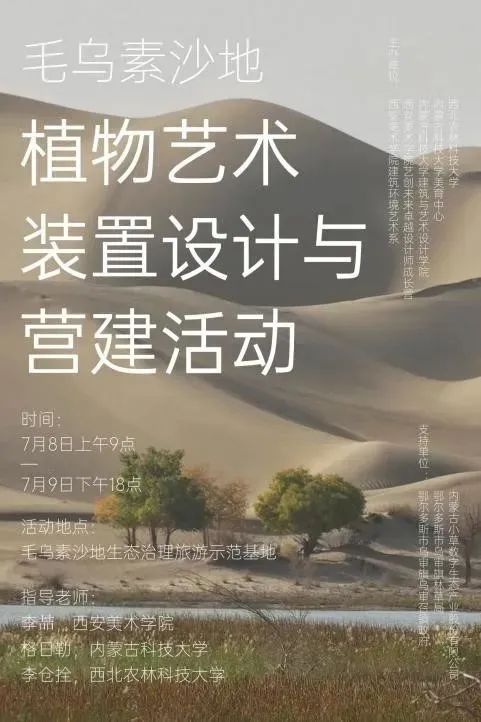

在7月8日,团队成员抵达毛乌素沙地生态治理旅游示范基地,在此进行了植物调研活动、植物艺术装置设计与营建活动以及植物ID卡设计与科普展示活动。

活动海报

跟随生态研究员进行学习

这里不仅是植物科学的殿堂,更是生态保护与沙地治理的生动课堂。在参观学习之后,团队成员们发挥所学,一起动手制作了植物蓝晒艺术装置,既激发了大家的探索精神,又提高了实践能力。

蓝晒,蓝晒法又叫做铁氰酸盐(铁-普鲁士蓝)印相法,是一种实用的铁盐摄影工艺。蓝晒制作工艺操作易上手、无毒、艺术感强,通过水来洗出影像。本次三下乡实践团队以治沙植物为媒介,从大自然中汲取灵感,通过这项古典摄影工艺“蓝晒法”施展“太阳的魔法”。

蓝晒制作过程

最终植物蓝晒艺术装置展示

除了制作植物蓝晒艺术装置,师生们还同协作团队回收利用当地原有材料,与当地居民一起动手为小鸟搭建鸟巢。

共同搭建“小鸟之家”

搭建过程中遇上民风淳朴的村民

NO.3校企地合作与交流:调研探索,挖掘岗位新蓝海

7月9日,乌审召嘎查党群服务中心举办了毛乌素沙地生态治理与活化路径研讨会,乌审旗林草局、乌审旗毛乌素沙地开发整治研究中心及乌审召镇政府的主要领导出席会议。

会上,团队先是以生动的语言和详实的资料,分享了近几日在毛乌素沙地生态治理旅游示范基地的学习经历与感悟,特别是对防沙治沙技术、毛乌素沙地生态大数据平台及当地生物多样性保护等方面的深刻理解。

团队成员徐媛媛进行汇报

汇报为当天研讨会打开了“话匣子”,政府、企业、院校代表们纷纷响应,围绕议题展开深入交流,共同探索产学研新模式,助力当地生态效益、经济效益、社会效益全面提升。

乌审召城府主要领导

座谈会上李喆老师提建议到:“人与自然的和谐共生,沙漠变绿洲的故事,环保意识与行动力的培养,绿色生活方式的倡导,到青少年环保领袖培训计划,这样可能是一个精神层面的。同时我们从大的方向来考虑,它可以结合我们周边的自然环境,像我们基地旁边的很好的这种地形地貌,以及旁边非常有这种诗情画意的汉柳大道,从历史文化具有丰富的建筑文化和建筑艺术色彩的乌审召庙,以及具有非常强的精神洗礼的大寨展览馆。再到我们看到的旁边的新老民居的这种变化,以及当地人种朴实淳朴的一直言传对植物的敬畏,精神的这种精神的民风民俗的这种体验,最终可能还有一些红色文化的植入,整个可以形成一个完整的学习以及自然教育的体系。”得到当地政府和企业高度赞同认可。

未来的预期成果将达到:

1. 增强学生对生态治理和自然美育的实践能力。

2. 促进校企、校地之间的合作,为学生提供更多的实践和就业机会。

3. 推动生态治理和自然教育的理念在更广泛的领域得到应用和推广。

李喆老师在会上提出建议

内蒙古科技大学格日勒老师提出建议

内蒙古小草数字生态产业有限公司

乌审旗毛乌素沙地开发整治研究中心

在本次活动中,师生们深刻体会到当地治沙的艰辛与治沙者们的坚毅精神,治沙者们以非凡的毅力和耐心,与沙漠不懈抗争,播种希望。治沙不仅是土地改造,更是精神的磨砺,体现了对自然的敬畏与热爱。我们相信,在治沙精神的指引下,沙地终将焕发生机。这份精神,也将永远照亮我们前行的道路。

活动感想IMPRESSION

李喆老师:

在这次三下乡活动中,我见证了学生们在生态治理和自然美育中的深刻体验和成长。他们不仅学到了知识,更在实践中培养了责任感和创新精神。这次经历让我们共同领悟了绿色发展的重要性,坚定了我们守护自然、贡献青春力量的决心。

郭佳(研究生):

在鄂尔多斯沙地,我深刻感受到了治沙的艰辛与治沙者们的坚毅精神。他们以非凡的毅力和耐心,与沙漠不懈抗争,播种希望。治沙不仅是土地改造,更是精神的磨砺,体现了对自然的敬畏与热爱。我相信,在治沙精神的指引下,沙地终将焕发生机。这份精神,也将永远照亮我们前行的道路。

郑茹芸(研究生):

本次活动对图克镇治沙的了解让我深感人与自然之间的紧密联系和相互依存,我看到了人类智慧与自然力量的和谐共生。这次三下乡活动的两大营建,及沙生植物蓝晒装置,它是人取于自然的营建,所展现的是自然的美;另一个“小鸟之家”装置,可以说它不仅是人的营建,更是人与自然协作的产物。

徐媛媛(本科生):

在踏上参观鄂尔多斯市毛乌素沙地治理的旅程之前,我对这片广袤无垠的沙地充满了想象,它在我的脑海中是漫天飞沙、大漠苍茫的代名词。然而,当我真正置身于这片曾经荒芜的土地上,眼前的景象却让我震撼不已——昔日的沙漠已经逐渐蜕变成为了一片生机盎然的绿洲。

沙漠变绿洲的奇迹

毛乌素沙地,作为中国四大沙地之一,曾经以其恶劣的环境和频繁的沙尘暴闻名。然而,自1959年以来,人们通过不懈的努力,大力兴建防风林带,引水拉沙,引洪淤地,开展了一系列改造沙漠的巨大工程。如今,这片沙地已经发生了翻天覆地的变化,80%的沙漠得到了有效治理,水土流失得到了有效控制,黄河的年输沙量也大幅度减少。这些成就不仅改变了当地的自然环境,也极大地提升了周边居民的生活水平。

感悟生态保护的重要性

通过这次参观,我更加深刻地认识到了生态保护的重要性。毛乌素沙地的治理成功,不仅是对自然环境的修复,更是对人类生存环境的保护。它告诉我们,只要我们付出努力,就能够改变环境、保护生态。同时,我也看到了当地居民对于生态环境的珍视和保护,他们用自己的实际行动诠释了“绿水青山就是金山银山”的理念。

谢昕烨(本科生):

我深刻感受到了治沙人的坚韧与执着。从宝日勒岱到石光银,再到一代又一代的治沙人,他们用自己的汗水和智慧,在沙漠中书写着绿色传奇。他们不畏艰难,不惧困苦,用实际行动诠释了“绿水青山就是金山银山”的理念。这种治沙精神,让我深感敬佩,也让我更加坚定了保护生态环境、建设美好家园的信念。

吴博源(本科生):

参观过程中,我详细了解了毛乌素沙地治理的艰辛历程和成功经验。从最初的植树造林、防风固沙,到后来的生态修复、产业发展,每一步都凝聚着治沙人的心血和智慧。他们面对恶劣的自然环境,没有退缩,没有放弃,而是用实际行动诠释了什么是坚韧不拔、勇于担当的精神。最让我感动的是那些普通的治沙人。他们中有的是当地的农民,有的是外来的志愿者,但他们都有一个共同的目标,那就是让沙地重新焕发生机。他们日复一日、年复一年地辛勤劳作,用汗水浇灌出了一片片绿洲。他们的身影在沙海中显得那么渺小,但他们的精神却像沙漠中的胡杨一样,坚韧不拔,屹立不倒。

刘峰瑜(本科生):

通过这次三下乡参观活动,我更加深刻地认识到了生态环境保护的重要性。我意识到,作为新时代的青年,我们有责任也有义务为守护绿水青山贡献自己的力量。我将把这次参观的所见所闻、所思所感融入到自己的学习和生活中去,努力提高自己的综合素质和能力水平,为将来投身生态文明建设打下坚实的基础。同时,我也将积极向身边的人宣传环保理念和治沙经验,共同营造全社会关注生态环境、参与生态文明建设的良好氛围。