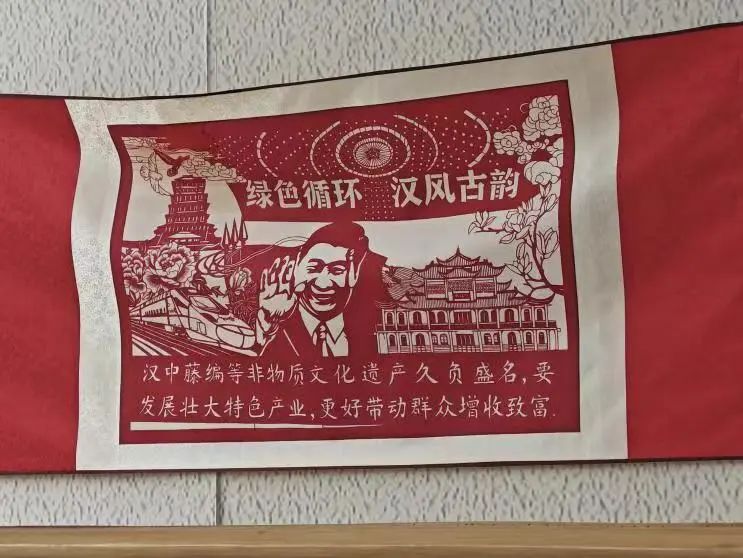

2021年,汉中藤编被列入第五批国家级非物质文化遗产名录。南郑区黄官镇,也被誉为陕西的“藤编之乡”。汉中藤编是中国陕西省汉中市的一种传统手工艺技术,其历史可以追溯到秦汉时期,已有两千多年。汉中地区独特的地理环境和气候条件为藤蔓植物的生长提供了得天独厚的条件,使得这里成为藤编工艺的理想之地。如今,这里形成了“家家办工厂、户户是车间”的生产格局,汉中藤编传统工艺带动当地老百姓不断增收。

01

参观藤编厂

7月9日,西安美术学院长安校区“藤艺绿韵”环保美育行三下乡志愿服务队前往汉中市南郑区黄官镇良顺匠心实业有限公司,开启了对藤编文化的进一步了解和学习。

本次学习中,我们很荣幸的邀请到了汉中黄官藤编非遗传承人、良顺匠心藤编厂厂长陈良顺先生为我们进行讲解。在他细致的介绍中,我们不仅了解到了黄官藤编的发展历史、藤编厂的建立过程以及藤编制品的制作工序,更近距离接触了许多扬名内外的藤编产品。

参观之初,陈良顺先生为我们介绍了企业发展历史,从最初的家庭工坊走街串巷到如今规模化的生产与销售的,从七十年代初到2010年成为行业标杆,这条路他们一家人走了将近五十年。目前该公司主要以“绿色、健康、匠心、传承”为理念,生产销售“五编制品”等传统手工艺品。依托国家级非物质文化遗产“汉中藤编技艺”这块金字招牌,通过“公司+农户”的经营模式,带动群众做强做大藤编产业,让脱贫群众持续增收,助力乡村振兴。

陈良顺先生带实践队在厂内进行制造工艺过程、成品参观,其中既有实用的藤椅、藤桌等生活用品,也有极具观赏价值的藤制工艺品。

在千年历史中,这些产品畅销海内外,它们不仅满足了人们的日常需求,更承载了中华民族的智慧和技艺。汉中藤编不仅是一件件器物,更重要的是其背后具有的文化价值,这是研究中国民间工艺和民俗文化的重要资料。

而随着时代变迁,如今的藤编早已不局限于传统,以陈良顺先生一家人为代表的非遗传承人们先于大众的眼界,带领藤编走出汉中,走向世界。一根根细小的竹藤,编制成千丝万缕,紧攀时代列车,搭接网络,与时尚接轨。在众人的生活里不甚起眼的它们,在一代人的努力下成为了许多知名品牌的指定伴手礼,与欧洲知名设计师达成合作,享誉世界。在日新月异的今天,藤编靠着自身浑厚的历史底蕴和人们灵巧的创新开放之心,仍稳立于世界文化瑰宝之林。

02

非遗传承人座谈会

参观结束后,我们与陈良顺先生进行了一场座谈会,此次访谈我们更加细致的了解到了一代非遗传承人对藤编这一文化技艺的看法与体悟。

陈良顺先生谈到藤编,直言起初自己并非有意接触,而是从小生活环境的熏陶,耳濡目染的过程,对藤编真切的爱也是如此,因传承而热爱。技艺与情感并非天生,时间自会使之与灵魂相碰撞,产生绚烂的火花。

关于藤编厂的建立,他的初衷不仅仅是对非遗文化的热爱与责任感,更是想要带领百家人民共同增加收入的赤诚之心,考虑到个人情况,有些工人并不在厂里做工,而是在各自的家中、在闲余时间里制作产品,每月增收一千元左右,对于乡镇人民来说,这便是最简单、最直接的幸福。

对于藤编的发展,他提到要坚持对非遗手工业的传承,以热爱与执着推动发展,努力扩大规模。而对于这项技术的大面积推广与承袭,其中确实存在很大阻碍。在他的工厂里,我们可以看到所有手工艺人基本都是五六十岁以上的中老年人民,他们大部分的技术都是由上一辈手把手传递,因此很难说明某种技法是如何使用的,正如他举出的一个生动的例子:“你给工人一张图片,他们可以直接给你编出成品,但如果要问这其中具体使用了哪种技法?如何编就?那他们是说不出来的。”

03

传承与发扬非遗文化

可以见得,对于非遗文化的传承与发扬,其中的困难和挑战不言而喻,作为年轻人,如果想要靠近非遗手工艺,静心沉淀、认真学习,用时间去累积是必不可少的。

不过陈良顺先生也提到,目前很好的点在于国家对非物质文化遗产十分重视,对非遗手工艺和相关传承人都有着大到的帮扶政策,且随着国家大力扶植与推广,有许多年轻人、许多学校前赴后继的到访求学,其中更是有大学生队伍为他们搭建了互联网销路,为藤编的发展带来了新的机遇。

新的时代,虽然面临着众多挑战,但背靠国家,青年在侧,藤编文化定能扬起风帆,不断远航!

吾辈青年与时行,终日乾乾助恒昌。本次到访良顺匠心藤编厂使我们受益匪浅,在陈良顺先生身上,我们可以看见对待文化遗产那一片质朴而又璀璨的赤诚的真心,这是他与藤编的故事,更是许许多多如他一般的传承者的故事缩影。

作为当代大学生,我们需要学习他们身上的精神,那一股坚韧而肯定的“劲”,弘扬中华优秀传统文化,发出时代强音!